川原の石をひっくりかえしていたら、こんなカメムシの幼虫が何度か出てきました。

クロモンサシガメの幼虫と思います。

ちょっと気味の悪い写真ですが、こんなシーンもありました。

ワラジムシやヤスデの死骸と並ぶようにうずくまっていた幼虫。

もしや、越冬中も周りの虫を補食するのではないでしょうか?

Kenkoの2倍テレプラスの旧タイプ、MC7 DGが格安で出ていたので、思わず衝動買い。届いてすぐに試したのは、MP-E65mmの最大倍率の拡張、5倍→10倍の画質です。

もちろん、テレコンに過度の期待をしてはいけません。ですが、先日、ミズイロオナガシジミの卵をトリミングで掲載しながら、1つ思ったことがありました。

5倍で撮影した画像を画像処理で2倍にリサイズしたものと、テレコン2倍で撮影したものと、果たしてどちらが解像度の高い結果が得られるのか?

こういう時は、ついつい、見えないものに期待してしまいます。試さなくては、どうにも落ち着かなくなってしまいました。で、早速結果ですが、リサイズしてアップした方が、若干ですが、画質がいいという答が出ました。

モデルはアカシジミの卵。左がMC7を使った画像、右は20日撮影のものをPhotoshopでリサイズ&トリミングした画像です。

両者とも、F5.6でピントをずらしながら複数枚撮影後、Photoshopにて深度合成しています。

見ての通り、違いはごくわずかなものです。

ただ、テレコンを使うと、画面は暗く、画角も狭く、重くなって、撮影が難しくなります。

そこを考えると、普通に撮影してリサイズやトリミングする方が断然良し、です。

では、せっかく買ったテレコンは・・・?

ビデオ撮影に使えば、写真以上に威力を発揮してくれることでしょう。

GH2に使えば、どれだけの倍率が得られるでしょう? これまた悪い想像です・・・

ゼフィルスの卵をいくつか撮影しながら、今こそ自分も深度合成を試してみなければならないと思いました。

常々、高倍率の画質の悪さとは、だましだましつき合ってきましたが、深度合成がその解決策となってくれることに最近になってようやく気づきました。絞れないなら、浅めの画質のいいところで深度合成をすればいい・・・

もうしばらく前から海野さんは積極的に使っておられますし、永幡さんもやっています。

私も昨年暮れから、ようやく(!)Photoshopを本格的に使いはじめて、ソフト上は深度合成も可能になりました。

ただ、これをやるには、正確にピントを移動させながら複数枚撮影しなければなりません。

直径1mmほどのシジミチョウの卵が被写体ですから、それなりの機材が必要です。

そして、ようやく試す環境が整いました。ミズイロオナガシジミの卵でテスト撮影です。

撮影倍率5×。絞りはF5.6。ボディは7Dです。

0.05mm間隔でピント位置をずらした9枚の画像を「レイヤーを自動整列」→「レイヤーを自動合成」で1枚のピントの深い写真にします。

マクロ撮影ではピントを深く取るために絞るのが基本。

ですがデジカメの画素数がアップするにつれてこの常識が当てはまらないケースが増えています。

愛用のキャノンのMP-E65mmも、最大倍率5×では絞って撮っては問題ありです。

これだけの高倍率になると、絞ったときの「小絞りボケ」(回折現象)がかなりヒドく、使い物にならないレベルに画質が落ちてしまいます。

F16まで絞った場合、1×〜2×は特に不満ないのですが、3×くらいから怪しくなってきて、4×以上はNGと見ています。

あくまでも私個人の評価ですが。

あらためて比較してみましたが、驚きの結果がでました。最大倍率5×での部分アップです。

左がF16まで絞った画像、右がF8での画像。それぞれピクセル等倍です。

最小絞りがこんなにひどいとは・・・あらためて驚きました。

もう少し突っ込んでみると、F5.6は更に画質がいいようです。そして、F4まで開けると、色収差が出てきました。

これで決まりです。深度合成はF5.6で行く事にしました。

結果は冒頭の画像です。期待以上の高画質が得られました。

↓ピクセル等倍で見るとよくわかります。

全く動かない被写体でしかできない撮影法ですが、かなり有効です。

コナラ・ミズナラの冬芽を見てまわっていると、色々面白いものが見つかります。

この日見つけたのは、詳しい種名はわかりませんが、シャクガの一種の幼虫です。

二つ折りの姿勢で、頭を向こう側に向けて止まっています。冬芽の尖りを模していると思われます。

腹端の一番がっしりした腹脚で、芽の表面に張り巡らした絹糸をしっかり摑んでいました。

色合いが冬芽とちょっと違っています。そのため、離れて見ても、幼虫はよく目立っていました。

ただし、この冬芽も、春が進んでふくらんでくると色合いが若干変わってくるはず。

その頃には区別がつかない見事な擬態を見せているのではないでしょうか。

そのままにして時々様子を見ることにします。

これは別種のシャクガの幼虫。小諸でもよく見かけたシャクトリムシとよく似ています。

ちょっと分かりにくいですが、下向きにとまっています。

マンサクの花芽。

まだ開花までしばらくありそうですが、鶴岡でも場所によっては2月末には咲きはじめます。

現在の雪の状態を見ると信じられませんが、もう一月ないのです!春は結構近い所まで来ています。。。

さて、そんなマンサクをじっくりながめたのには、別の目的がありました。

マンサクを食草とするゼフィルス、ウラクロシジミの卵を探そうと思ったのです。

庄内には結構生息数があるようで、成虫は何度も目にしているのですが、何とこれまで1枚も写真に撮れていません。

いつも樹上を飛びまわっていて、止まっているのを見たことがないのです。

今年こそは、しっかり撮影したいと狙っています。ウラクロシジミという名前ですが、翅の表面は真珠のような白。

とっても印象的なチョウです。

卵は、割とすぐに見つかりました。マンサクは多いので、的を絞らないと見つからないと覚悟していたのですが、

手の届くところにまず1つ見つけることができました。

これまで幼虫や蛹を探したこともありませんでした。調べてみると、割と見つけやすいようです。

ただ歩きまわって成虫との出会いに恵まれないとすれば、別の作戦も考えてみましょう。

気温が5℃以上に上がり雨も降る心配もなさそう。

嬉しい天気予報に、この日はカンジキを履いて庄内の山を歩くことにしました。

カンジキを使うと2mの積雪の場所でも歩くことができます。歩き始めてすぐ、嬉しいことに気づきます。

いつもは手の届かなかった高さの枝も調べることができる・・・

雪におおわれた今面白いのは、枝先に産みつけられたチョウの卵探しです。

少し細めのサクラの枝に目立つ白い卵

メスアカミドリシジミの卵です。ゼフィルスの卵の同定にかなり苦手意識のある私ですが、これは迷いません。

サクラのなかまを食草にするのはこれだけですから。

表面のパターンも特徴的です。

山形市に来たついでに、いつものS山周辺を回ってみました。

雪はありますが、山の斜面は地面がむき出しな場所もあります。山形なら、落ち葉の下の虫さがしもできそうです。

一番に気になっていたのは、12月に撮影したキノカワガとコミミズク幼虫だったのですが、1時間近く探したというのに、結局見つけることができませんでした。

キノカワガの方は、おそらく鳥に見つかったか、雪に負けたかしたのでしょう。

あらためて、越冬とは何と厳しいことかと思いました。

さて、寂しい思いをしたばかりはなく、散策の過程でゼフィルスの卵を少し撮影してきました。

まずコミミズクの幼虫がいた、アベマキの枝で見つけたもの。

私はゼフィルスの卵探しは好きですが、同定はとっても苦手です。

特にこのタイプのものは、まったくわかりません。オオミドリシジミ?ジョウザンミドリシジミ?

矢印の先の枝のくぼみにありました。

手の届く高さの枝ですから、クロミドリシジミはあり得ないようですが、その違うことすら自信を持って言えない自分が残念。数をこなすしかありません。

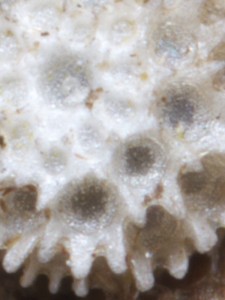

一方、自信をもって同定できるのが、このミズイロオナガシジミの卵です。

ややつぶれたような円形で、はっきりした突起がたくさん見られます。

こんな特徴的な卵は本種だけで、私でも迷うことなく同定できます。

こちらもミズイロオナガシジミの卵。上の写真のものも、これも、アベマキについていました。

そして、これが表題のウラミスジシジミの卵です。

卵表面の毛のような突起が、他に比べ長いのが特徴です。まず間違いないでしょう。

コナラの頂芽に見つけました。

GoProをちょっと改造して、マクロ仕様にしてみました。

最初のテスト撮影は、弓張平のクモガタガガンボです。

新年あけましておめでとうございます!

今年も、新しいものにどんどん積極的に挑戦していく一年にしたいと思っています。

みなさま、どうぞよろしくお願いします。

そんな事をいいつつ元日だからと朝からお屠蘇をいただくのは・・・・今年はやめにして

2011年は初日から撮影にでかけました!

といっても、珍しく風もない暖かい陽射しがふりそそぐ、しばらく無かった好天でしたから、じっとしていられなかったのではありますが、結果、すばらしく面白いものを見つけることができました。

スミナガシの蛹です。

アワブキから5mほど離れた、高さ15cmほどのところについていました。

この蛹、飼育しながら撮影したことはありますが、自然状態では見つけたことがありませんでした。

何度見ても惚れ惚れする見事な擬態!枯葉にしか見えません。

そして、この虫食いあとのような切れ込み。。。。まったく、そこまでやる必要があるの?

こんなにうまくやれちゃったら、ひっそり隠れるどころか、逆に誰かに自慢したくならないかと思います。

新しいスタイルの動画撮影がおもしろく、色々撮影しています。

この日は雪の上に現れるクモガタガガンボを撮影してきました。場所は湯殿山の麓、標高700m付近。

前半に雄、後半に雄で構成しています。たぶん同じ種類と思うのですが、よくわかりません。

しばらくカメラを持って雪道を歩いてみましたが、やっぱり歩いているところしか撮影できませんでした。

歩いているばかりではつまらないと、私も思います。雄と雄の出会いなんて、自然状態で見るのは難しいのか?

ならば、雄の前に雌を置いてみるとかしてみようか・・・などと企んでみます。

ここからは写真です。

動画ではわかりにくい体の仕組みも写真だとバッチリ。

前翅は全くないわけではなく、極々小さなものが残っているのがわかります。

平均棍は何か役目があるのでしょうか。こちらは普通のガガンボと変わらないサイズがあります。

こちらは雄。後脚の腿節は雄と比べると明らかに太く発達しています。腹端は交尾器と思いますが、形状がとっても複雑です。

前日に届いたLUMIX GH2で、早速昆虫のビデオ撮りやってみました。

このカメラ、私はビデオカメラとしての導入です。

「60i」でありますが、HDで秒60フレーム撮影ができるレンズ交換可能なカメラをずっと待っていました。

本当はOLYMPUSがこれをやってくれるのを待っているのですが、その日も近いでしょうか?

YouTubeでは60フレームで再生できていませんので、スムーズに見えませんが、

テレビに表示するとかなり素晴らしいです。

この時の様子はもちろん写真にも撮っています。

翅のないタイプのタマバチはカシワに見つけました。

頂芽ではなく脇の小さな芽に産卵していました。

鱗状の芽の表面のすきまに産卵管をさしこんでいるようでした。

雪や地吹雪についてはよく伝えられますが、庄内の冬の暗さについてはあまり聞かれないと思います。

小諸から庄内に移って、あらためて驚いたのはこの暗さでした。

暗い空、強烈な稲光、雷鳴、突然に降り出す激しいあられ、雨、雪・・・。

当初はめげそうになりましたが、防寒・防水対策をしっかりして出れば、まあ楽しいものです。

また、少ないながらも収穫があると喜びもひとしお。

この日はミスジチョウの幼虫を見つけました。

カエデでなかまの木に残った枯葉。よく見ると・・・

こんなふうにミスジチョウの幼虫がとまっているものも、たまに見つかります。

枯葉によく似た姿で、実によくとけこんでおります。

気温も体温も下がって、幼虫は全く身動きできない状態で長い冬をすごします。

天敵が近づいても、そっと隠れるなんてできるわけがありません。

生死がかかっていることです。精一杯に目立たないように自らの姿を演出します。