▲11㎝×15㎝と小さな本です。背表紙のタイトルはかすれてよく見えません。

随分古そうな本と思いながら開いてみて、いやいや驚きました!

「路傍の昆蟲」という昭和15年(1940年)発行の、なんと昆虫の生態写真集でした。

著者は石澤慈鳥とあります。

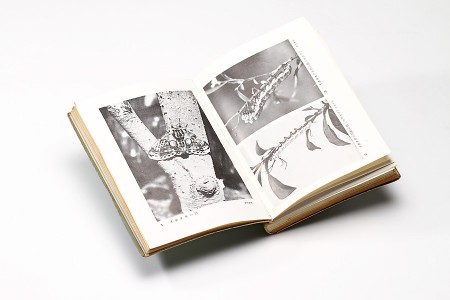

▲イボタガのページ。驚いたことに、画像には必ず撮影日が記されています。

そして後半部には全ての種についてしっかりと解説・・・戦前にこんな素晴らしい生態写真本があったとは驚きです。

さらにびっくりしたことに、著者の石澤慈鳥さんは山形県出身、私の大先輩じゃないですか!

農林省で鳥の研究をされていた方だそうで、この本は自宅近くの昆虫たちを撮影したものということです。

東京都内でしょうか?

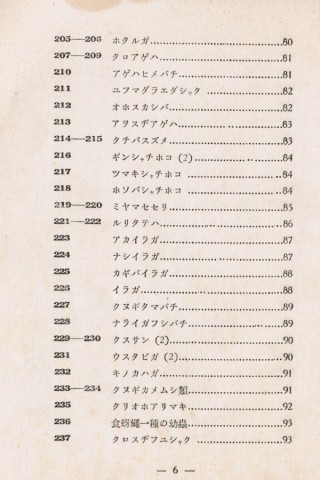

▲目次の一部。この虫のラインアップは今見てもとっても魅力的です。

昭和10年代、いったいどんなカメラで撮影したものでしょう。

それより、こうした本を作ろうとされた姿勢が、なんと尊く感じられます。

「・・・場所は自分の住んでいる家の周りや集落*付近だけでも充分である。観察は四季を通して行い、各自の集落*付近の昆虫暦を作ってみることも有益である。またカメラを所持する人は人物や風景ばかり撮影していないで、昆虫の生態などにもカメラを向けられるようにおすすめしたい。」(はしがきより)

まるで最近のブログのすすめか何かのようです。

昭和15年という時代に、カメラを持って自然を見つめようと呼びかける方があったとは・・・

路傍の昆虫というタイトルも実に洒落ています。すごくいい感じ・・・すっかりお気に入りとなってしまいました。

以前から自分のブログはタイトルがよくないと言われていて、何かいい言葉を浮かんだら変えたいと思っていましたが、今がその時、そう感じました。今日からブログのタイトルを「ろぼうの虫と」と変えることにしました。

※ろぼうを漢字にしてみたり、「たち」を入れてみたり、少しずつ変えています。

しっくりくるまでは、まだしばらくかかるかもしれません。