カネタタキを数匹捕まえてきて飼っています。野外では声ばっかり聞こえてなかなか姿が見えない虫ですが、案外飼いやすそうで、色んな生態も見せてくれます。鳴き声も控えめですから、あらためて飼育に適している虫だなあと思います。ただ、ガラス面を苦もなく登ってくるし、ちょっとした隙間でももぐり込むゴキブリのようなところがありますので、フタに工夫が必要です。

-

カネタタキ

チン・チン・チン・・・と耳に優しい声を響かせるカネタタキ。自宅の生け垣のマサキにはいないので、外に探しに行きますが、何処を探したらよいのか今一つ分かりませんでした。以前はビーティングできそうな公園の植え込みをたたいてみたりしてましたが、効率悪いし、コソコソやらなければならず、気持ちよくありません。でも、最近、実に探しやすいポイントを見つけました!

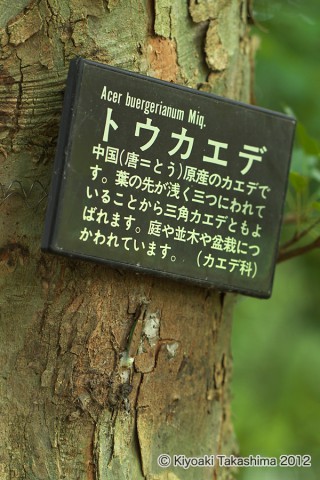

ある公園でカネタタキを探してのこと。あちこちから声が聞こえてくるものの、出所がさっぱりわかりません。ケヤキやサクラ、コブシ、エノキ・・・色んな木でなのですが、手の届かない高い所にある枝ではなく、どうもちょうど眼の高さくらいのところから聞こえてきます。

そして・・・見つけました。公園の木には、よく木の名前や解説の札が取り付けられていますが、その裏に潜んでいました。そのままでは撮影できないので、ちょっと驚かして外に出てもらっています。

▲こちらは雄

(さらに…) -

ウスグモスズ

先日、近所のムシ仲間で一杯やったとき、Aさんから庭で撮影したという1枚の画像を見せられビックリ!確かにクサヒバリに似ていますが、いやいや違う虫だと、その場である虫の名前を画像検索・・・出た!これに違いない。

ウスグモスズ

一昨年、JSTのかがくナビ「今週の自然だより」で尾園さんが紹介されているのを見て、初めて知った虫でした。それまで鳴く虫の事を少しずつ調べていたのに全然知らずにいたことを恥じては、印象深く残りました。

関東ではよく見られるということですが、まさか鶴岡にまでいるとは知りませんでした。何しろこの虫は雄も鳴きませんから、発見されないままなことが多いはずです。Aさん宅に夜にお邪魔して、撮影させてもらいました。

▲雄も鳴きません。動きはクサヒバリに似てせわしなく、すばやく歩きまわります。

▲こちらは雌です。原産国不明の謎の帰化昆虫、そもそも本当に外来種なのか? Aさんによれば、こんなのずっといたから珍しいなんて全然思わなかった、とのことでした。ちなみに私のお庭には、まだ現れたことがありません。と思っているだけで、ある日、ひょっこり出てくる可能性は高いと思います。何しろ、音を頼りに探ることができませんから・・・

-

スズムシ

-

テングスケバとアカハネナガウンカ

一週間前、灯火採集で思いがけずテングスケバ数匹がやってきて、初めて見る興味深い姿に私は大喜び。なのに、白布にとまった写真を数枚撮っただけで、後でやっぱり採集してくるんだったと大後悔でした。でも、通常はどんなところにどうしているのか確かめるために、やっぱり明るい時間に見ておかなければなりません。というわけで、行ってきました。

現地に着くなり、ススキ原をしばらく見てまわりましたが、まるで姿が見えません。あれ、ひょっとして一週間でもう季節が変わってしまったのか?と慌てましたが、ススキを踏みつけたりしながら、ちょっと乱暴に歩きまわったら出ました!

▲頭部が異様に長くのびた姿からテング。エメラルドグリーンなラインも美しい、なかなか魅力的な昆虫です。

(さらに…) -

エンマコオロギの羽化

11時に幼虫の様子を見ると、ますます羽化が近そうな気配。急いで撮影のセットを組みました。エンマコオロギはおそらく地中や枯れ草の中につくられたトンネルの中で羽化するのでしょう。それを模した環境を作ってあげたら、気に入ってくれたようです。

▲12時半ころ。ブルブル体を震わせながら羽化スタート。

(さらに…) -

まっ白なエンマコオロギ

足下からまっ白なエンマコオロギが飛びだしてきました。

▲羽化直後。まだまだ休んでいなければならないところでしょう。驚かしてすまなかった。。。しかし、いいところを見せてもらいました。午後の明るい時間のことです。以前、撮影した時は、真っ昼間の羽化でした。ついつい、こうした虫たちは夜に羽化すると思ってしまいがちですが、そうでないものもたくさん見ています。たとえば、最近撮影したばかりのトノサマバッタは2個体とも昼過ぎ一時頃のスタート。イナゴや他のバッタが午後に脱皮している姿を何度か見ています。それと、キリギリスも午後に撮影しましたし、今朝のスズムシだって早朝でした。

実は飼育中のエンマコオロギの幼虫にも羽化しそうなものが1匹います。特にがんばるつもりもなかったのですが、明日の昼のぞいて行けそうだったら、やってみようか・・・今日、こんな1匹を見たのは、何だか意味ありげに思えてなりませんでした。

-

スズムシの羽化

羽化の近づいた幼虫2匹のうち1匹がより近そうだと、張りつく決心をしたのが夕方のこと。てっきり夜の、しかも早い時間になるだろうと踏んだのです。

▲26日19:30頃の姿。翅芽がおもいきり立ち上がって、夜のうちに羽化するに違いないと思われました。

しかし、これが大きな読み違えと分かるのは翌朝のことでした。。。スズムシの羽化を撮影するのは、ひょっとしたら15年ぶり?その頃、よく撮ったんですが、どの時間帯に羽化するか記憶が全く残っていません。動きはすっかり鈍っているので、近いことは近いはずですが、一向に足場がためをする様子がありません。ウトウトしながら観察を続けました・・・・

ハッと目が覚めて、ずいぶん深く寝入ってしまった感覚にゾッとしながら、スズムシの様子を見ると全然変わりなく、ホッと一安心。時計を見ると午前2時半です。少なくとも2時間、完全に寝てしまっていました。

▲体をブルブル震わせながら、どんどん翅芽が立ってきます。その頃には背中も割れてきます。

▲さらに一分後。小さな翅芽から驚くべき大きさの翅が出てきましたが、まだ途中のようです。

▲前翅、後翅が完全にのびた状態。うっすらと前翅に黄色いラインが見えていますが、これは確かヤスリのある位置。右前翅の裏側にあるものですが、まだ翅が透明で透けて見えているのでしょう。さて、朝になって他のスズムシの幼虫を見てまわると、もう1匹、羽化直後の白っぽい成虫がいました。朝に羽化することが多いのでしょうか?となれば、スズムシの羽化を撮影しようと思ったら、早寝したほうがよさそうですね。

-

ハタケノウマオイ

私がいままで山形県内で(ほとんど庄内だけですが)聞いたウマオイの声は、ハヤシノウマオイばかりです。ハタケはいまだありません。ところが、県境を越えて越後平野をしばらく行くと、ハタケノウマオイもだいぶ混じってきます。

両種の違いは鳴き声を聞けば一発(久しぶりにPodcast更新しました!)

でも、姿格好はまるでうり二つの兄弟です。

▲標本を作っている人なら両者の区別もつくのでしょうか。交尾器の違いとか?もちろん私にはさっぱりです。でも鳴き声の明らかな違いから、この写真は絶対の自信を持って紹介できます。

▲これもハタケノウマオイ。1〜2分鳴いて飛んで移動、をくり返すところも、ハヤシノウマオイと似ています。しかし、雌はどうか?となるとお手上げ。。。ウマオイ同士は眼で仲間を区別せず、音でコミュニケーションをとっているんだから、間違いはないでしょう。

ところで、山形県内のハタケノウマオイの生息状況について、ご存じの方はいらっしゃいますか?できればPodcastで鳴き声をお確かめいただいて、ご一報いただければ嬉しく思います。 -

カワラハンミョウ

新潟の砂浜にて、ようやくその姿を見ることができました。

山形県内では久しくその姿が見られなくなっているそうで、絶滅したとも言われています。

▲初めて見るカワラハンミョウは、意外に大きく感じました。

▲灼熱の砂の上を歩く歩く・・・砂だらけになって追いかけました。

▲見つけたのはこの1匹のみ。ここでも数の少ない昆虫なのでしょうか。

ところで・・・

▲波打ちぎわに見つけたこの甲虫の幼虫。もしやヒョウタンゴミムシの幼虫でしょうか?ハマトビムシでも狙っているのか・・

-

キリギリスの雌

想像ですが、キリギリスは通常は草のごちゃっとした中で産卵しているんじゃないでしょうか。産卵に夢中になったものが、自分が無防備になっているのにも気づかずに、ついつい目立つ場所に出てきて産卵してしまう。そこを私のような者に見つかって、不本意ながら写真に撮られてしまう、てな感じじゃないかと思うのです。

ですから、下のようなすっきり画面は本来ありえないのかも知れません。

▲この後、ちょっと驚かしてしまって、雌は驚いて草藪に逃げ込んでしまいました。それから雌はもとの場所に戻ることなく、そのまま草藪の中、産卵管を突き立てている様子がぼんやり見えました。それで、あらためてそんな事を思ったわけです。 (さらに…) -

キリギリスの翅 スロー映像

YouTubeにアップした動画です。鳴いているキリギリスの翅の動きを撮影しました。

▲高速度カメラE2、オリジナルサイズ512×512pixel、撮影2000fps(後)・再生24fpsおなじみの「ギー」音一回分の動きです。いや、驚きました。32回も擦りあわせているようです!