一週間、鶴岡を離れていました。洗浄したままになっていたノコギリクワガタの標本があったのを思いだし、その触角を拡大撮影しました。

標本といっても飼育していて死んだものを冷凍庫に保管していたものです。洗浄によって大分汚れが取れたものの、やっぱり生きている時の輝きは失われてますね。

たぶん洗っていいものとダメなものがあると思います。

想像通りですがチョウの翅はNGでした。

ハンミョウの翅はOKです。

▲ホコリまみれになっていたハンミョウの翅ですが白い部分は割と綺麗でした。洗浄後はほぼ完全復活です。ただし、翅から生えた毛は寝たままで立ち上がりません。38mmマクロを使用、70枚から深度合成 (さらに…)

1/14から1週間ほど鶴岡を離れておりました。それまでほとんど雪のない穏やかな冬だったのに、帰ってみたらすっかりいつもの冬に。ふう〜

ミズイロオナガシジミの卵ひとつ見つからないとぼやき始めて一月半。やっと見つかりました。。。

レンズを45-200mmに換えて、顕微鏡対物レンズでの超マクロ撮影を

▲顕微鏡対物レンズ10倍使用。フォーカスブラケット100枚からの深度合成。

細かく正確にステップが切れるようになって解像度は上がっているはずですが、やっぱりどこか像が悪い。1枚1枚の画像は像の流れが気になります。もっともっといい絵になりそうに思います。

▲顕微鏡対物レンズ40倍使用。フォーカスブラケット56枚からの深度合成。

40倍対物レンズは格段によくなったように思います。合成していて楽しくなります。

OLYMPUS E-M5Ⅱのフォーカスブラケットを使っての深度合成。パナソニック100-300mmレンズのフロントにユニオン光学40倍対物レンズ(PL LWD M40X、プランアクロマート、無限遠補正型長作動距離対物レンズ)をセットして撮影しています。

前にSSPの撮影技術で紹介した方法で撮影したものと同じ被写体で撮り比べてみると、ハンミョウの翅の表面では、六角形マスはより明確になり、穴の有無もクリアになりました。全体としての深度の幅は限定されてしまいますが、40倍のレンズを使った場合はフォーカスブラケットを使った撮影が遙かにいい結果が得られます。

300mmより200mm付近を使った方が画質が良さそうです。写る範囲もやや広くなって撮影しやすくなります。四隅のケラレはトリミングでカットしています。

ブログの画像サイズでは違いが分かりにくいですが参考までに前の方式での画像です。

こちらも

▲こちらはモンシロチョウの鱗粉で同じく40倍対物レンズを使った画像、前翅表面の黒い点の模様付近です。以前の方式での画像

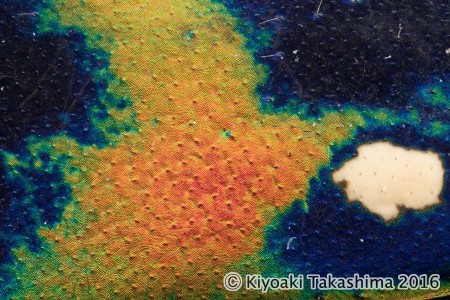

後翅表面の赤い模様の鱗粉です。

▲顕微鏡用対物レンズ10倍で撮影。94枚からの深度合成 (さらに…)

新たな試みのたびに前よりよくなったと書いてしまうのですが、今回は果たしてどうでしょう?

▲これまで何度も撮影しているタマムシの前翅表面。金属顕微鏡用対物レンズ40倍とGH4+100-300mmレンズで撮影。98枚から深度合成

画質はあまりよくなった気がしませんが、これまでになく細かいピッチで深度合成の素材作りができるようになったのは大きな改良点です。しかし使う望遠レンズの最短から無限遠に深度の幅を限定され、その幅は意外に狭い。これはデメリットともなりそうです。 (さらに…)

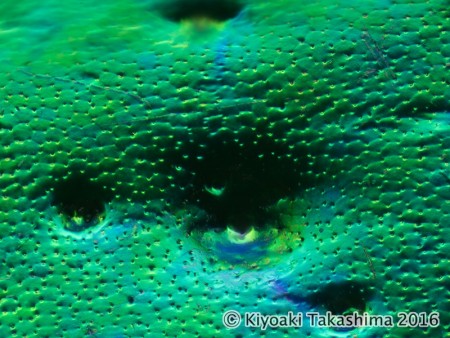

深度合成をはじめた頃、これはオモシロイ!と心底思ったヤママユガの卵

こまかいデコボコがびっしり見えて、そのデコボコも五角形、六角形、七角形と様々あったり・・・よくよく見ると、頂点のあたりに決まって何かポッチがあって、なんだろうと思っていました。でも、手持ちのレンズの性能の限界・・・というよりその性能を引き出す私の力不足のため、よく見えていませんでした。

無限補正系の対物レンズを超マクロレンズとして使うには、200mmクラスの望遠レンズの前に配置する方法があります。もっとも簡単なこの方法を、実は自分はやっていませんでした。最初にBORGの36EDを試していい結果が出たので、すぐそっちの方向に行ってしまったからです。BORGの欠点はオートフォーカスが使えないことです。そしてリモートコントロールでフォーカス調整ができません。

今の最新のカメラはリモートコントロールが進んでいます。パソコンやスマホからフォーカス調整を可能な機種は結構あります。これは全て深度合成に応用可能です。

そして今日の結果ですが、なかなか素晴らしいです。特に深度が浅すぎてうまく扱えなかった40倍の対物レンズによかった!

一枚一枚は色収差がひどく、フォーカスがズレると青や紫にフリンジが目立つのですが、フリンジはあとで深度合成すると見事に消えてくれました。使ったのはパナの100-300mm。200mmクラスでOKとの説明を見ていたので余裕かと思ったのですが、意外にも300mmでも四隅がけられます。下の画像はトリミングでけられ部分をカットしています。

▲ユニオン光学40×顕微鏡対物レンズを100-300mmズームの先につけました。GH4をiPhoneアプリのImage Appでリモート撮影。スマホをタップしてフォーカス送り・シャッター操作で約150枚を撮影し、Zerene Stackerで深度合成しました。本当はOLYMPUSのE-M5 Ⅱでフォーカスブラケットを使いたかったのですが、何故か対物レンズを先につけるとうまく動きません。一方、パナのImage Appはフォーカス送りが細かすぎ。細かいステップの他に、やや大雑把なステップも欲しいと思いました。でもね〜、贅沢言っちゃいけません。この倍率で、ここまで細かくピントをずらした撮影ができるとはびっくりです。

さて、見えるようになったポッチですが、いったいなんでしょう?

機能的なことで考えると呼吸孔? あはは結局わかりません。。。

超スローペースでアップを続けている鳴く虫スロー音つきムービー。アブラゼミの素材が意外にも揃っていたことに気づいて繋いでみた。8月初めに撮影した映像だ。

アブラゼミの音って単調でスローにしたところで大した発見もないだろうと思ったのだが、実際にやってみたら面白かった。肉眼で見ている以上にお腹がよく動いて見えるし、それに伴って音がうねっている感じもわかる。

▲スロー音は、冒頭の通常速の動画から音だけを書出し、Audacityで速度を落としている。同じ個体の声ではあるが、同録ではないので、ご注意を。

夏に撮影していたミンミンゼミのスロー動画に音を合わせてみた。

▲スロー音は、冒頭の通常速の動画から音だけを書出し、Audacityで速度を落としている。同じ個体の声ではあるが、同録ではないので、ご注意を。再生してみると、うまく合っているように見えるかも知れない。でも、合わせた本人は、音と絵のタイミングがこれでいいのかどうか、全く自信がない。

4×スローで音色が変わったら、何だか人の声に近くなったように感じた。浪曲の何と言ったか「旅ゆけば〜〜」というのを思い出した。いや・・・スミマセン、全然違うのですが。。。

この音を口で真似ようとすると、自然とよく口が動く。その姿、絶対に人に見せられないものだが、そんな事をしていると、セミの発音の秘密が直感的にわかりやすくなる。セミは空洞なお腹を共鳴室にして音を鳴らしている。お腹を伸び縮みして音の調子を変えているということだが、スロー動画+スロー音で見ると一目瞭然・・・とは言い過ぎかな?

マツムシの鳴き声のスロー化は、予想通りで発見の乏しいつまらないものになりそうだったのだが、ちょっと妙な感じに引っかかってしまった・・・

▲9月16日撮影。新潟県村上市 (さらに…)

ハヤシノウマオイの鳴く様子を4倍スローにしたところ、なんとキリギリスそっくりな声になってしまった!

(さらに…)