これまでE-520で撮影していましたが、今日からE-PL1に切り換えます。

今まで何故試そうとしなかったのかと思いますが、超マクロの超まっ暗なファインダー像に、E-PL1の方が圧倒的にフォーカスしやすいことに、ようやく、ようやく気づきました。愚かでした。。。

メニューをさわっていた時のことです。気になる項目を発見しました。

「LVブースト」

ONにしてびっくりです。超マックロだったファインダー像がパッと明るくなりました。

これはスゴイ!今までの苦行のような撮影は何だったんだ〜。

もしかしてLVがこの世に出てから、ずっと実装されていた機能だったのでしょうか?

だとしたら、ますます恥ですが、まあ気づいてよかったとしましょう。

(後に、E-520にもしっかりLVブーストがある事に気づきました。。。トホホ)

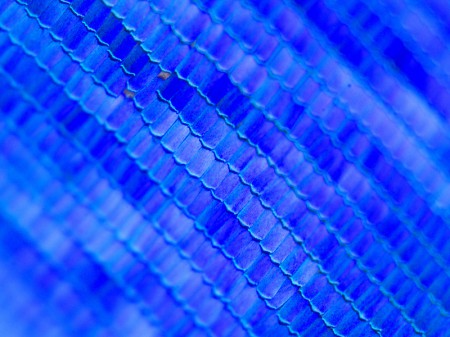

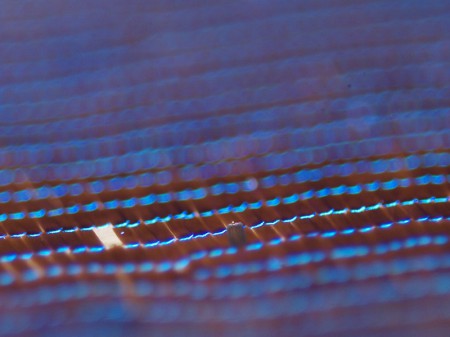

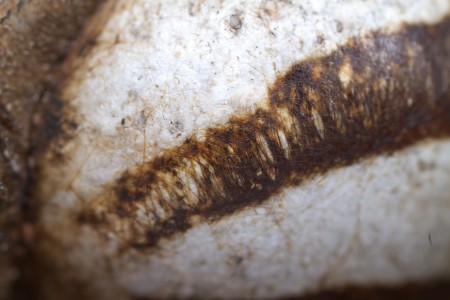

これは先日鮭川村で採集したオオミドリシジミの卵

撮影後に、何だかいつもより倍率が下がったように感じました。

もっともなこと。フォーサーズと比べてマイクロフォーサーズではフランジバックが短くなるのですから当然です。

フォーサーズ38.67mmに対して、マイクロフォーサーズ19.3mmとのこと。

20mmの中間リングを追加すればOKです。

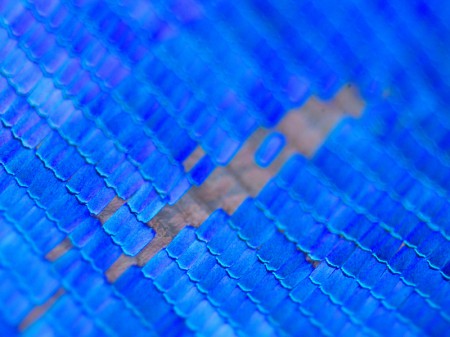

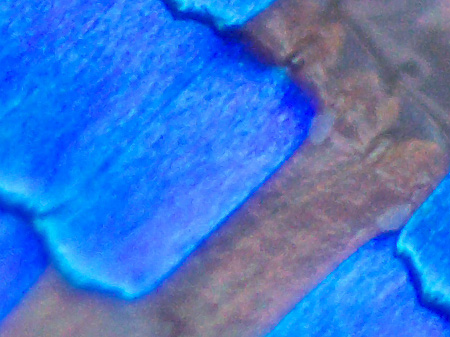

左の画像は上の写真の部分アップ、ピクセル等倍で表示。ベストの画像が撮れたといっても、実はこの程度の画質です。普通のレンズと比べると解像度が低く見えると思います。

左の画像は上の写真の部分アップ、ピクセル等倍で表示。ベストの画像が撮れたといっても、実はこの程度の画質です。普通のレンズと比べると解像度が低く見えると思います。