生きた状態で撮影すると深度合成は困難だ。特にこの倍率では時間を止めるワザでも持たない限り不可能と思う。

トンボの複眼って特に透明なようだ。表面の層だけでなく、奥の方にも何か見えるものがある。これでは深度合成ソフトが混乱してしまいそうだ。一方、そんな表面構造がうまい方にも働くようで、意外なくらい単写真でもピントのあう範囲が広い。充分、鑑賞に堪えうる画像だ。これは実に不思議なこと

▲ZUIKO マクロ20mm f3.5 で撮影。 (さらに…)

-

オニヤンマの複眼

-

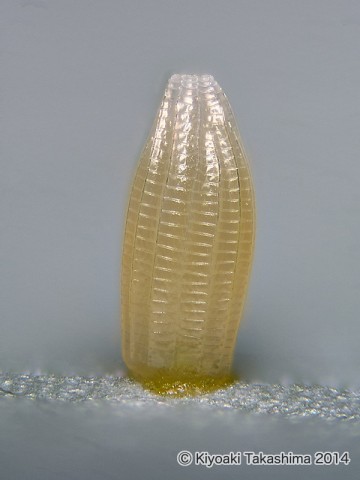

モンシロチョウ卵〜40倍

40倍対物レンズに切り換えてモンシロチョウの卵を撮影してみた。

▲60枚から深度合成。周辺を若干トリミングしているが、長さ1mmちょっとの卵をこのサイズで撮影できている・・・ (さらに…) -

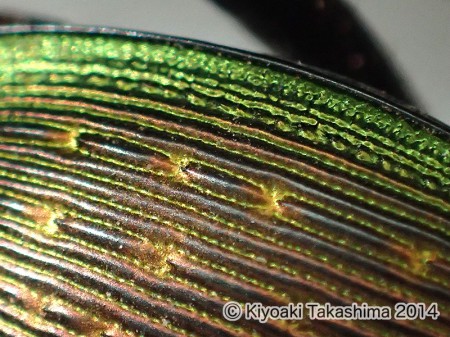

アオオサムシの前翅表面

ブレの原因は資料台と光学系が分離していることにあった。顕微鏡の構造が資料台と光学系が1つの筐体で繋がっていることを考えれば、これまでの自分のマクロシステムでは、ぶれるのは明らかだった。ストロボを使っているのだから、ぶれるなんて・・・この思い込みがいけなかったのだ。一気にブレがおさまった。

▲アオオサムシの前翅で試し撮り。今までの感覚で見るとシャープすぎるように感じてしまう。 (さらに…) -

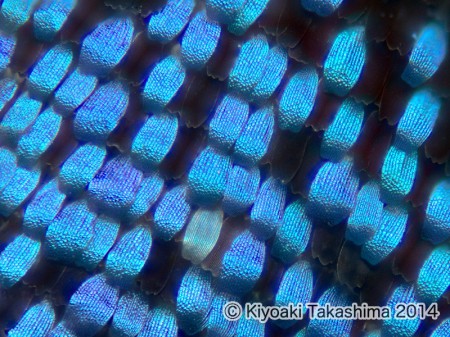

カラスアゲハの鱗粉 改良版

海野さんの鱗粉写真を見たら、自分のは明らかにダメ画像であることがイヤと言うほど分かってしまった。レンズの性能差だったらしょうが無いけど、原因はきっとアレだ。もう間違いない・・・そして撮影台を少し改良したら撮影画面の震えがピタリと止まった。

甘い感じが消えなかった顕微鏡対物レンズの像の原因は、やっぱりブレだった事が判明。ブレを見抜けなかったとは・・・これはちょっと恥ずかしい。うーー今までの画像が全てダメダメだったように思えてきたが、まあ、また撮ればよい。より見えなかったものが見えてくる可能性が高くなったのだから!

▲40倍対物レンズで撮影。70枚ほどの画像から深度合成

撮影台はまだ改良途上にある。まだ少し残っている甘さも徐々に良くなっていくはずだ。 -

マツムシとヒロバネカンタン

ZoomH6 内蔵XYマイク 新潟県胎内市にて

波音の響く海岸緑地での録音。マツムシはそろそろ本格的シーズンに入ろうとしている。7月より鳴いているヒロバネカンタンもまだまだ健在。 -

顕微鏡対物レンズのつづき・・・

ひさかたぶりの投稿です。

▲だいぶ前にオークションで入手した顕微鏡用対物レンズ

40倍、無限遠補正光学系、長作動距離・・・もちろん写真撮影用に考えたのだが、最良の画質を引き出せないまま放置していた。でも、実はおそろしく簡単な方法があったのだ。マジメにネット検索すればすぐに解決策が見つかったというのに、もったいないことをしてしまった。ではモンシロチョウの鱗粉を (さらに…)

-

キリギリス

ZoomH6 内蔵XYマイク 長野県東御市御牧台のキリギリスの鳴き交わし。

久しぶりに訪れた小諸のフィールド。もう10年以上前、録音を本格的に始めた頃を思い出す。

-

群馬県立自然史博物館企画展

群馬県立自然史博物館 企画展「むし 虫 ウォッチング2」

期間:2014年07月12日 ~ 08月31日

料金:一般720円 高大410円今回の企画展には、高嶋も写真パネルとハイスピード映像展示で参加しています。

8月3日には講演会も予定されています。詳しくはこちら

(さらに…) -

TG-3 顕微鏡モードが楽しい!・・・・けど

TG-3の実力、いまだ引き出せておりません。顕微鏡モード、ストロボを使って撮影。感度オートだと、液晶での画像確認ではとってもキレイで楽しく撮影できるのですが、撮影データを詳細に見るとISO感度1000〜1600で撮影されていました。画像を拡大してよく見ると、やはり画質は少々問題アリです。高感度ノイズリダクションが効き過ぎて、絵の具を乗せたような、べたっとした絵になっているようです。トリミング無しにリサイズした下の画像でも、十分に確認できるレベルです。

▲マイマイガ幼虫 (さらに…) -

TG-3にはまる

昨日はOLYMPUSのTG-3の発売日。私も予約して、発売日当日に入手することができました。深度合成がカメラ本体でできるこのカメラ、今の私にはどんなカメラより要注目なのです。。。

さっそく庭にテントウムシの蛹をモデルに深度合成。かんたんにと思ったのですが、今回同時に入手したLEDライトガイドの仕組みを調べ始めたのが悪かった!そのまま深みにハマってしまいました。

▲ナミテントウの蛹。ストロボ併用(スレーブ設定)で深度合成モードで撮影。ライトガイドをちょっと細工すれば(修復不能な・・・)ストロボも使える事を知りましたが、これは一般ユーザーにはあまりお勧めできない内容と思われますので、ひとまず伏せます。

▲顕微鏡モードで超解像ズーム併用。こんな倍率もTG-3なら楽勝です。ストロボが使えるようになると拡大撮影が俄然楽しくなります。

▲蛹が起きあがったところで、普段見えない顔を撮影。画質は、明らかにTG-2より向上しています。残念なのは改造ライトガイドの配光が悪く、ISO800での撮影になってしまうこと。もっと感度が低かったら画質も更によくなりそうですが、さらに深みにハマりそうなので、時間のあるときに追求します。予約時から危険な存在と感じていましたが、実際に手にしたその日から、こんなに時間を費やしてしまうとは思いませんでした。気がついたら、昨日からすでに画像2000枚超え!しかも何にも使えない試写画像ばかり。フィールドの一番にぎやかなこの時期に発売となったことを喜ぶべきですが、これはちょっとまずいかも(笑)

-

TG-3で庭の虫を撮影

ISO感度を下げて画質のいいところを狙いたいのだけど、ストロボの配光が今一つで、ISO感度はよくて800、1000〜1600が多くなってしまう。まだまだベストな使い方が決まりません。

▲アゲハの幼虫を深度合成モードで撮影。ストロボ使用。

(さらに…)