いつまで雪が降るんだろう?ため息が出ます。でも、被災地に降る雪はこの何十倍も冷たいはず。こっちの雪なんか、いくらでも我慢できますから、せめて太平洋岸には暖かい陽射しが届くよう、祈ります。

-

止まった時計を動かそう

自室で作業中、ふと気がつきました。時計の音が消えている・・・見上げて胸がズキンとなりました。なんと、あの地震があった時間に、私の時計も止まったのです。鶴岡に移ってから愛用している、おそらく最後の世代の振り子時計。地震の揺れが振り子の揺れを相殺して、停めてしまったのです。揺れの時間は相当に長かったですから、こんなことも起きてしまうわけです。

時計を早く動かさなくっちゃと思いました。私の気持ちもどこか止まったまま。それを時計にたしなめられたような気がしました。1枚写真を撮って、日付・時間を修正、ふたたび振り子を揺らしはじめました。

今日は室内の暖房をとめて節約しています。足下には湯たんぽ、外出用の格好で、なんだ全然オッケーではないですか!

-

無事にいます

鶴岡も揺れましたが、幸い私の家周辺は無事です。

山形県内の大部分が停電していますが、ここは今のところ電気・ガス・水道すべて問題無しです。電話は繋がりにくい状況ですが、一眠りしたのち、ネットに繋がったことに非常に驚いています。仙台の友人たち、どうしてますか?

しばらくは、幹線道路も渋滞が続くんでしょうし、ガソリンの供給はどうなるのでしょう。何か助けになりたいけど今は動いてはいけない。ああ・・本当に本当に、ひどいことになってしまいました。

-

顕微鏡対物レンズでチョウの卵

キャノンの5×以上の倍率をどうやって得られるか、色々模索しております。

先日、顕微鏡対物レンズの良さそうなのを見つけて、写真用に使えるものかどうかもわからないまま入手。メスアカミドリシジミの卵を撮影してみました。

絞りのないレンズなので、ボケボケになってしまうだろうと思ってファインダーをのぞいてみると、あれ?、思ったより深度があります。コレなら使えるかもと期待しました。

でも、深度合成した写真を見ると、結構怪しい部分が見られます。妙にフラットな白い部分がたくさんありますが、そのあたりは、うまく合成しきれなかった可能性があります。いつもより細かいピッチで30枚撮影の合成なのですが、まだ足りないのかも知れません。ボケが強くて、それで合成が難しくなっている可能性もあります。このあたり、さらに追求していきたいと思います。

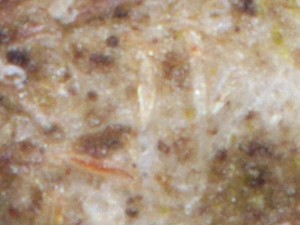

ミズイロオナガシジミも撮影してみました。こちらは、あまり変な感じもなく、キャノンのMP-E65mmでは解像できなかった部分もしっかり見せてくれました。まずいことに、保管中にカビが成長してきたようです。このクモの糸のようなものは、おそらく菌糸でしょう。ちなみにこのレンズ、OLYMPUSの金属顕微鏡用の対物レンズ10×です。

-

カシワの卵二種

最近カシワで見つけたゼフィルスの卵を、室内で5×で撮影してみました。注目したのは卵の大きさです。

庄内のカシワ林に見られるゼフィルスは、ハヤシミドリシジミとウラジロミドリシジミの二種。両者とも卵の形状はよく似ていて区別は非常に難しいのですが、サイズの違いで区別できるとのこと。それなら、いつもの5×固定で撮影すれば、識別できるだろうと思いました。

さあて、やっぱり微妙な差です。

一枚目の卵は他に比べてやや大きいようです。これがハヤシミドリシジミで、他はすべてウラジロミドリシジミということでしょうか。

採集した場所についても、実は一枚目のものだけが全く離れた場所で、他はほぼ1km圏内で採集したものです。このまま飼育を続けていけば、答が出るのでしょうけど、相当に根気のいることです・・・う〜ん

-

月山道の雪崩

鶴岡への戻り途中、月山道が雪崩で通行止めとの情報・・・

もう高速に乗っていて西川料金所を通過しようというところまで来ていました。

この時点ではまだ高速は通行止めになっていなかったので、Uターンする機会を逃し、終点まで走るはめに。まあいいや。もしかしたら撤去作業が進んでいるかも知れないし。月山ICに着いて驚いたことには、現場はすぐそこ。

警察車両やレスキュー隊も待機していて、除雪車の作業を見守っています。

状況を確認したかったですが、すぐに戻り方向に誘導されてしまいました。大井沢まで来て、新庄周りで鶴岡に帰らなければならないとは、ちょっとため息が出ます。それに意外に早く復旧が進んだりするかも知れません。現場が見える対岸にのぼって様子を確認してみることにしました。

そして、そこでようやく、恐ろしい現場の状況が見えてきました。

↓さらに詳細の見える画像です。

ニュースによれば30mに渡って、最大5mの雪でおおわれてしまったそうです。

幸いにして巻き込まれた車はなし。本当に良かったです。同じ場所から雪崩の危険箇所が何カ所も見えます。

表層雪崩ではなく、全層雪崩。今も2m以上ある雪の層が一気に落ちてきたら、大変なことです。

今年はどこも積雪が多いので、みなさん、十分に気をつけていきましょう!現場の安全が確保されるまで当分通行止めは続くようです。

28日14時にいたっても、まだ復旧していない模様。6日より開通しました。

ただし、夜7時〜朝6時までは引き続き通行止めですので、ご注意を -

2倍テレコンへの期待は・・・

Kenkoの2倍テレプラスの旧タイプ、MC7 DGが格安で出ていたので、思わず衝動買い。届いてすぐに試したのは、MP-E65mmの最大倍率の拡張、5倍→10倍の画質です。

もちろん、テレコンに過度の期待をしてはいけません。ですが、先日、ミズイロオナガシジミの卵をトリミングで掲載しながら、1つ思ったことがありました。

5倍で撮影した画像を画像処理で2倍にリサイズしたものと、テレコン2倍で撮影したものと、果たしてどちらが解像度の高い結果が得られるのか?

こういう時は、ついつい、見えないものに期待してしまいます。試さなくては、どうにも落ち着かなくなってしまいました。で、早速結果ですが、リサイズしてアップした方が、若干ですが、画質がいいという答が出ました。

モデルはアカシジミの卵。左がMC7を使った画像、右は20日撮影のものをPhotoshopでリサイズ&トリミングした画像です。

両者とも、F5.6でピントをずらしながら複数枚撮影後、Photoshopにて深度合成しています。見ての通り、違いはごくわずかなものです。

ただ、テレコンを使うと、画面は暗く、画角も狭く、重くなって、撮影が難しくなります。

そこを考えると、普通に撮影してリサイズやトリミングする方が断然良し、です。では、せっかく買ったテレコンは・・・?

ビデオ撮影に使えば、写真以上に威力を発揮してくれることでしょう。

GH2に使えば、どれだけの倍率が得られるでしょう? これまた悪い想像です・・・ -

マルトビムシの一種

天気は悪くとも、気温は高めで5℃以上にあがりました。

そのためでしょうか。少し前から気になっていた雪の上のマルトビムシが、この日は特にたくさん雪上を歩いていました。

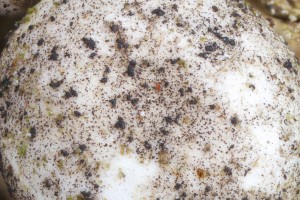

黒い点はすべてマルトビムシ。たぶん同じ種類と思われます。

広い雪原のどこもがこんな密度。全体の数は・・・想像するだけで恐ろしくなります。

お腹側から見ると、巨大な跳躍器が見えます。

コレをバネのように使って、数10㎝ジャンプします。体長1mmほどの虫が!雪の上の落ち葉には、特にたくさん集まっています。肉眼ではよく見えませんが、落ち葉を食べているようです。

後ろから見た姿に思ったこと。「あれ〜!しんちゃん!」

ほっぺの感じです。似てないですか?

てくてく歩いている姿も、結構カワイイ。 -

小絞りボケ対策

ゼフィルスの卵をいくつか撮影しながら、今こそ自分も深度合成を試してみなければならないと思いました。

常々、高倍率の画質の悪さとは、だましだましつき合ってきましたが、深度合成がその解決策となってくれることに最近になってようやく気づきました。絞れないなら、浅めの画質のいいところで深度合成をすればいい・・・

もうしばらく前から海野さんは積極的に使っておられますし、永幡さんもやっています。

私も昨年暮れから、ようやく(!)Photoshopを本格的に使いはじめて、ソフト上は深度合成も可能になりました。ただ、これをやるには、正確にピントを移動させながら複数枚撮影しなければなりません。

直径1mmほどのシジミチョウの卵が被写体ですから、それなりの機材が必要です。

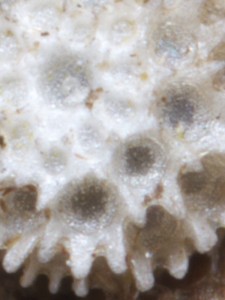

そして、ようやく試す環境が整いました。ミズイロオナガシジミの卵でテスト撮影です。

撮影倍率5×。絞りはF5.6。ボディは7Dです。

0.05mm間隔でピント位置をずらした9枚の画像を「レイヤーを自動整列」→「レイヤーを自動合成」で1枚のピントの深い写真にします。マクロ撮影ではピントを深く取るために絞るのが基本。

ですがデジカメの画素数がアップするにつれてこの常識が当てはまらないケースが増えています。

愛用のキャノンのMP-E65mmも、最大倍率5×では絞って撮っては問題ありです。

これだけの高倍率になると、絞ったときの「小絞りボケ」(回折現象)がかなりヒドく、使い物にならないレベルに画質が落ちてしまいます。

F16まで絞った場合、1×〜2×は特に不満ないのですが、3×くらいから怪しくなってきて、4×以上はNGと見ています。

あくまでも私個人の評価ですが。あらためて比較してみましたが、驚きの結果がでました。最大倍率5×での部分アップです。

左がF16まで絞った画像、右がF8での画像。それぞれピクセル等倍です。

最小絞りがこんなにひどいとは・・・あらためて驚きました。もう少し突っ込んでみると、F5.6は更に画質がいいようです。そして、F4まで開けると、色収差が出てきました。

これで決まりです。深度合成はF5.6で行く事にしました。

結果は冒頭の画像です。期待以上の高画質が得られました。

↓ピクセル等倍で見るとよくわかります。

全く動かない被写体でしかできない撮影法ですが、かなり有効です。