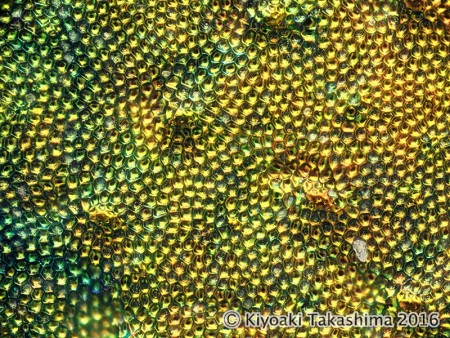

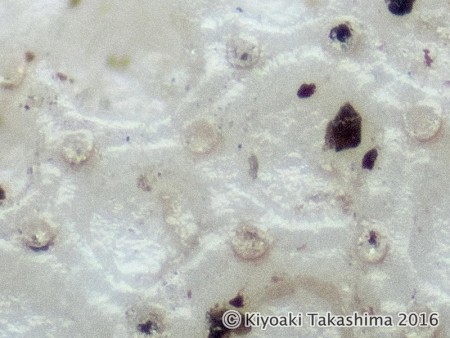

深度合成をはじめた頃、これはオモシロイ!と心底思ったヤママユガの卵

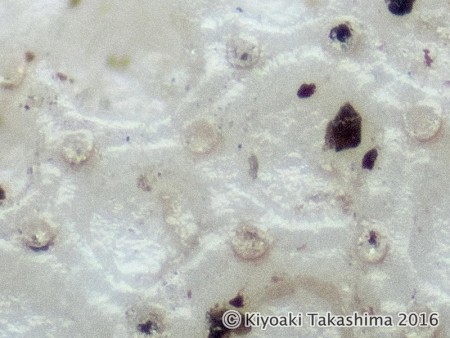

こまかいデコボコがびっしり見えて、そのデコボコも五角形、六角形、七角形と様々あったり・・・よくよく見ると、頂点のあたりに決まって何かポッチがあって、なんだろうと思っていました。でも、手持ちのレンズの性能の限界・・・というよりその性能を引き出す私の力不足のため、よく見えていませんでした。

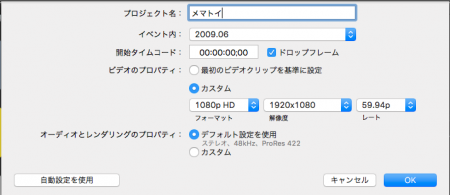

無限補正系の対物レンズを超マクロレンズとして使うには、200mmクラスの望遠レンズの前に配置する方法があります。もっとも簡単なこの方法を、実は自分はやっていませんでした。最初にBORGの36EDを試していい結果が出たので、すぐそっちの方向に行ってしまったからです。BORGの欠点はオートフォーカスが使えないことです。そしてリモートコントロールでフォーカス調整ができません。

今の最新のカメラはリモートコントロールが進んでいます。パソコンやスマホからフォーカス調整を可能な機種は結構あります。これは全て深度合成に応用可能です。

そして今日の結果ですが、なかなか素晴らしいです。特に深度が浅すぎてうまく扱えなかった40倍の対物レンズによかった!

一枚一枚は色収差がひどく、フォーカスがズレると青や紫にフリンジが目立つのですが、フリンジはあとで深度合成すると見事に消えてくれました。使ったのはパナの100-300mm。200mmクラスでOKとの説明を見ていたので余裕かと思ったのですが、意外にも300mmでも四隅がけられます。下の画像はトリミングでけられ部分をカットしています。

▲ユニオン光学40×顕微鏡対物レンズを100-300mmズームの先につけました。GH4をiPhoneアプリのImage Appでリモート撮影。スマホをタップしてフォーカス送り・シャッター操作で約150枚を撮影し、Zerene Stackerで深度合成しました。本当はOLYMPUSのE-M5 Ⅱでフォーカスブラケットを使いたかったのですが、何故か対物レンズを先につけるとうまく動きません。一方、パナのImage Appはフォーカス送りが細かすぎ。細かいステップの他に、やや大雑把なステップも欲しいと思いました。でもね〜、贅沢言っちゃいけません。この倍率で、ここまで細かくピントをずらした撮影ができるとはびっくりです。

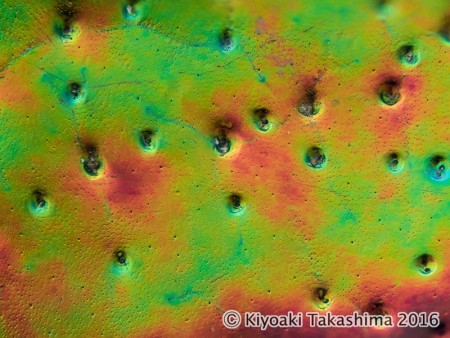

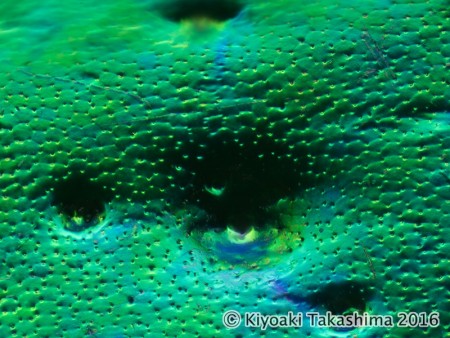

▲上の画像の部分アップです

さて、見えるようになったポッチですが、いったいなんでしょう?

機能的なことで考えると呼吸孔? あはは結局わかりません。。。