段ボールをたたんでいたら、妙な虫が1匹、ススス・・・と隙間にもぐり込んでいきました。ゲジの小さいやつかな、などと思いながら確かめたら、なんとシミです。

暖かくなると色んなものが出てきますが、家でシミを見たのは初めて。古い家ですから、いても良さそうだと思っていました。こんなふうに色々出てきてほしいものです。

前にセイヨウシミを撮影したことがありますから、ヤマトシミが出てきてくれればよかったのですが、どうやらセスジシミという種類のようです。

庭にアリの種類が少なく、よく目立っているのは小型のトビイロシワアリです。

数日前から、せっせと土を運びだす姿を見るようになりました。

トビイロシワアリは体長3mmほどの小さなアリ。

ドアップで撮影しようと試みますが、ピントが浅すぎて、成功率が低いです。

こんなピントの浅い写真を撮っていてもしょうがないか、という気もしてきますが、そのうち面白い世界が開けてくるんじゃないか?そんな期待が消えません。なにより、フィルムの時代には絶対こんな贅沢な撮影はできませんでした。

出た!出ましたね〜

いつもなら自分の声はカットするところですが、ちょっと今回は面白かったものですから、収録時のまま。

bunarincomさんも隣で撮影中。楽しい一時でした。

早春に出るシロキツネノサカズキモドキ。キノコはあまり興味が無く、ほとんど名前を知らない私でも、初めて見た時すぐに、その可愛らしい姿と、印象的な名前は強く残りました。ネットで名前を調べた時、たたくと時間差を置いて胞子を放出する実に印象的な映像もヒットしてきて、半信半疑に自分もたたいてみたら、本当にそうなったのに感激しました(その映像は今は見つかりません)

盃の表面はとってもフラットに見えますし、胞子の噴出口らしきものが全然わかりません。

それなのに、この勢いよく出る胞子の煙はどうしたわけでしょう?

今まで自分も撮らなくてはと試みましたが、なぜかカメラを向ける時に限って何も反応してもらえない状況が続き、ギフチョウなど春の虫に気を取られているうちに、何も残せない状態が続いていました。ようやく撮影できましたので、早速アップします。撮れるときは一気に撮れるもので、なんでこんな簡単な事で失敗していたかと不思議に思えます。

さらに驚いたのは、今もまだネット上にシロキツネノサカズキモドキの胞子についての記事がないこと。

私は画像か動画でおさえるまでは書けないなあと思っていましたが、もしかしたら同じように企んでいる人が大勢いるのでしょうか?

植木鉢の片付けをやっていたら、土の中から何か出てきました。

お腹の先に、こんなハサミを持っていて、大きさは1cmほど。最初はハサミムシの幼虫かと思ったのですが、くねくねした動きが何だか違う?土くれの隙間に潜っていくのを、間違って潰したりしないように、そっと外に出してみたらハサミコムシでした!

九大のデータベースでハサミコムシを調べると、本州には4種いるようです。できればただの「ハサミコムシ」だといいのですが、何にしても、こんな変わったヤツが庭にいてくれたのが嬉しかったです。

色々試してみましたが、しばらく紫外線写真は「Labカラー変換→aチャンネルはずし」で紹介したいと思います。

キャプションはUV画像と簡単に入れて、タイトルの「〜挑戦」もここまでとしましょう。

今日、はじめてセイヨウタンポポを撮影して、そういうことにしました・・・まあ、いつもこうした決心は長くは続かないのですけど。

セイヨウタンポポ定常光

セイヨウタンポポUV画像

紫外吸収部が黄色く見えています。

注意!虫の目にこのように見えているわけではありません。

OLYMPUS OM-D E-M5のRAWデータがSILKYPIXで現像可能になりました。

今までのOLYMPUSの画像と基本的には同じ感じで、更にカキッとしていて、気持ちいい絵になっていると思いました。

ただ、感度1600以上の扱いは、気をつけないとヒドイ絵になりそうだとも思いました。

ところで、キットレンズの12-50mmはナカナカにいいです。デザインも不格好であんまりだな〜と思っていたのですが、マクロ機能もオマケじゃなく、しっかりしています。

昆虫の撮影には、もう少しワーキングディスタンスが欲しくなりますが、植物の撮影にはピッタリではないかと思いました。特に、最短近く、オオイヌノフグリのこのサイズは、ピントの深さがちょうどよく・・・つまり私の好みにピッタリ合いました。

以下は、改造E-PL1とマクロ50mm。

紫外線カットフィルターを外してカラーバランスが狂ってしまっております。

可視光 オオイヌノフグリ

UV画像 オオイヌノフグリ

ナノハナ紫外線動画のカラー調整は、結局、画像と同じ、Labカラーaチャンネル外しに落ち着きました。

動画ファイルをPhotoshopで処理するのはもちろんそのままでは不可能ですが、1枚1枚の画像に書き出すことで可能になります。大量の画像を処理することになりますが、自動処理をうまく使えばOKです。

試しに、同様の処理を前日のフキの動画にも適用してみました。

このカラーでは、濃い黄色の部分が紫外線をよく吸収していることになります。

植物がこうした花の紫外吸収パターンでハチなどの昆虫にアピールしている様子を見たい!

その目的では、この映像はまずまず分かりやすく、それなりに美しく、イイ感じと思います。

ところで・・・

注意!虫の目にこのように見えているわけではありません。

最近、このお断りを忘れていて、どうもいけません。重要な宣言ですから、毎回入れるべきでしょう。

E-PL1の動画機能で、紫外線映像を撮影してみました。後半は、Finalcut ProⅩの「バランスカラー」で自動色補正した映像になっています。

この自動補正、すごく優れているのか、(紫外線フィルターを通した割に)とっても自然な色合いになっています。

この日はフキノトウしか撮影していませんでしたが、ナノハナでテストしたらどんな絵になるのでしょう。

そして、この色補正は写真にも応用できるものでしょうか?

ちょっと意外な展開になってきました。

あれやらなくちゃ、これもやらなくちゃ・・・色々あるのに保留したまま、Sさんに誘われるまま春の山に出かけてしまいました。今年は春の進みがかなり遅くなっているはずでしたが、意外なくらいに春の花はほとんど咲きそろっているし、谷閒にはスギタニルリシジミを数匹見ることができました。

手前に見えるピンクはもちろんカタクリの花。

スギタニはカタクリの蜜が大好物のようです。

花のへりにとまると、滑りやすい足場もなんのその、花の中心に向かってゆっくり歩いて行きました

Sさんには本当に感謝。

自分1人では、こんな素敵なシーンに出あうことはなかったでしょう。

そして、Sさんの予感は大当たり。

「いっつも、こんな時間このあたりで最初の1匹見るなやの」なんて言った直後に、ふわ〜っと1匹やってくるじゃないですか!ホントの証拠写真にしか撮れませんでしたが、今年はじめてみるギフチョウです。

これは昨日撮影したナノハナの紫外線写真(オリジナル)です。

毎度のことですが、赤かぶりがすごくて、せっかく写った紫外線パターンが見えにくくなっています。

ちなみに通常光での写真は次のとおり。花びらは全体に均一で、上のような模様はまるで見えません。

さて、最初の写真の肉眼で見えない模様ですが、ちょっと薄くてよく見えません。

グレースケール変換してモノクロ化してもこの通りです。

この画像のコントラスト調整をしたところで、期待したような画像にはなりません。

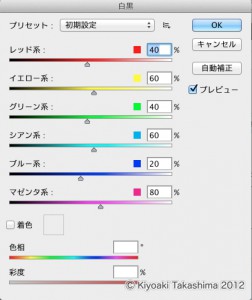

ところが、今日、海野さんとの電話の中で、Photoshopに他にモノクロ化のための「白黒」というメニューがあると教えてもらいました。この「白黒…」私は全く気がついていませんでした。これはかなり有効かも知れません。。。

ありがとうございます!

イメージ>色調補正>白黒… で画像はモノクロに表示されて、次のようなダイアログが表示されます。

この中でレッド系のスライダーを左にずらしていったところ、花の中央部の模様がどんどん濃くなっていきます。

さらにマゼンタ系を右にずらしていったら、全体が明るくなり、次のような画像が得られました。

これはすごいです!

これぞ紫外線写真という感じです。最初からこれくらいはっきりビジュアル化できればいいのですが・・・

先日むりやり編み出した、Labカラーでのaチャンネル除去処理の結果はこうです。

この感じも割と気に入っていますが、なぜこんな風に色がつくのか説明できません。

光と色についての知識が足りないなあ・・・とにかく自分は物理を勉強しなおさなければなりません。

それだけはハッキリしてますw

RGBという色空間はとても身近ですが、Labという色空間はほとんど意識したことがありません。

Lは色の明度、aはマゼンタ〜グリーン軸、bはイエロー〜ブルー軸という3つの要素から構成されるカラーモデルです。今まで利用したこともないのに何故?ではありますが、赤紫かぶりの画像に、なにか意味のある加工を加えたいと試していて、たまたま気まぐれにLabカラーに切り換えました。するとびっくり!

赤に関する要素を消してみたらどうかとaチャンネルを黒く(白でも同じ)塗りつぶしてみたら、なんと、

思いがけず黄色が出て、フクジュソウがこんなことになってしまいました。いや、見た目の色に近いわけですが、驚きました。

離れた所から撮った画像に当てはめてみると、

補色の関係になっているわけですから、素晴らしくよく目立ちます。

面白いとは思いましたが、なんとも危険な感じがします。

ここだけの遊びにしておいたほうが、いいのかも知れません。

紫外透過可視吸収、赤外カットのフィルターの組み合わせは様々作れますが、その効果は肉眼で確認できません。

ですから、写った画像を見るだけでは、どう判断して良いか分からない結果に、手持ちのフィルターが間違えているんじゃないかと迷いが出てきたりします。

しかし、この類の特殊フィルターについては、分光特性のデータが詳しく公開されています。これを利用すれば、複数枚フィルターを重ねたとき、どの波長はトータルで何%透過しているか、計算すればいいはず。さらに一般的な画像素子の分光特性のデータを得て(もちろんE-PL1の特性が違っている可能性もありますが)、果たして自分の紫外線カメラは、紫外線がどれだけ透過しているか、慣れない計算はExcelを利用して、ちょっとしたシミュレーション的なことをやってみました。

その結果は370〜400nm付近がピークでわずか5%ほどの透過。そして440nmからほぼ0%となり、660〜710nmに再び0.1%以下の透過があるという結果に至りました。候補となる他のフィルターでも試算してみましたが、どうも今の組み合わせが最も無難なようで、ちょっぴり安心できました。しかし!途中で、実はもう一つレンズの特性という重要な要素が抜けていることに気づきました!この試算結果、どれくらい頼っていいものか・・・

さて、撮影した画像は相変わらず、赤紫にかぶった画像です。

このままでは、紫外線の反射吸収がやっぱり分かりにくいです。

何か1つパターンを決めて処理すべきと、だんだん、そんな考えに傾いてきました。

私には、小諸での海野さんの助手時代に経験した、忘れられない紫外線映像のカラーがあります。

それを思い出しながら、今回は、Photoshopで「色相」をずらしてみました。

これもフキノトウ

キクザキイチゲ

オオイヌノフグリ。半開きです。

先日のヤナギの画像はこうなりました。

フクジュソウはかなり変です。

自分でも思いますが、大丈夫?といわれそうなレベルになってきました。

まだまだ迷走が続きそうです。

ヤマネコノメソウの小さな花に、小さな虫が蜜をなめていました。

ユスリカの一種です。はて、ユスリカが吸蜜とは、今まで見たことがあったでしょうか。

小さな虫ゆえ、気にしたことがなかっただけと思います。細かくふるえるような動きで、花に顔を突っ込んでいました。

すぐ近くにはトビイロケアリ

蜜をなめようとすると、顔におしべがあたるようになっているのでしょうか。授粉の担い手としても働いているようです。

近くにいた小さなハエ

一瞬、オオメカメムシかと思いましたが、よく見たらハエの一種でした。種名はわかりません。奇妙な形に翅が曲がっていて、とても変わっています。蜜をなめるわけでもなく、何か狙っているかのような姿勢。ちょっとつり上がったような複眼。もしかしたら捕食性のハエなのかもしれません。

晴れたものの、気温はそれほど上がらず、活動している虫はわずかでした。

ふりだしに戻りました。。。

先日OM-Dに紫外線写真用のフィルターを合わせてフクジュソウを撮影したところ、思わぬ結果のよさに大きく心が動いたのが最初。勢いE-PL1の改造に取り組んで、再び紫外線写真の沼にはまり込んでしまったのですが、数日の格闘の結果、気がついたら最初の時点に戻っていました。

E-PL1での撮影です。前回までのフィルターに、更にもう一枚、手持ちの赤外カットフィルターを足してみました。出てきた結果を見て、これはもう笑うしかありませんでした。カメラのセンサーから外した青いフィルターは、今日レンズの前に追加したケンコー製赤外カットと非常によく似た特性だったようです。色合いも見た目そっくりですし。改造直後にしまったと思ったのは、デフォルトのE-PL1に紫外線写真用フィルターをつけて試し撮りを一切やっていなかったことでした。

そして、この数日の試みでうすうす感じ始めていたこと。何だか赤外写真を見ているようではないか?フィルターから赤外がかなりもれているんじゃないか?実を言うと、昨日海野さんから電話があり、まさにそのような指摘をもらっておりました。

各フィルターの分光特性を見ると、明らかなのは700nm付近に1割ほどの透過率で赤外線を通していて、それ以上の赤外も数%通していることが予想できます。わずかな光量で問題無いと思いたかったけど、そうではなかった・・・

今日のこの結果で、すべてが完全に繋がった感じです。

私がこれまでブログで公開した写真のうち、紫外線写真と呼べるものは、残念な事ですが、どうやら先日のフクジュソウの写真くらいしかなかったようです。でも、これからはいくらか自信を持って紫外線写真と呼べるものを撮影していけそう・・・いやまてまて、本当にそうなのかな?他の二種類の紫外線フィルターと入れ替えたらどうなるのかな?

おお、、なんてこった。

と、まあこんな具合に、これから先も紫外線写真の結果に一喜一憂することが予測されますが、少しずつ進めていきたいと思います。

本日の収穫はもう一つ、ストロボを光源にしても結果が良さそうだったこと。紫外線ストロボはたぶん発光管が紫外線透過率の高いものを使っているのでしょうけど、普通のストロボでもそれなりに紫外線を放出しているようです。今日の紫外線写真は全てストロボを使いました。

川原のヤナギの花。

実際に虫の眼にどう見えているのか分かりませんが、何とも魅力的な輝きを感じます。

ヤナギの通常光での画像

鉢植えのウメ

フキノトウ

庭のまだ花が開いていないものです。花が咲いたときどうなるのか、楽しみです。

E-PL1を紫外線専用カメラに作りかえ、期待いっぱいに試し撮りにのぞんだのですが・・・

またものすごく赤のかぶった画像になりました。

これじゃノーマルのOM-Dにフィルターをつけた時の方が良かったんじゃないかと悩んでしまう結果です。

といっても、前に入手したFull Spectrumタイプのカメラも同じような色傾向でした。

だから、たぶんこの結果は、向かっている方向は・・・間違っていないのでしょう。

こんな色の画像になるはずがないと思うから、何だかがっかりしてしまうのですが、むき出しのイメージセンサーにできるだけ紫外域に絞った光を送った、その結果がこれです。

さて、問題はここからです。

以前はRGBのチャンネルのうち、Rの情報を除いて(黒でつぶして)赤みを消し、それらしい画像を作ったりしましたが、それは決して正しい方法とは思いません。なぜなら、フィルターを通ってイメージセンサーに達した光は、すでに我々の目には見えていない波長のものだからです。PhotoshopはRGBそれぞれのチャンネルにわけて表示してくれますが、これにたよっては(うまく説明できないですが)間違ったものを生み出してしまいそうに思います。そもそも我々に見えない光の世界ですから、単にセンサーの反応の強弱、つまり輝度情報だけをとらえるべきなのかも知れません。それならいっそモノクロ像にしてしまった方が正しい・・・と考えるべきなのです。

しかし、そうは理解していても、この謎多い世界をカラーでとらえてみたいという気持ちは消せません。なぜ?・・・それはたぶん、様々に試していると、奇跡の色がたまにチラチラッと見え隠れするからなのでしょう。

さて、フクジュソウの画像に盛大にかぶっている赤み。試行錯誤の末、まずは全体の色味をグッと落としてみることにしました。色温度は最低の2000K。色偏差、彩度もいつも決まった値だけ落として処理できるよう、紫外線処理用のテイストを作ってみました(SILKYPIX)。

こんな簡単な事に一晩もがいてしまいましたが、現時点ではこれが最善の策と落ち着きました。でも、まず間違いなく、これで決まりではありません。次にもっといい方法が見えるまでの繋ぎとなるでしょう。まずフィルターの再検討あり、レンズの選択の検討あり・・・まだまだ迷走は続きます。

以下、同じように処理した画像です。

フクジュソウ

フキノトウ

E-PL1のイメージセンサーから赤外フィルターとローパスフィルターを外しました。OM-Dを使いはじめて、E-PL1が使わないカメラになってしまうのももったいないと、それならかねてから考えていた紫外線撮影専用のカメラにモディファイしてしまおうと思ったのです。やりかたは天体写真を撮る人達がやっている試みを真似てみました。

フィルターを外したあとは、安全のために何かカバーするガラスをつけるべきなのかも知れませんが、適当なものが見つかりません。紫外線の透過のいいガラスって難しそうです。下手なものを入れてさえぎるくらいなら、一切を取ってしまう方がBetterなはずです。思い切ってそのままで行く事にしました。

レンズの前にフィルターをつけないと、紫外線と赤外線の領域もみな反応してしまうはず。

では・・・テレビの赤外線リモコンでテストしてみましょう。

まぶしいくらいに赤外線ランプが光っているのが見えます。

これはビデオ映像からの抜き出し画像

続いて、手持ちの赤外カットフィルター(BG40)をレンズ前に置いてテスト

だいぶ光量が落ちますが、まだ赤外線を通しているのがわかります。

室内で、もう一つ面白い発見がありました。

こちらは赤外カットフィルターを通して石油ファンヒーターを見たところ

ほとんど普通に見えています。

フィルター無しで見たところ

吹き出し部分、奥に見える金属板が写っています。赤紫に見える意味はわかりませんが、とにかく、赤外線を放出しているのということでしょう。中の炎も、通常より明るく写っています。

さて、次は実際に外にカメラを持ち出してテストしてみましょう。

見つけた場所は鮭川村。

夏にウラナミアカシジミをたくさん見た場所ですから、この卵はアカシジミではなく、ウラナミアカシジミの可能性も高いです。両種の卵の区別点がわかりません。。。

15枚の画像から深度合成。

前日からの猛烈な風によって落ちた枝が道ばたに散乱していて、そこから見つけました。

普段届かない高所の卵を見つけるなら、今がチャンスでしょう。

えらい風が吹き荒れているけど気温は高く、今日もまた庭の雪がだいぶ融けました。

気がつくと庭のフクジュソウも満開。そこでふと思いました・・・OM-Dの画像素子の紫外線特性はどうだろう?

手持ちの紫外線写真用フィルターは紫外線透過可視吸収(u330)と赤外線吸収 (BG40)の組み合わせ。

これで近紫外線の300~400nm付近の世界を覗いてみようというわけですが、カメラによって紫外線に対する特性が様々で、どんな写りになるか撮ってみるまで分かりません。

こんなフクジュソウが・・・

こう写りました。

ホワイトバランスは太陽光、ほとんど処理らしいことをしていませんが、面白い結果がでました。綺麗に写らなくてもいいやと感度6400で撮影したのが、うまく効いたようです。

といっても、この最初の試みだけでOM-Dは紫外線撮影向きとは判断できません。他にも色々撮ってみないとね。

ところで・・・

光のスペクトルの図を見ると、可視光ギリギリ〜近紫外にかけては赤紫色で示されていますが、そのことと、紫外線フィルターを通した画像が赤紫色にかぶってしまうことと繋げて考えて良いモノでしょうか?

何しろ見えない色の世界のこと。どう理解していいのか、いまだによくわからないままです。

庭にでたフキノトウは、また違った感じに目立って写りました。

ハクチョウたちは多く移動してしまったようで、田んぼにも少なくなり、寂しくなってきました。

そんな田んぼに、今日めずらしくマガンの一団がおりました。もっと南で越冬していたのが、移動途中で休んでいるのでしょう。車でそっと近づきますが、かなり警戒されて、50mほどにも近づけません。すぐに飛んでしまいます。

日がかげると相当に暗くなってきましたので、OM-Dの感度を1600にあげてみました↓

おやおや? コントラストが強く、何だか像が荒れている感じがします。

これまでより高感度性能が上がったとはいえ、やっぱり豊かな階調の絵というわけにはいかないのかなあ・・・

ちょっぴり消極的な気持ちになりましたが、いやいや、OM-Dの実力についてはまだまだ探り始めたばかり。

底が見えないうちは、積極的に高感度を試していくつもりです。

顔のアップ

ティッシュに含ませた水を飲んでいるところを撮影。

前脚

脚を縮めて死んだふりしているところを撮影。細かい毛束のようなものに注目しましたが、このサイズでは残念ながらガラスを歩ける仕組みを見ることができません。

前翅の表面

あんなにツルツルして見えるナナホシテントウの表面も、アップすると細かいボコボコや穴のようなものが見えます。