フリーの音声ソフトAudacityには様々な機能があって、他は何も要らないと思えるほど。音のスピード調整ももちろんあるのだが、今までほとんど試した事がなかった。最近少しずつさわりはじめ、今更ながら面白さに気づいた。

鳴く虫の翅の動きを高速度カメラで撮影していると、音は収録できないので寂しく思っていたのだが、ちょっと手間をかけるとこうなる。

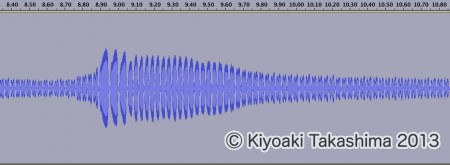

▲クツワムシの鳴き声はAudacityで8倍スローにしている。 (さらに…)

-

クツワムシ 鳴き声をスローにしてみると

-

RX100Ⅳと魚露目でトノサマバッタ

720Pでアップしているのだが、960fpsではもともと解像度が低いので、1080Pでアップしたところで、さほど画質は変わらない。画質はこの程度のものだ。だけど、こんな面白い世界は他では得られない。魚露目8号とRX100Ⅳの960fpsスローは、まさに奇跡のコンビネーションなのだ。映像にインパクトがある。先日、海野さんからRX10はレンズ径が大きすぎて魚露目には全然合わないと教えていただいて、ますますそう思った。もう迷わない。

▲撮影960fps、収録60fpsで16倍スローだ。当初、ガンマをS-Log2設定で撮影し、FinalCut ProⅩでLUT処理を試していたのだが、色々やりにくいところがある。また、S-Log2だと最低感度は1600になり、どうしてもノイズが乗りやすくなる。960fpsは解像度が低いからノイズがより目立ってしまう。ピクチャープロファイルはOffにして、しばらくISO800で撮影してみることにした。絞りはF8に。今回のトノサマバッタもこの設定で撮影した。

せっかく遠出したのに天気が悪く残念だった。ところが、戻って絵を確認してみると、空のトーンも暗部のトーンも結構しっかりしていると思った。明るさやカラーを調整してみると、またよく分かる。これだけ撮れれば、十分じゃないだろうか。

でも、やはりできれば青空がいい。またトライしてみよう。

-

魚露目でウルトラスロー動画

SONY RX100 Ⅳでセンサーを使った写真を撮ろうとがんばっていたのだけど、疲れてしまった。なぜって楽しくなれない。やっと撮れたと思ったらツマラナイ写真ばかり。気分転換に動画に切り換えたのだが、これもやっぱり乗れない。ふと魚露目8号をレンズの前にあててみたら・・・結構イケるんじゃないか、これは!

▲960fpsで撮影、60fpsで収録。つまり16倍スローだ。

冒頭のセグロアシナガバチを見ると翅がぶつかるほど寄っている事がわかるだろう。アオバハゴロモもいいサイズだ。24fpsで収録すれば40倍スローとなるのだが、撮影時の収録時間が長くなってしまうので60fpsを選んでいる。もっとスローが欲しかったら、イメージシーケンスに書出して新たに24fps動画に再合成すればいいかと思っているのだけど、よくよく考えるとヤバいかも知れない。収録フォーマットはXAVC Sで、60Pのレートは50Mなのだが、24Pでも50Mだ。ということは、一コマあたりのデータ量は24Pの方がずっと上じゃないか。960fpsを選び魚露目の絵な時点でレートを気にする必要もないと思うのだが、でも倍以上も違うとなると!?

そして、また「RX10 Ⅱだったら」病が出た。

RX100 Ⅳで魚露目を使うと、レンズ最望遠でさらに適度にクロップしてくれる960fpsでないとケラレが消えない。RX10 Ⅱだったら、きっと魚露目4K動画だって撮れるだろうと思うのだが・・・。(注意!RX10の方がもっとケラれるようです)魚露目を使いやすくするためVFA-49R1というアダプターを注文した。SONY RX100 Ⅳ+魚露目で撮影した映像を確認していて一つ気がついた事。最小絞りのF11では明らかに画質が悪い。一つあけたF10でだいぶよくなっている。ピントが浅いけどF5.6や8あたりで撮ったものは更に解像度が上がっているように見えるが、どこにピントを置くかという事も影響するところ。

適切なピント位置、そして絞りのベストな組み合わせは、これから色々試して決めていこう。 -

ウスバシロチョウの幼虫

赤川沿いの幼虫はだいぶ前から終齢が目立っています。すでに蛹になっているものもいるでしょう。一方、まだ残雪の残る山あいの集落では芽吹いたばかりの若いミチノクエンゴサクが見られます。それを食べる幼虫も若いはず。。。

▲ビンゴ!まだ1㎝弱の幼虫が見つかりました。

(さらに…) -

トビムシのジャンプ

▲トビムシのジャンプをスローで見ていると、写真に撮れて当然に思えてくる・・・のですが、そうあまくはありません。EOS7Dで10回ほど高速連写して諦めました。空中に留まっている絵が1枚も残らないうちに、8GBのメモリーは一杯になってしまいました。こういうのって、写る時には一回目の試行で何故か写っちゃうものです。たぶんいくらやっても無駄に違いありませんので、日を改めてまたトライしてみることに・・・

▲歩みを止め触角を立てて、いかにも飛びそうな姿勢ですが、まだです。

▲そこまで分かっているのですが、連写しても空中には何も残りません。残念!冒頭の動画はSONY NEX-FS700で撮影したスロー映像です。高速シャッターを入れて撮影しコマ送りで見れば、240fpsですでに腹端の跳躍器でジャンプする仕組みが見えてきます。必ず、飛んでいく方向に向かって反対方向の回転運動を伴います。1/10000秒のシャッターを入れればブレもありません。ストロボで必ず止められるはずです。

-

ハグロトンボの高速度映像

今回の高速度カメラの撮影で、ハグロトンボは楽勝で撮影できると思っていた。それは、目星のポイントがいくつかあったからだったが、実際に回ってみたら、なんとその全てが、先月来の大雨で川岸が削られて全く様子が変わっていた。今がいい時期なのは間違いないから、とにかく思いつく場所を探していった。ようやく見つけたポイントは、田んぼのなかの用水路。

▲こんな小川にコウホネが群生していて、ハグロトンボの産卵場所になっていた。

時々産卵にくる雌を待って、雄が20匹ほど集結。互いに牽制し合っていた。

▲Photron FASTCAMによる高速度映像

秒1000コマで撮影、秒24コマで再生、約40倍に時間をのばしている。 -

シロスジカミキリの飛びたち

高速度カメラPhotron FASTCAM SA2を借りたのは、よりによって大雨の続いた7月第2週でした。

試用期間を申し込んだ時には、まさか、こんな雨が続くとは思わなかったのです。

晴れたと思ったら、天候が急変、大粒の雨が叩きつけるの連続で、それか、ずっと降りっぱなしの毎日でした。

こんな雨は鶴岡に移って初めてと思います。室内で照明を集めて様々にもがきましたが、結局、太陽光なくては満足のいく結果は出にくいもの。

不幸な一週間でしたが、期間最終日はいくらか晴れてくれたのですから、やはりツキはあったと思います。

そのわずかな晴れ間に、まとめて色々撮影できました。

▲また似たようなものを撮ってもなあと思いましたが、シロスジカミキリ。

後脚の動きがすごく気になりました。

何度もくり返し再生しながら、舵取りと関係のある動きではないかという思いが強くなっています。 -

ハッチョウトンボのテリトリー争い

ハッチョウトンボ(雄)のテリトリー争い、Photron FASTCAMの高速度映像です。

▲1080fpsで撮影、24fpsで再生で、約40倍に時間をのばしています。様々に向きを変えますが、頭の傾きに注目すると色んな事が見えてきそうです。

急旋回の時は、頭は水平で、体が軸が曲がる側に大きく傾くのがわかります。この日、朝はよく晴れて期待したのですが、撮影をはじめて間もなく天気が変わってきました。

ハッチョウトンボの時は小雨混じりの曇り空・・・お天道様にもうちょっとがんばって欲しかった・・・・

いや全国的は頑張りすぎなくらいだったわけで、こちらにも分けてもらいたかったです。 -

アカシジミの大発生

青森県津軽地方で毎年起こっているアカシジミの大発生。ずっと気になっていましたが、今年初めて見てきました。

まずは動画をアップします。

映像見るだけでもビックリと思いますが、これは、ほんのほんの一部です。実に広大な空間が全部こんな感じになっていて、撮影しながら「マジかー」とか「ありえねー」とか、普段言わないような言葉が口からもれるし、最初は手の震えがとまらなかったり、何だか普通じゃありませんでした。案の定、鶴岡にもどって画像・動画を確認すると、普段より失敗の多い撮影だったことに気づきました。ガ〜〜ンそれでも、去年はもっとスゴくて、密度はこんなもんじゃなかったそうです。そう聞けば、やっぱり去年に撮っておきたかった!!

-

クサカゲロウの一種 飛び立ちの瞬間

クサカゲロウの飛翔も高速度映像で撮っておきたかったので、うまくタイミングが合ってよかったです。

昨年、飛翔写真を撮った時(>>>アミメカゲロウの飛翔)に、いくつかの参考書からどういった瞬間をとらえているものか、調べたのですが、その確認ができました。明らかに、後翅は前翅の動きに遅れて動いています。ただし、真上に向かって飛ぶことしかできないというのは違ったようです。

それと、離陸の時、中脚と後脚で小さくジャンプする様子は初めて気がつきました。

▲高速度カメラE2で撮影、オリジナルサイズ512×392pixel

撮影3000fps(前)2000fps(後)、再生24fps以前の記事のタイトル「アミメカゲロウの飛翔」とはやっぱりおかしい、ですね。修正の必要ありです。

アミメカゲロウのどれもが同じような特徴があるわけではないようですから。

それと離陸時のジャンプは、全てのクサカゲロウに共通かどうかも分かりません。 -

日本海の荒波

昨日の失敗を早々に取り戻そうと、今日もGoProを持ち出して出かけてみたのですが、

日中は気温も高めで風は強いのですが昨日のように雪は舞いません。逃がした魚は超特大だったかーーー気を取り直して海辺に向かったのですが、今度は風と波が強すぎて、波の花の撮影どころではありませんでした。

GoProの画角をNarrowにしてみたものの、やっぱり広角すぎて迫力は今一つな映像ですが、せっかくなので撮影してきました。

穏やかな映像に見えると思いますが、完全防備にもかかわらず撮影者はガタガタ震えながら、しょっぱい思いをしてきました。 -

ひどくピンぼけ

荒れ模様の一日で、これは地吹雪も波の花もスゴイに違いないと、もうだいぶ午後のいい時間になってから出かけたのですが、慌てるとろくな事がございません。GoProでの撮影にそれなりに手応えを感じ、戻ってファイルをダウンロードし拡大したところ、がっかりな結果が待っていました。

ひどいピンぼけ・・・「ちょっと」どころじゃない

あの時だ、あの時ピント面を調整したあと元に戻すのを忘れたのだ。あーーー悔しいので、NGムービーでもYouYubeにアップします。

レンズ近くにわずかにピントの合うポイントがありますが、やっぱり残念

-

トノサマバッタ産卵後の穴埋め

トノサマバッタの産卵を撮影していると、最後の穴埋めの動作がえらくオモシロイ!

先日の動画を編集して、これはワイドでも撮ってみたいと思いました。

わざわざ80kmも離れた場所に何度も行くなんて、我ながら無駄が多いと思いますが、

野外でこうもトノサマバッタの産卵シーンに出あえる場所も少ないですから・・・

-

アゲハの羽化

8月27日に蛹になったアゲハは、8日と15時間後、無事に成虫に羽化しました。

8月27日に蛹になったアゲハは、8日と15時間後、無事に成虫に羽化しました。

前の日の夕方より翅の模様がうっすらと見え始め、翌朝4時頃から撮影の準備を開始。

羽化が始まったのは7時12分、10分後にはすっかり翅がのびました。この写真は、動画を撮影したGH2で、設定を切り換えて撮影したもの。照明はLEDライトです。

動画も写真も最高画質でとらえようとすると、切り換えには結構時間がかかります。写真は羽化前の蛹とこの1枚しか撮影できませんでした。

ダイヤルのカスタムあたりを利用すればもっとうまくできるのでしょうか?

室内の風のない状態で撮影しましたので、細かい動きも見えます。

羽化のスタート時も、蛹化の時と同じような蠕動運動が見られる事がよくわかりました。

それと、脱出前に濁ったおしっこを一気に排出する、その勢いにも驚きました。翅がのびるシーンはさすがにそのままでは長すぎるので、短くカットしています。

-

アゲハの蛹化

ミカンの枝で蛹になってくれました。その様子をムービー一眼、パナソニックGH2で撮影。レンズはシグマ マクロ150mmです。

ただカメラを回しただけの映像でも、見れば見るほど面白い!気になるところは、ぜひ何度でもくり返して見て下さい。これまで少なくとも5回は撮影している私ですが、皮がどんどん後方に送られていく動き、気管の脱皮、尾端の再接着のシーンなど、面白くって毎度見入ってしまいます。今回、あらためて気になったのは、幼虫の皮の下に時々現れる気泡です。3:25あたりがわかりやすいでしょうか。自然に気泡ができてしまうのか、自発的に空気を送りこんでいるのか・・・いや、そうか!ちょっと閃きました。

気管の脱皮が終わり、皮の下の気門から呼気が出はじめた、ということではないでしょうか。考えてみれば、脱皮の最中は、呼吸も満足にできない苦しい時間なのかも知れませんね。

抜け殻を落とすまでは、ほとんどノーカット。

速度も通常のままです。蛹化や羽化の映像はよく時間を縮めた映像で紹介されがち。速度を変えたならそのように伝えてほしいものですが、忘れてしまうのか意図的なのか、全く注釈ないままテレビで放送されてしまうこともしばしば。とんでもない誤解がうまれるんじゃないかと、私はテレビを見ていて心配になります。

-

オトシブミ二種のウルトラスロー映像

ナミオトシブミとヒゲナガオトシブミの飛びたちの瞬間です。

今年6月にPhotron社 FASTCAM SA2で撮影した映像より、YouTubeにアップしました。現在のハイスピードカメラは従来より感度性能も格段にアップしています。この映像は、96球の小型LEDライト2灯使用し室内で撮影。ハイスピードカメラ用の光源としては貧弱なものですが、なんと3000fpsで撮影できました。小さな昆虫なので、ライトをかなり近づけることができたこともよかったようです。

いうまでもありませんが、ハイスピード用の光源にはフリッカーが発生するものは使えません。水泳競技など屋内スポーツのスロー映像が盛大にちらついているのも、照明のせいです。その点、LEDはフリッカーの心配は皆無です。

ただし、電球型LEDライトはNGのようです。何故でしょう?840ルーメンのものを1つ試してみたのですが、明るさがちらついてダメでした。