今年6月にPhotron社 FASTCAM SA2で撮影した映像より、YouTubeに一部アップしました。

今月初めに撮影した映像についても、ようやく編集作業が終了。

今日は、サンプルDVD及びBlu-rayを作成し、Photron社、そしていつもお世話になっているHさんあてに送る準備が整いホッと一安心。

今年6月にPhotron社 FASTCAM SA2で撮影した映像より、YouTubeに一部アップしました。

今月初めに撮影した映像についても、ようやく編集作業が終了。

今日は、サンプルDVD及びBlu-rayを作成し、Photron社、そしていつもお世話になっているHさんあてに送る準備が整いホッと一安心。

海外でGH2のファームウェアのハッキングに成功したニュースにちょっと前からグラグラ来ておりました。

GH2は1920×1080ピクセルのフルHDで60i撮影できる初のデジタル一眼カメラで、私も早速飛びついたわけですが、やや抑え気味のスペックに少々残念に思っておりました。24Pですと24Mbpsとまあまあのスペックですが、60iは17Mbps・・・。EOS Kissだって40Mbpsオーバーだというのに・・・もっとも方式がAVCHDで違うわけですが、そんながっかり感からか、撮影した映像が何だか薄っぺらに見えてきます。そこに福音のようなハッキング成功のニュース。

メーカーとしては有り難くない事に違いありません。でも、メーカーはファームウェアをアップして撮影画質を上げることなど考えてはくれないでしょう。そのスペックアップは、きっと新機種に盛り込むところと思います。

GH2はそのままでも素晴らしいカメラですが、本当の実力をまだ引き出せていないとしたら・・・?私はちょっと冒険してみることにしました。

大事な撮影が一段落ついたところでGO!

BootcampによりMacbookでWindowsXPを立ちあげ、PToolをセッティング、自分だけのファームウェアを作成。

GH2に読み込ませます。FSH(デフォルト17Mbps)を42Mbpsに、SH(デフォルト13Mbps)も35Mbpsへ一気にアップ!

感度800で、LEDライトをつけての撮影。モデルは庭で見つけたルリタテハの幼虫です。

ライトの効果でコントラストが上がり、まるでストロボで撮影した写真が動き出したかのような映像になっています。暗部のノイズはそれなりにありますが、なんというか、あまり汚い感じがしません。

同じ16GBのSDカードでハッキング前には2時間近く録れていたのが、ハッキング後は40分程度になりました。データが重くなったのは確かです。正直なところ、劇的によくなったように見えませんが、悪くなったところもありません。Macに取り込みFinalcut ProⅩで簡単な編集などやってみましたが、今のところ、困ったことは起きていません。

しばらく様子を見てみたいと思います。

ハッキングについては、以下のサイトにお世話になりました。

http://www.personal-view.com/talks/discussion/666/ptool-v3.62d-topic/p1

http://www.zeroplusplus.com/updated-42-mbps-gh2-ptool-v3-62d-patch-visual-instructions/

毎年の事のように、お盆を過ぎるとアブラゼミをよく撮っていないことに気づき焦ります。

特にまずいのが、鳴いているアブラゼミの映像にろくなものがないこと。

GH2にマクロ150mmをつけ、近所の公園に出てみました。

鳴いているもの優先にと思ったのですが、まず目に入ったのが産卵中の雌です。

これはラッキー!数の多いアブラゼミでも、産卵シーンはそう見られるものではありません。

産卵管は相当固そうです。そうでなければ、こう何度も何度も枯れ枝を突き刺すことはできないでしょう。また、腹端の動きは実に躍動的で、鳴くこともない大人しい雌のイメージとはまるで別物!!

これは全く動画向きなシーンです。動画だとすぐに理解できますが、写真だけでは正しく伝わりにくいはず。。。

実際に産卵シーンを見るまでは、私も子供の頃に図鑑で見た絵や写真から、ただとまって産卵管を刺してジッと大人しくしている姿しか想像できませんでした。

次はアブラゼミの鳴くシーン。

残念ながら音声は同録ではありません。

GH2の内蔵マイクではアブラゼミの鳴き声は対応不可。レベルを最小まで絞っても、ヒドイひずみが出てしまいます。

それで外部マイクで別録音ということになりますが、コンデンサーマイクではどうしてもひずみがちですので、ダイナミックマイクで録音したものを使います。

1人での撮影では同録も難しく、全く別のタイミングで録音した音声を編集上で合わせました。

結果は良好。不自然な感じはなく満足のいくものができました。

ただし、これはアブラゼミだからできるワザで、ミンミンゼミやヒグラシなど、鳴く時にお腹を大きく動かすセミでは使えません。

お盆のお墓まりに山形の実家に行ってきました。

ついでに庄内には少ないミンミンゼミの撮影をやってきました。

ですが、150マクロにビデオ一脚のみというお気軽スタイルでは、ブレが酷くてNGでした。

結構頑張ったのですが、暑さで頭もふらふら、いつもの調子もでません。

新しいFinalcut ProⅩの実力テストと思い、編集上で手ぶれ補正をかけてみましたが、元が酷ければやはり補正は不可能でした。

Photron社 FASTCAM SA2での撮影も本日が最終日。午後には機材をかるく清掃しながら梱包しなければならないので、昼過ぎには撮影を終了。最後は昨年のSA1.1の撮影でも通ったラベンダー畑で撮影しました。

Photron社 FASTCAM SA2での撮影も本日が最終日。午後には機材をかるく清掃しながら梱包しなければならないので、昼過ぎには撮影を終了。最後は昨年のSA1.1の撮影でも通ったラベンダー畑で撮影しました。

あらためて機材について紹介しましょう。

FASTCAM SA2・・・2048×2048ピクセルで1,080コマ/秒、フルHD (1920×1080ピクセル)で2,000コマ/秒で撮影できる高速度ビデオカメラです。(→ スペック)

更に1024×1024ピクセルで3,200コマ/秒まで、1024×640ピクセルで5,000コマ/秒までの撮影が可能です。

カメラ本体に大容量メモリーを搭載し高画質映像を高速で記録します。

私がお借りしたカメラは、16GBのメモリーを積んでいます。

レンズマウントは、Nikonマウント、Cマウント、PLマウント、B4マウント。

ただしCマウントでは、最大サイズ2048×2048では4スミが盛大にけられます。

2048×1080以下だと問題ないようでした。

本体重量6.9kgで、三脚もそれなりのヘッドでないとバランスが取れません。

次に本体背面。

HD/SDIポートを2つ備えますので、レコーダーとモニターを接続できます。

残念ながら私はそのような機器を持っておりませんので、Video OUTからコンポジット信号でモニター出力、Ethenet出力からデータをパソコンにダウンロード。かなり時間がかかりますが、これで最高画質でデータを落とすことができますから、HD/SDIを使えない環境だからといって、何らロスはありません。

制御ソフトPFV(Photron Fastcam Viewer)はWindows版のみで、私のMacbookではBootcampでWindowsXPを起動し操作します。

横に並ぶ4つのボタンは、トリガー操作などよく使う操作を割り当てることができるユーザー設定ボタン

そして便利な液晶付きキーパッド

パソコンとつなぐのはデータのダウンロードの時だけで、撮影・再生および本体操作はこのキーパッドで全て可能です。

ちなみに、Ethernetはホットプラグ対応で、常時パソコンと本体を接続しておく必要はありません。

撮影後に接続し、ソフトを立ち上げれば接続できます。

1日東京に行ってきました。行きは新幹線、帰りは夜行バス。

これでだいたい12時間、東京に滞在できます。

この日は、海野さんの写真展「小諸日記Part5」初日であり、夕方からは海野さんの出版と写真展を祝う会。

まずは神田小川町のオリンパスギャラリーへ

パーティでは様々な人と会い、大きな刺激をいただいて帰ってきました。

海野さん、ありがとうございました!

午前中は庭の網室内でいくつか甲虫を撮影したのち、午後は数日前に下見しておいたシオカラトンボのポイントへ。

午前中は庭の網室内でいくつか甲虫を撮影したのち、午後は数日前に下見しておいたシオカラトンボのポイントへ。

FASTCAMはAC電源が基本なので、野外での撮影は発電機が必要です。

といっても自分はまだ発電機を持っていないので、車のシガーソケットからインバーター経由でAC電源をとります。そのため車から遠く離れることができません。

本体だけで7kgもありますから、手持ちは無理だし、三脚も重量級なものでないと支えきれず、あまり大胆な動きはできません。

シオカラトンボやオオシオカラトンボの産卵シーンを狙っているのですが、この体勢ではやっぱりキツイです。

それでもシオカラトンボの連結飛翔の撮影に成功しました。運がよかったです。

PhotronのHPでは、現在「夏休み企画!フォトロン流夏休みの自由研究 ~ハイスピードカメラ 生き物ランド~」を公開中です。

昆虫編は、私の方で撮影したサンプル動画になっています。

ぜひご覧下さい!

本日より約一週間、高速度ハイスピードカメラでの撮影に入ります。

本日より約一週間、高速度ハイスピードカメラでの撮影に入ります。

当初の予定より3日遅れてのスタートとなり、保管中の虫たちが心配でしたが、タマムシやノコギリクワガタといった、今回ぜひ撮影したいと思っていた連中が早速元気にカメラの前で飛んでくれて、ホッと一安心。

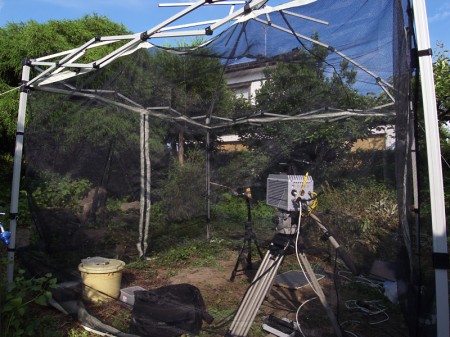

今回の撮影を前に、お庭に簡易網室を設営しました。

2.5m四方のワンタッチテントに専用の虫除けネットを取り付けています。

天幕は取り外して使っていますが強度に問題はなく、なかなかいい具合。

これでモデルの虫たちが逃げる心配することなく、撮影に集中できます。

庭に突如現れた奇妙な物体、道行く人の目にあまり気にならないといいのですが・・・

庭に突如現れた奇妙な物体、道行く人の目にあまり気にならないといいのですが・・・

早速行動に出たのは近所のネコたちです。

ファスナーを閉めておいたら一匹中に入ってしまい、閉じ込められたと思ったのか大暴れ。

届いたその日に網を一部破壊されてしまいました。

通常はファスナーを開いておくことにしました。

テレビ番組より

明日からの5日間は昆虫好きには必見です。

特にファーブル昆虫記の再放送は個人的にも嬉しい!

BDに録画するチャンスを待ってました。

BSアーカイブス 「昆虫の世界」

BSプレミアム(BS103)

8月1日(月)午前9:30~11:11 「世界最大のカブトムシ・ヘラクレスを追う」

8月2日(火)午前9:30~11:30 日本人カメラマン野生に挑む「マレーシア巨大昆虫の世界 密林に幻の黄金クワガタを追う」

8月3日(水)午前9:30~11:10 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(1)スカラベとシデムシ」

8月4日(木)午前9:30~11:09 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(2)カリバチとヤママユ」

8月5日(金)午前9:30~11:09 ファーブル昆虫記「南仏・愛(いと)しき小宇宙(3)セミとサソリ」

先日柏崎より採集してきたタマムシを撮影しました。

先日柏崎より採集してきたタマムシを撮影しました。

この日、庭に簡易網室を設営して、逃げられる心配することなく撮影することが可能になりました。

タマムシは日なたに出すと本当によく飛びます。

自然光のもとで安心して撮影するためには網室は非常に重宝します。

ほかの虫の撮影にもいいし、もっと早く導入すればよかったと思います。

ところでタマムシですが、エノキの葉をよく食べてくれて、ケースの底は小さな糞がいっぱいです。

ところでタマムシですが、エノキの葉をよく食べてくれて、ケースの底は小さな糞がいっぱいです。

驚いたのは、タマムシの脚がプラスチックケースの壁によくつくこと。タマムシ自身も歩くのに苦労するくらい、附節の細かい毛が壁面をとらえます。

プラスチックが細かい傷がいっぱいで曇っているくらいがいいようです。

脚に怪我されては、飛び方にも支障が出てきます。

格好良く飛んでもらわなければならないので色々気を使います。

今さらではありますが、山形にもこんな樹液の虫が豊富な光景があったんですねえ。子供の頃から夢見ていた光景を、ようやく目にすることができました。

今さらではありますが、山形にもこんな樹液の虫が豊富な光景があったんですねえ。子供の頃から夢見ていた光景を、ようやく目にすることができました。

もちろん、条件さえそろえば日本全国どこだって絵に描いたような昆虫酒場ができるはずです。たぶん自然状態では難しい事で、やはり人の手によって手入れされた林であることが重要そうです。

この場所は、昨年から時々訪れていた場所でした。永幡さんに教えてもらったときには、「うわっ、そこですかあ」などと負け惜しみのような声をもらしてしまいました。

でも、本当に悔しかったのは、時期が一月遅かったこと。

そうでなかったら、羽化したてのオオムラサキを思う存分に撮影できたはず。。。

7月末で連載を終了した山形新聞の「やまがた昆虫図鑑」の最後を締めくくったオオムラサキも満足のいく画像にできたかも知れないなあ。

まあ、これはもう来年です。・・・来年に期待しましょう。写真もビデオもたくさん狙います。

とにかく多いのがカナブン。アオカナブンは一匹のみでクロカナブンも少なかったです。

オオスズメバチ相手にはまるで勝ち目がないカナブンも、コガタスズメバチとは同レベルのようです。

執ような攻撃に耐えて樹液をなめ続けております。

昼間っからカブトムシ・・・というより、昨晩からの居残り組でしょうか。

右のオオムラサキ、またしても画面中央にとらえられませんでした!!

昨年の夏に見つけた貯木場。ちょうど大好きなルリボシカミキリのシーズンで、まとまった数を見ることができて大喜びしました。

昨年の夏に見つけた貯木場。ちょうど大好きなルリボシカミキリのシーズンで、まとまった数を見ることができて大喜びしました。

今年は新たな薪が増え、ルリボシカミキリも10匹ほど見ることができました。

ここの持ち主にご挨拶したいところなのですが、いつも誰もいませんし、もちろん所有者を示す看板があるわけでもなく、いまだその機会がありません。

怪しいヤツめ、ここで何をしとる・・・と怒られるのも、ご挨拶のきっかけになるので、全然嬉しいんですけど。。。

さてルリボシカミキリ、貯木場に集まるのは産卵のためです。

さてルリボシカミキリ、貯木場に集まるのは産卵のためです。

雌は産卵に適した薪を探し、雄は雌を求めて歩き回ります。

雌は雄より一回り大きく、随分貫禄があります。

まるでその気のない雌に懸命にしがみつこうとしている雄は何とも滑稽で、ますます小さく感じました。

いやいや、彼も必死なわけですから、そんな事言っちゃいけません。

タマムシを実はいくつかモデルさんに連れ帰ろうと企んでいたワタクシ。

このまま手ぶらでは帰れないと、柏崎に残り、25日は朝から動くことにしました。

午前中はしばらく天気が悪く、これじゃタマムシも動かないと少々くさっていたのですが、たくさんのハチの羽音が耳に入ってきて急きょ別モードに切り換えです。

羽音は公園の砂場から聞こえてきました。あまり遊ぶ子供もいないらしく草ぼうぼうな砂場。

そこに群れていたのがハナダカバチです。

実は私はハナダカバチとまともに向き合った経験がありません。

実は私はハナダカバチとまともに向き合った経験がありません。

でも、昆虫の映像を子供の頃からテレビで見まくっていた私は、すぐにそうとわかりました。

なるほどこれか、これがハナダカバチか・・・

山形でも単体なら写真に撮ったことはあります。でも、ここで見るようなコロニーができていたわけじゃありません。今日見るこれこそ、ハナダカバチと思いました。

たくさんブンブン飛んでいるのは、ほとんど雄のようで、たまに獲物を運んで帰ってくる雌に、わっと近づいて行くのが見られました。

なので、広く見ていると獲物を持った雌が来たことが、そんな動きからもわかります。

ただし、獲物を運ぶ込むのが実に早い!早いヤツは、ハキリバチのようにすっと入っていきます。

仕方がないので巣穴に入る前にちょいと脅かし時間稼ぎをする作戦に出ましたが、間に合わない事の方が多かったです。

獲物は、オオハナアブ、キンバエ、それとヤマトアブらしき大きなアブをかかえてくるのも何度か見ました。

まずビデオを撮影することにしたため、写真は少なめ。

後で確認したら、こんなに少なかったかと焦ってしまいました。

タマムシを採集する目的を果たし、山形に帰る時間も考えなければならないので仕方がありませんでした。。。

庄内とはだいぶ違って、柏崎には見るものがたくさんあります。

以前より色々ご縁のある土地ですが、これからもお世話になります!

動画追加 8月31日

前日から、田中博さんの写真展オープニングに合わせて、柏崎へ。

24日は午後から田中さん、海野さんの講演会があり、午前中は、海野さんと新潟の中矢さんと3人でタマムシ探しに歩きまわりました。

山形では大珍品なタマムシですが、ここでは割と普通に見られるとのこと。

季節もいいはずで、博物館の佐藤さんにアドバイスをいただきながら、いかにもいそうなサクラ、エノキの大木を見てまわりました。

最初は曇りがちでしたが、そのうち日差しが強くなって汗ばんできました。

でも、人が暑さで参っちゃうくらいな天気の方が、タマムシ探しには好都合です。

我々の期待も高まってきたところで、ようやく1匹目を確認。

その後、何カ所かでサクラやエノキの梢を飛ぶタマムシを見ることができました。

夏に機械いじりしている場合ではないと思いながら、室内にこもって、アルミ板を切ったり、ねじ穴を開けたり、ハンダ付けしたりの作業をしておりました。

夏に機械いじりしている場合ではないと思いながら、室内にこもって、アルミ板を切ったり、ねじ穴を開けたり、ハンダ付けしたりの作業をしておりました。

高速度ビデオ映像の撮影をしながら、ずっと気になっていたのは、しばらく足踏み状態が続いている高速ストロボによる瞬間撮影。

これこそ自分にとっては急務なのですが、そのためには準備が必要でした。

ようやく目標の形が整って、撮影できそうな体勢が整ったところです。

センサーを働かせて自動シャッターを作動させるまでは、3年前でもできていましたが、1枚撮影して次の撮影に移るのがとても大変でした。

改良点は、撮影セットのシステム化です。センサー、ストロボの支持具を私なりの経験から作ってみました。

こんなことが、結構重要なことと思っています。

だいぶトリミングしないと使えない画像が多いのですが、以前より確かに効率が良くなってきたと思います。

上はシロテンハナムグリ、左はセマダラコガネ。

宮城県の津波被害が甚大だった地域への不定期訪問も、4月末よりこれで5回目。

今日も早朝に1時間、(日中は災害ボランティア活動に参加)、夕方2時間少々、生きものたちの様子を見てきました。

4月に最初に訪れた時は、水路沿いのアシの芽吹きに驚きながらも、正直、しばらくは緑の復活は期待できないと思いました。まして生きものたちの復活など、数年かかるのではとも。

とんでもありませんでした。

今回もヒヌマイトトンボを探す過程で、たくましい生きものたちの姿を見ることができました。

まだまだ幼体ですがナガコガネグモがいくつか見られました。

まだまだ幼体ですがナガコガネグモがいくつか見られました。

コガネグモがいてもよさそうですが、こちらは一匹も見ませんでした。

前者は卵のうで越冬ですが、後者は幼体で越冬です。

その差が出たのでしょうか。

他所から移動してきたことも考えられます。

クモはごく小さな幼体の頃、まるで凧のように糸を風に乗せ、長距離を飛ぶことができます。もしかしたら、津波の被害のなかった土地から移動してきたものかも知れません。

カマキリは2週間でだいぶ大きくなっていました。

アシ原の下にたまったヘドロのあたりには、おびただしい数の小さなハエがいますし、アシに着くアブラムシも相変わらずスゴイ!

最近は、イナゴやササキリの幼虫も増えてきたようです。

食べるものにはまったく困らないでしょう。

先日幼虫を撮影したヒメギスは、すでに成虫が鳴き始めています。

姿は見せませんでしたが、鳴き声で存在がわかるのでありがたいです。

間もなく、ササキリのなかまも加わるでしょう。

終齢幼虫と思われる、翅芽の大きく成長した幼虫が数多く見られました。

すぐに葉裏にまわりこんで隠れてしまうので、うまく写真に残せませんでしたが

1枚だけ。。。

テントウムシは相変わらずのすごい数。クサカゲロウやヒラタアブの幼虫も同様です。

捕食者が増えて、少しアブラムシの勢いが減ったようにも感じました。

それにしても、緑が増えてきました。

思いがけず元気な姿を見せてくれる小さな植物たちに、野生種・園芸種 関係なく、感激しました。

永幡さんがすでに同じ宮城県でヒヌマイトトンボの生存を確認していて、私も4月より通っているこの地でぜひ確認したいと思っています。

しかし、結果を言えば今回も出会いは無しでした。

朝に1時間、午後から2時間探し続けましたが、残念な結果に終わりました。

風は少なく、天気もよく、コンディションは上々です。一匹でも確認できればと思ったのですが、力及ばず・・・。

永幡さんの発見もありましたので、私はこの場でも生き残っていたものがいたと強く信じています。何しろ広いアシ原ですから、当然見落としはありますから。

そんななかで意外な生き残りを多数発見しておりました。それが表題のアオイトトンボです。

例によって、たっぷりのアブラムシと格闘しながらアシ原をかき分けていくと、アオイトトンボが次々に飛び立つポイントがありました。

例によって、たっぷりのアブラムシと格闘しながらアシ原をかき分けていくと、アオイトトンボが次々に飛び立つポイントがありました。

最初はもちろん、アオイトトンボが生き残っていたことに感激しましたが、たびたびの登場に、なんだまたアオイトトンボかと失望の対象となってしまったのはおかしな事でした。

鮮やかな緑の輝きは、津波のヘドロにまみれた土地に生まれたことを全く感じさせません。

普通種でありますが、大変美しいトンボです。 華奢なトンボに見えるかも知れませんが、正真正銘、あの恐ろしい津波の襲来を耐えて生き残った、ものすごいタフな連中です。

こんな風に書きますと、そうじゃないんじゃないか、津波の害のないところで羽化して飛んできたんじゃないのか、とおっしゃる方もいるでしょう。

こんな風に書きますと、そうじゃないんじゃないか、津波の害のないところで羽化して飛んできたんじゃないのか、とおっしゃる方もいるでしょう。

私も最初はそう思いました。

あまりに数が多すぎたからです。

アオイトトンボは池や水たまりに育つもの。

無事な水たまりがあったとしたら、それは津波の被害のなかった、さらに1km以上海から離れたところに違いないと思いました。

しかし、歩きまわっているうちに、すぐ近くで驚くべき水たまりに出くわします。

まさか、まさか、こんなハス池がこの土地に復活しているとは・・・。

そして、そのハスの茎に、アオイトトンボのものらしきヤゴの抜け殻を複数発見。

ここから発生したものなのでしょう!

ハスもアオイトトンボも津波に打ち勝ったのです!

!!・・・抜け殻はオツネントンボなのかな?

カブトムシを探そうと思えば、さほど苦労することはありません。

初めての土地では多少の苦労があるものですが、次第にカブトムシなんてどこにでもいるだろう的、余裕が出てきます。

でも、庄内では最初から苦労はありませんでした。

クヌギはなく、手入れされた雑木林も少ないので、川原のヤナギに注目したところ、すぐに相当な数に出あうことになりました。

今年もそろそろシーズンに入っております。

この日見つけたカブトは、日中から樹液に3匹もかたまっていました。

雌が一匹、雄が二匹。

大きな雄は雌を大事にかかえて仲良さそうにしている所に、小さな一匹が邪魔に入ろうとしています。

全然勝負にならない戦いを、何度も何度も挑んでおりました。

ノコギリクワガタの立派な雄もおりました。

右前脚の附節から先が無くなっているのは、激しい闘いの結果でしょう。