コナラの幹に産みつけられたクリオオアブラムシの卵。よく見ると黒光りする卵の中に異質な部分が・・・

もう既に枝先に向かって分散が始まっています。

以上、山形市にて

山形に寄ったのは、仙台からの戻り途中に、念のためナナホシテントウをチェックしたためです。短い時間なこともあり、結局一匹も見つかりませんでした。馬見ヶ崎川の河川敷です。

ちなみに山形市では中学〜高校の頃にかなり熱心にチョウを撮影して回りました。そのとき、早春にナナホシテントウを全く見た記憶がありません。

ナナホシテントウを見るのは、いつもずっと春が進んでからでした。場所はまちまちです。これは今の鶴岡でも同じです。

結局、私の虫の眼レンズは最初にオウレンの花を撮った頃に戻りました。周辺減光がひどく、なんとかしようとテレコンを入れたり拡大系の倍率を調整したり色々試しておりましたが、結局は最初のセッティングがもっとも画質がよかったのです。

その過程で、Lightroomでのビネット補正が素晴らしい事に気づき、周辺減光の問題はソフト処理で行くことにしました。今度こそ、私の2018Ver.虫の眼レンズの完成です。

ちなみに、Lightroomでは毎度強めのアンシャープマスクを適用しています。適用量は100、半径2.6、ほかはデフォルトのままです。

ナナホシテントウを求めて再び宮城県に向かいましたが、先日の賑わいはどこに行ったのか、一匹も見つからず、完全に空振りに終わりました。困ったなあ。。。

途中、虫の眼レンズでの撮影をしながら手応えを感じて喜びつつ、肝心の目的がままならず不安も募りました。

以下、芽吹きと開花の始まったばかりのヤナギに来ていた虫たち。宮城県川崎町にて

RICOHのGX200というカメラが大のお気に入りでした。

センサーサイズは1/1.7インチ。35mm換算24mmレンズの画角で1cmまで寄れるワイドマクロ。そしてストロボはマニュアル発光できて、光量も細かく調整可能、レンズシャッターだからストロボは全速同調。ワイドの昆虫写真は全部このタイプのコンデジで決まり!と思ったものの、その後10年近く、替わりになるカメラに出会えないままです。GX200はあちこちガタが来て困っていました。次に惚れ込んだのがSONYのRX100Ⅳですが、なぜストロボはオートだけなのか!せっかくタイムラグが少ないのに、とっても残念なカメラです。

ところが、今日、気づきました。研究中の虫の眼レンズの作る画像が、ずっと求めてきたGX200の画像によく似ていることに。GH4もGH5も、全速同調ではありませんが、外部ストロボなら1/400秒までミラー切れなしに使えます。もうこれでいいかも♪

今日は庭のツバキに今年はじめてニホンミツバチが訪れたので、テスト撮影してみました。

野外での飛翔写真も結構行けそうです!

虫の眼だから画質はイマイチなのですが、結構、善戦していると思います。私は今日の成果に非常に満足しています。

最近、虫の眼レンズに加えたテレコンがなかなか効果的です。

現在のシステムは、一番先頭のワイドレンズはGoProHero3から外したもの、拡大系は古いZuikoマクロ20mmと変わりはないのですが、後ろにフォーサーズ用の1.4倍テレコンを加えました。画面周辺の像の流れ対策に加えましたが、全体のバランスが上がった感じがします。カメラはマイクロフォーサーズでパナソニックGH4またはGH5です。

雨はやんだものの曇り空の寒い日でしたが、何かテスト撮影しなくてはいられませんでした。まずは一週間前につぼみを撮影したマンサク(マルバマンサク)。もう花が咲き始めていました。

なかなかいい感じです。続いてハンノキ林で見つけた小さな卵

ペットボトルの中に入っているのは秋に確保したナミテントウ。最初に飛翔撮影のモデルさんになってもらいましたが、ずっと屋内の寒いところに置いて越冬させています。ほぼ放ったらかしですが、時々は水をあげないと、乾燥しすぎて死んでしまいます。

ペットボトルの中で歩き出したテントウムシに、虫の眼レンズを向けてみました。前日に加えた工夫が効果的なようで、前ほど像の流れや収差が気になりません。

室内でのテストは手応えを感じても、野外で実践すると全然ダメということが続きましたが、さて今回はどうでしょう?

雪どけが進んだ南斜面には、つくしが出始めていました。といっても、まだ穂先が全く露出してない状態で、つくしらしい姿になるのは、まだ先と思います。おそらく数日前まで雪の下だった場所で、雪の下で今か今かと春を待っていたのでしょう。外に出たはいいけれど、吹きっさらしで寒い思いをしているかもしれません。

晴れましたが、最高気温は5℃以下の寒い一日でした。

カメラはGH5ですので、そのまま動画テスト。白い排泄物を出したり、何か虫をくわえて歩き回る様子が撮れました。オリジナルはややあまい画質ですが、編集でシャープをかけたらいい感じになりました。

今日の鶴岡の最高気温は16.4℃。もちろん、今年に入ってここまで気温が上がったのは初めてのことです。

いち早く雪どけの進んだ場所では、確実に春が進んでいます。ついに花を見つけました!

ようやく私の虫の眼のシステムも満足のいく画質が得られるようになってきました。拡大系は古いZUIKOマクロ20mm、そしてボードレンズはGoPro Hero3から外したものを使っています。本日は虫の眼レンズのテスト。こればかりで撮影してきました。

ブログにアップしてみて、周辺光量の低下がすごく気になります。もうちょっとだけブラッシュアップが必要です。

4K動画に対応した虫の眼レンズを模索中です。

昨年の今頃は魚露目で行こうと思っていましたが、いざ撮影してみると、魚露目8号のいいところを引き出すのが自分には無理なようです。どうも相性が悪い。ではボードレンズを使った虫の眼をと思ったものの、そちらもイマイチな絵しか作れずでした。でも、今年は1cmクラスの小さな昆虫をワイドマクロ的な絵で撮影することが決まっています。なので、ちょっと本気を出して手持ちの機材で色々探っていったところ、前より少しマシな感じになってきました。

ボードレンズは使わなくなったGoPro(Hero3?)。拡大系はBORG36EDに顕微鏡用対物レンズ10倍の組み合わせです。

▲クモガタガガンボの雌。雪の上でも元気に歩き回る1cmほどの小さな昆虫です。

▲雪の上のカワゲラの一種。体長は1cmほどです。

GoProのレンズは焦点距離何ミリでしょうか。画角は90度に満たず、あまりワイドではありませんが、G1.9という、一時虫の眼用の定番となったレンズを使うより高画質なことがわかりました。ちなみにG1.9は13mm系のボードレンズ。対してGoProのは12mm系のボードレンズです。4K動画を撮影することも見据えて、マイクロフォーサーズ用に組んでみました。

この画質どうでしょう。あまりキレイじゃないのは、もちろんわかっています。でも、このタイプの虫の眼レンズにしては、なかなかよくできていると思うんです。ポイントは、雪の上の黒い虫を撮影していても色収差があまり気にならないところ。でも、背景のボケたところでは、緑のフリンジが気になります。

GoProやSONYのアクションカムに絞りがついてフォーカス調整ができるようになったら、それとフラッシュが使えるようになったら、本当に素晴らしいハイレゾな虫の眼レンズの世界が拓けると思うのですが・・・

▲アップにしすぎて、さらにワイド感がなくなりましたが、これも同じシステムを使って撮影しています。

あけましておめでとうございます。平成なんと30年です。西暦2018年なんて遠い未来だったはずなのに・・・。ぼうっとしていても時は流れて行きます。つくづく日々の積み重ねが大事と思います。今年もがんばります!

さて、今年一発目は昨年暮れに入手した世界最速のストロボVela Oneを使った昆虫の飛翔写真をアップします。庭で越冬中のツマグロオオヨコバイを室内に持ち込んで撮影しました。

▲閃光時間は1/200,000秒、言いかえると5μs(マイクロセカンド)です。これまでもツマグロオオヨコバイのジャンプは何度か撮影してきましたが、キセノン管のストロボは最速1/20,000秒=50μs前後で、完全に止めることはできませんでした。5μsでは、このサイズで撮影しても動体ブレは確認できません。期待通りです!

Vela OneのLEDを使った高速閃光は5μsが最長で最短はなんと500ns(ナノセカンド)。もちろん、最速500nsの世界を早く見てみたいものですが、今はまだそれどころではありません。

現在、GH5で撮影しています。ISO3200ではノイズが目立ってくるので、なるべくISO1600までに抑えたいところですが、Vela Oneを被写体まで20cmくらいに接近させても光量最大&ISO1600でF5.6がやっと。当初の予想をはるかに超えた微弱な光でディフューザーをはさむ余裕もありません。超高速ストロボがとらえた世界を細部まで楽しみたいところですが、今のままではノイズに埋もれてしまいそうです。ブログのサイズではOKに見えますが大伸ばしには厳しいです。

まだまだ!

鶴岡に戻って早速Vela Oneとご対面。WEBで見る印象と全く変わりません。ちょっと好みに合わないボティ背面の紫色がそのままなのは、残念かな

▲Yongnuoのクリップオンと並べてみます。やっぱり大きい!

それなのに、Vela Oneの最大光量が、Yongnuoの最小光量1/128よりずっと弱いのには笑ってしまいました。やっぱりこんなだったか。。。想像以上に弱かったと言っておきましょう。

▲コメット用のシンクロコードが使えました! コメットのコードはストロボ側がMONO標準プラグ。標準→3.5mmの変換プラグを入れて、それだけでOKです。上下逆になっていますが、この写真でいうと中央のつまみが閃光時間の設定で、右のつまみがマルチフラッシュの発光数の設定です。通常撮影では「1」に合わせます。そして、左のつまみがマルチフラッシュの発光間隔の長さを設定します。最小が1μs(マイクロセカンド)で最大が250μs。最大間隔でも短すぎると、まもなく気づくことになります。。。

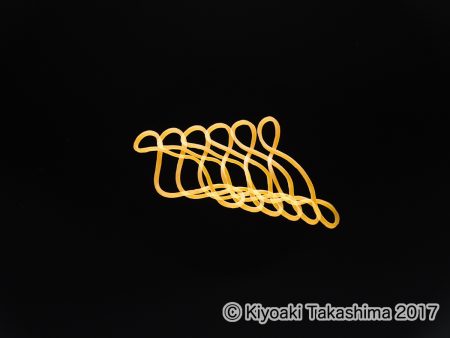

まずは輪ゴム鉄砲で試写しました。画面左から右方向に飛ばしています。

▲トリミングなしです。撮影倍率は1/4倍くらいでしょうか。1/20,000秒なら確実にブレるところですが、1/200,000=5μsでは全くブレが見えません。素晴らしい!予想以上に光量が弱いので苦労するのは必至ですが、やりがいがありそうです。

単発では面白くないので、マルチフラッシュを試してみましたが、ここで発光間隔があまりに短いことを思い知らされました。

▲閃光時間5μsで発光間隔は最長の250μsです。それでも高速で飛んでいく輪ゴムが重なってしまいます。確かにスペックはすごいのですが、すごすぎて逆に不便です。マルチフラッシュはYougnuoのストロボの方が断然使いやすいでしょう。

▲上と同じ設定です。なんだかよくわかりませんが、妙なものが撮れました。

▲これはアクシデントなカットです。ピンセットでネジを強くつかみすぎた結果、弾けて飛んでしまった瞬間です。結構な速度と思いますが、バッチリ止まりました。さて、世界最速の閃光時間が手に入りましたが、作品作りにどう活かしていくかは、使う者の腕次第ですね。

19日に注文して、昨日25日には一度配達があったようです。UPS通常便でしたが速いですね!

残念ながら、自分は28日まで鶴岡を離れていて、29日の朝までおあずけ。今日、家族に受け取ってもらう予定です。

Vela Oneという名前から、ふと、Vela2の登場もあるのではと想像してしまいました。発売から2年が経ち、順調に進めば後継機種が出てもよさそうです。あのLEDの配列はあまり効率がいいと思えませんし、色々と改良点はあるんじゃないでしょうか・・・。

自分はこの新しい技術にとても期待していますし、すごく応援したい。まずはその実力を試すのを、とっても楽しみにしています。