庭にアリの種類が少なく、よく目立っているのは小型のトビイロシワアリです。

数日前から、せっせと土を運びだす姿を見るようになりました。

トビイロシワアリは体長3mmほどの小さなアリ。

ドアップで撮影しようと試みますが、ピントが浅すぎて、成功率が低いです。

こんなピントの浅い写真を撮っていてもしょうがないか、という気もしてきますが、そのうち面白い世界が開けてくるんじゃないか?そんな期待が消えません。なにより、フィルムの時代には絶対こんな贅沢な撮影はできませんでした。

庭にアリの種類が少なく、よく目立っているのは小型のトビイロシワアリです。

数日前から、せっせと土を運びだす姿を見るようになりました。

トビイロシワアリは体長3mmほどの小さなアリ。

ドアップで撮影しようと試みますが、ピントが浅すぎて、成功率が低いです。

こんなピントの浅い写真を撮っていてもしょうがないか、という気もしてきますが、そのうち面白い世界が開けてくるんじゃないか?そんな期待が消えません。なにより、フィルムの時代には絶対こんな贅沢な撮影はできませんでした。

植木鉢の片付けをやっていたら、土の中から何か出てきました。

お腹の先に、こんなハサミを持っていて、大きさは1cmほど。最初はハサミムシの幼虫かと思ったのですが、くねくねした動きが何だか違う?土くれの隙間に潜っていくのを、間違って潰したりしないように、そっと外に出してみたらハサミコムシでした!

九大のデータベースでハサミコムシを調べると、本州には4種いるようです。できればただの「ハサミコムシ」だといいのですが、何にしても、こんな変わったヤツが庭にいてくれたのが嬉しかったです。

E-PL1の動画機能で、紫外線映像を撮影してみました。後半は、Finalcut ProⅩの「バランスカラー」で自動色補正した映像になっています。

この自動補正、すごく優れているのか、(紫外線フィルターを通した割に)とっても自然な色合いになっています。

この日はフキノトウしか撮影していませんでしたが、ナノハナでテストしたらどんな絵になるのでしょう。

そして、この色補正は写真にも応用できるものでしょうか?

ちょっと意外な展開になってきました。

あれやらなくちゃ、これもやらなくちゃ・・・色々あるのに保留したまま、Sさんに誘われるまま春の山に出かけてしまいました。今年は春の進みがかなり遅くなっているはずでしたが、意外なくらいに春の花はほとんど咲きそろっているし、谷閒にはスギタニルリシジミを数匹見ることができました。

手前に見えるピンクはもちろんカタクリの花。

スギタニはカタクリの蜜が大好物のようです。

花のへりにとまると、滑りやすい足場もなんのその、花の中心に向かってゆっくり歩いて行きました

Sさんには本当に感謝。

自分1人では、こんな素敵なシーンに出あうことはなかったでしょう。

そして、Sさんの予感は大当たり。

「いっつも、こんな時間このあたりで最初の1匹見るなやの」なんて言った直後に、ふわ〜っと1匹やってくるじゃないですか!ホントの証拠写真にしか撮れませんでしたが、今年はじめてみるギフチョウです。

ヤマネコノメソウの小さな花に、小さな虫が蜜をなめていました。

ユスリカの一種です。はて、ユスリカが吸蜜とは、今まで見たことがあったでしょうか。

小さな虫ゆえ、気にしたことがなかっただけと思います。細かくふるえるような動きで、花に顔を突っ込んでいました。

すぐ近くにはトビイロケアリ

蜜をなめようとすると、顔におしべがあたるようになっているのでしょうか。授粉の担い手としても働いているようです。

近くにいた小さなハエ

一瞬、オオメカメムシかと思いましたが、よく見たらハエの一種でした。種名はわかりません。奇妙な形に翅が曲がっていて、とても変わっています。蜜をなめるわけでもなく、何か狙っているかのような姿勢。ちょっとつり上がったような複眼。もしかしたら捕食性のハエなのかもしれません。

晴れたものの、気温はそれほど上がらず、活動している虫はわずかでした。

見つけた場所は鮭川村。

夏にウラナミアカシジミをたくさん見た場所ですから、この卵はアカシジミではなく、ウラナミアカシジミの可能性も高いです。両種の卵の区別点がわかりません。。。

15枚の画像から深度合成。

前日からの猛烈な風によって落ちた枝が道ばたに散乱していて、そこから見つけました。

普段届かない高所の卵を見つけるなら、今がチャンスでしょう。

顔のアップ

ティッシュに含ませた水を飲んでいるところを撮影。

前脚

脚を縮めて死んだふりしているところを撮影。細かい毛束のようなものに注目しましたが、このサイズでは残念ながらガラスを歩ける仕組みを見ることができません。

前翅の表面

あんなにツルツルして見えるナナホシテントウの表面も、アップすると細かいボコボコや穴のようなものが見えます。

そこは毎年春一番にチョウを見るポイント。

日なたで風があまり吹かない場所で、いかにも暖かそうなところです。

3匹ほどでテリトリー争いをしているテングチョウが、まず元気な姿を見せてくれました。

コンパクトで可愛いチョウです。

そしてスジボソヤマキチョウ。地面におりるとパタッと横倒しになり、そのまま日光浴します。

お昼近くになると数が増えてきて、3匹が追いかけっこしているなんて珍しい状況もありました。

先週末に開通した高速道路を使って、温海方面に向かってみました。

水沢のインターから大岩川までは20分ほどです。

期待したほどの時間短縮とはなりませんが、無料区間なので使わない手はないでしょう。

大岩川を出てすぐの交差点は、4方向一時停止で非常に危険です。ご注意下さい。

以上、地元向けの情報でした。。

さて、ついに最高気温10℃オーバー!今年初だと思います。

久しぶりに感じる土や何かの匂いが強烈なくらいです。春が来たんですねえ・・・今年は本当に遠かったけど。

田んぼの土手を歩いていましたら、ミツバチの羽音がかすかに聞こえてきました。

みると1匹のミツバチが5個ほど固まって咲くフキノトウを物色中です。

久しぶりのエモノに焦ってしまったのか、下手に近づいて逃げられてしまいましたが、すぐに別の羽音が聞こえてきました。

ハチはどうやら1〜2匹ずつ入れ替わりでやってくるようです。膝やおしりがぬれてしまうけど、座り込んでしばらく狙ってみることにしました。

来るのはセイヨウミツバチばかりでした。

ハチにはやっぱりリコーが撮りやすいです。

ストロボ全速同調が効いています。一眼デジカメではこうは行きません。

鶴岡に戻り、赤川のヤナギをみると、そこにもミツバチ!

こちらはニホンミツバチばかりでした。

酒田でイチゴのハウス栽培をされている方を訪ねました。

目的はイチゴではなく、ハウスで飼われているミツバチの方でしたが、撮影のチャンスはものすごく短く、かなり厳しかったです。ミツバチの何を撮ったかはナイショですが、だいたいの目的は果たすことができました。ありがとうございました!

酒田は冬イチゴより夏・秋出荷のものに力を入れているそうで、5月ころから出荷が始まるとのこと。

ちょうど花が咲いているところにお邪魔することができました。

子房がちょっと膨らんでイチゴっぽくなっている?

ミツバチの「写真」はあまり撮る時間がありませんでした。まともに撮れていたのはこの1枚くらい。

ハウスの中といっても、日がかげるとハチたちは巣箱に帰って休んでしまうことを、この日はじめて知りました。

仙台市郊外で見つけたクヌギカメムシの卵。

山形県ではクヌギが非常に少なく、クヌギがあればどこでもいるように思われたクヌギカメムシも滅多に見ません。

こんな卵塊を見るのは久しぶり!しかも普通にそこら中にべたべたついています。

・・・実は1月に伊丹に行ったときも撮影したのですが、やはり近い所で見ると嬉しいものです。

カメムシの卵に何を熱く語るかと思われるでしょう。何だかヌルヌルしてそうで気持ち悪いと思われるでしょうか?

まれにゼリー物質にくるまれていない卵があります。

これを見ると、卵には3本の突起のようなものがついているのがわかります。

通常は、この3本の突起だけがゼリー物質から外に出ています。

先の方は太くなっていて、先端はくぼんでいて、穴があいているようにも見えます。

普通に考えられるのは呼吸のための器官ですが、それ以外に何か秘密が隠されてないでしょうか。

仙台市の広瀬川河川敷に虫さがし。目標のナナホシテントウは1匹だけ見つかりました。

石の裏に卵もありましたから、普通にたくさんいるんだと思います。

雨の降りそうな薄暗い天気だったので、まあ仕方がありませんでした。

あとは気になっていたコブハサミムシを探して気になる石をひっくり返してみましたが、こちらはまるでダメ。

どうも環境が違うようです。唯一の収穫はアオバアリガタハネカクシ1匹でした。

あとで撮った写真を見ながら、つかまえてこれば良かったと思いました。

青く輝く小さな前翅の下に後翅がたたまれる様子はかなり面白いはずです。。。1つ課題に

こいつはちゃんと飛べますが、よく似たエゾアリガタハネカクシというヤツは後翅が退化して飛べないとのこと。

それと、5〜6月によく見る、ちょっと大型のコアリガタハネカクシも飛べないようですので、要注意です。

今日は天気がよく気温も6℃以上にあがったというのに、結局野外に出ることができず、諸々が終わって家に戻った頃には西日が差しはじめておりました。庭の雪もだいぶかさが減りましたが、吹き溜まったあたりはまだ腰の高さくらいまで積もっています。

見ていたら何だか無性に雪かきしたくなってきました。1時間程度では大したことができませんでしたが、いくらか雪解けが進んでくれるでしょう。西の方じゃ最高気温10℃以上の予想がバンバン出ているというのに、こっちはまだ今年になって10℃以上なんて一度もありません。季節の差がどんどん開くばかりに思えて、妙に焦ってきます。一発、どっと暖かくなって一気に雪を消し去ってほしいものです。

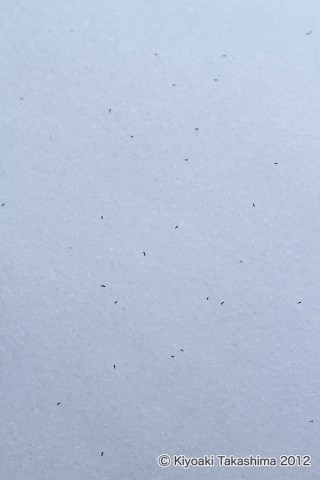

少しだけ春らしいものを見ました。雪の上のトビムシです。大きさは2mmほど。普段は地表付近にいて小さすぎて気がつかない連中ですが、雪の上ではさすがよく見えます。それでも、こうして目でよく確認できるのは、今頃だけでしょう。すごい数がいるものです。

それにしても、気温が上がったからといって、なんでわざわざ雪の層を登ってくるんでしょう。わずかにゴミのようなものがあると集まって食べていますが、地上の方がよっぽどエサは多いでしょうし・・・理由がよくわかりません。

雪に押しつぶされていた庭のヤツデがそろそろ息を吹き返してきました。

伊丹ではヤツデの葉裏に印象的なクロスジホソサジヨコバイを見ましたが、鶴岡では何もいないよな・・・と思いながらも念のためめくってみると、あれ?何かとまっています。クロスジ・・・よりも更に小さなヨコバイ。

ヤマシロヒメヨコバイ。体長3mmほど。

ずっとここで越冬していたものか、今のこの姿からは判別できません。

日中、茶の間に1匹のクサカゲロウが現れました。茶箪笥の裏とか天井付近ででも越冬していたのでしょうか。

ひらひら降りてきて障子の雪見窓にとまりました。

あらためてその正体を調べてみて驚きました。

どうやらこれはヤマトクサカゲロウの越冬型。通常は緑色のヤマトクサカゲロウが、越冬時はこんな風に黄色というか、肌色というか、全く印象の違う姿になっているのだそうです。今までこんなクサカゲロウを何度となく見ていましたが、別種かと思っていました。種類数が多くて同定の難しいクサカゲロウですが、越冬時に色変化があるのはヤマトクサカゲロウだけとのことです。

エノキの根元の落ち葉をめくっていて、変わったカメムシの幼虫を見つけました。

だいぶ前にも、同じエノキの根元で、この幼虫を見つけています>>>こちら

サシガメそれともマキバサシガメ?体形から、肉食のカメムシの幼虫に違いないと思いますが、さて何でしょう?

大きさは5mmほどで細かい所がよく見えません。白い粉がふいたような、または細かい白い毛がはえたような表面の感じが気になります。

倍率を上げればはっきりするかと思ったのですが、ますます謎めいた感じに見えただけでした。

粉でも、毛でもなさそうです。いったいなんでしょう?

ロウ物質をつけているようにも、カビを植えつけているかのようにも見えます。

何枚か撮影して、拡大して正体を見極めようと思ったのですが、やはり見た目だけでは分かりませんでした。

ひとまずケースに落ち葉ごと入れて持ち帰りました。

うまく飼育できるか怪しいものですが、正体を見届けようとするなら、このまま生育を見続けるのが一番なはずですから。

まさか雪がそんなに積もっているとは思わず、宮城県遠征を決行してしまいました。

日中は晴れるというから、きっと見る見るとけるだろうと期待したのですが甘かった!

何しろ一番の目的は地表のナナホシテントウ探しだったりするものですから、これではわざわざ遠出した意味がありません。早々にあきらめて移動。お昼はホッキ丼を食べ、イチゴも買い、ひとまずサブの目標だけは達成しました。。。

それでも収穫ゼロもいやだなと、ふと寄った公園。そこでは、雪の上に交尾中のユスリカがいくつもとまっておりました。

一見つまらない虫ですが、私の場合、そうでもありません。子供の頃、今日のように雪の上にたくさんユスリカが出たときに、「これはユキムシだ。これが出るともう春が近いということだ」と、誰か大人に教えてもらった記憶があります。雪虫と呼ばれる虫は様々ですが、その時以来、私にとっては、この一見ツマラナイ小さなユスリカが雪虫です。この「春の使者」というところが嬉しい。

そしてこの時期の大雪もまた、春の名物。

そう、春は近い!

石をひっくりかえしたら、裏側にとっても小さなアリが10匹ほど固まっていました。

肉眼ではよく分からないサイズなので、とりあえずカメラで覗いてみたところ、写真でしか見たことがなかったウロコアリで驚きました。体長2mmくらい。アズマオオズアリの小さい働きアリより、更に小さく、これでは今までもチャンスがあっても見落としていただろうと思います。

頭の形も風変わりですが、大アゴがまたアリらしくないかっこよさ。

トビムシを狩るそうですが、跳躍器で暴れ回る連中を、この大アゴでがっちり摑んで離さないというわけか・・・複眼の位置もかなり変わっていますし、今さらですがファンになりそうです。

今日は、予報通り、朝からよく晴れました!アメダス情報を細かく見ておりましたが、10時台の急激な温度上昇には、嬉しくて涙が出そうになりました。

10:00__1.9℃ 10:10__3.3℃ 10:20__4.5℃ 10:40__5.3℃ 10:50__6.0℃

最終的に最高気温は7℃台止まりだったのですが、やわらかい日差しはまさに春そのもの。

いち早く露出した地面に、久しぶりに動く虫を1匹発見しました!

ハネナガヒシバッタです。

一見すると普通のヒシバッタのようですが、名前の通り、翅がとても長いのが特徴です。

成虫越冬なんですね。気温が下がれば、またどこぞにもぐり込むのでしょう。

私が目の前でウロチョロしていて気になるところでしょうが、久しぶりのお日さまパワーを全身に受けて、あまり動きたく無さそうでした。

すぐ近くに、もう1匹。

ハネナガヒシバッタも体色に個体差があって、様々な環境にそれぞれよくとけ込みます。小さな虫ですし、見つけることができてラッキーでした。座りこんで、じっくり辺りを見たのがよかったようです。

今年は雪が深いです。地表が出ている場所はまだまだ少なく、やっと見つけたエノキの根元で落ち葉をめくってみたものの、越冬昆虫はまるで見つかりません。

そのかわり元気に歩きまわるトビムシの姿がやたら目につきました。

体長2mm以上もあり、トビムシとしては大型です。

このトビムシ、全然飛ぶ様子がありません。

お腹の下の跳躍器があまり発達していないのかも知れません。

そして、頭部に眼らしいものが見えません。

アップにすると頭部中央に横に並ぶ4つの点の様なものが見えますが、これはいったい?