ハクチョウたちは多く移動してしまったようで、田んぼにも少なくなり、寂しくなってきました。

そんな田んぼに、今日めずらしくマガンの一団がおりました。もっと南で越冬していたのが、移動途中で休んでいるのでしょう。車でそっと近づきますが、かなり警戒されて、50mほどにも近づけません。すぐに飛んでしまいます。

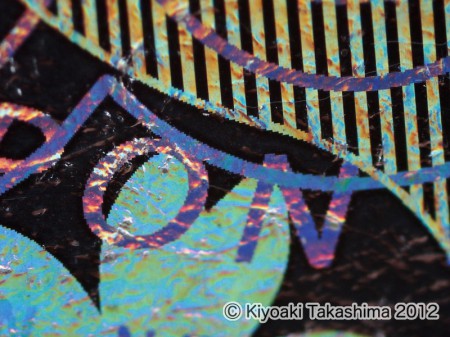

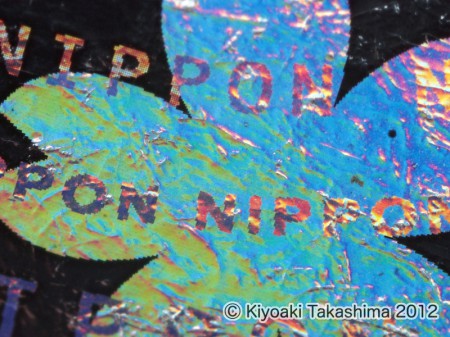

日がかげると相当に暗くなってきましたので、OM-Dの感度を1600にあげてみました↓

おやおや? コントラストが強く、何だか像が荒れている感じがします。

これまでより高感度性能が上がったとはいえ、やっぱり豊かな階調の絵というわけにはいかないのかなあ・・・

ちょっぴり消極的な気持ちになりましたが、いやいや、OM-Dの実力についてはまだまだ探り始めたばかり。

底が見えないうちは、積極的に高感度を試していくつもりです。