鶴岡もいよいよ春。昨年の秋以来ストップしていたアクションカムでのマクロ撮影を再開しました。

▲フキノトウで吸蜜するクロハナアブの一種。そしてヤナギの花にはニホンミツバチ。

カメラをどうセットするか、モニター&コントローラーのiPhoneをどこにどうセットするか、やっぱり現場に出て虫を前にしないとわからないことばかり。どんな状況にも対応できるカタチなんかなくて毎回毎回考えるべきなのか?いや、それじゃ速写性が犠牲になってしまう・・・

カメラがなかなかいい絵を出してくるので悩みがいもあります。アクションカムのスローは結構スゴイです!

-

アクションカムで春の虫を動画撮影

-

ヒバリ

ZOOM H6, Telling Stereo DAT

2016年3月16日 鶴岡市ぐんと気温が上がって一気に春らしくなった日、空に上がらず田んぼの畦でさえずっているヒバリにマイクを向けてみました。

-

オカモトトゲエダシャク

オカモトくんには室内撮影にもつき合ってもらいました。けれどちょっと失敗。あまりに大人しかったので、そっと車に持ち込んで走り出したのですが、10分後には活発に飛びまわってしまいました。まっ暗な車内でどこに潜りこんだか分かりません。翌朝、明るくなってから車から回収して室内に持ち込みました。車の中で騒いだのか翅は少し傷んでしまいました。

明るいLEDライトで撮影しました。これならストロボの光におどろいてビクッとすることもありません。でもAFレンズではないのでフォーカスブラケットが使えず微動装置を使った深度合成ですから、撮影には数分かかります。動かないでねーと祈りながら撮影しました。

触角のアップ。ZUIKO Macro20mmで撮影 -

オカモトトゲエダシャク

ガードレールにとまるオカモトトゲエダシャクを見つけました。道路脇の枝に手をのばそうとガードレールをまたいだら、陰にとまっていました。すごい偶然!今日は鶴岡も10度以上に気温があがりましたが、まだまだ雪は残っています。そんななかで、すでに活動期に入っているんですね。

▲もしかしたら鶴岡で見るのは初めてかも知れません。小諸では海野さんのアトリエで夜の灯りにバンバン来てたっけ (さらに…) -

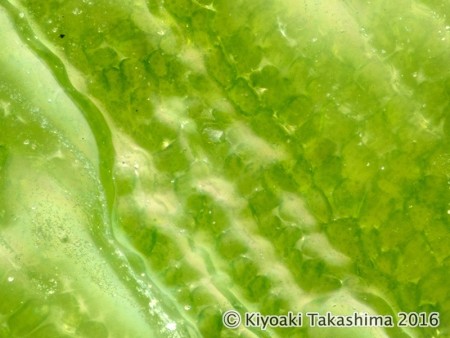

ユリの葉っぱ

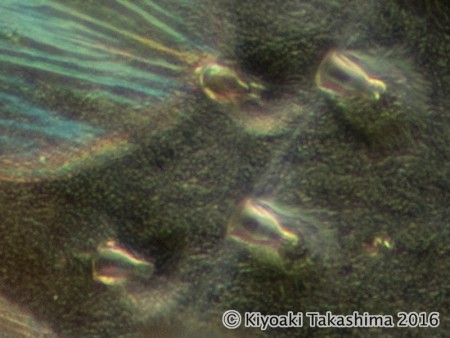

お仏壇に供えたユリの葉っぱが妙につやつやして気になります。これはきっと何かある。。。アップしてみると肉眼とはまた全然違った質感が見えてきました。

▲ZUIKO Macro 38mmで撮影。推定4倍。画面横幅5mm

葉の表面は透明な層で覆われています。これはワックス層?クチクラ層?

中が透けて見えそうです。もうちょっと倍率を上げてみましょう。

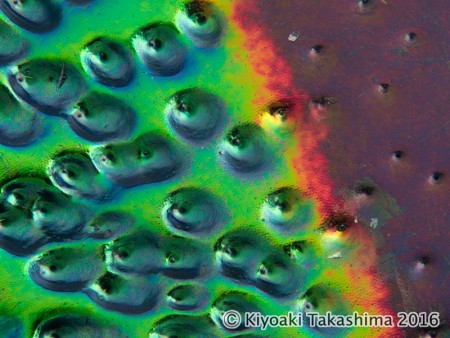

▲ZUIKO Macro 20mmで撮影。推定8倍。画面横幅2.3mm

中にまるい緑のつぶつぶが見えてきました。これはいったい・・・

▲顕微鏡用対物レンズ40倍で撮影。画面横幅は約0.5mm。

葉の表面はかなり透明なのですが、さすがに中がクリアに写るほどでもありません。でも倍率を上げるとそれなりに何か見えてきます。丸い緑色の粒は長さ30〜40マイクロメートルくらいで細胞クラスのサイズ。そして、さらによく見ると、もっと小さな緑色の粒も見えてきます。これこそが葉緑体じゃないかと想像しましたが、さてどうでしょうか? -

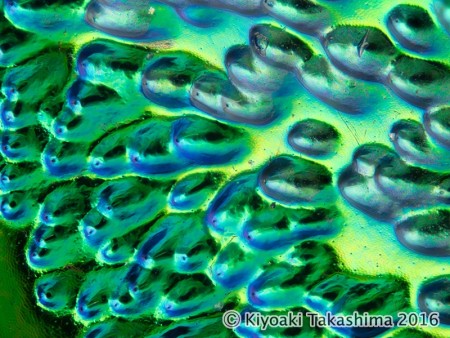

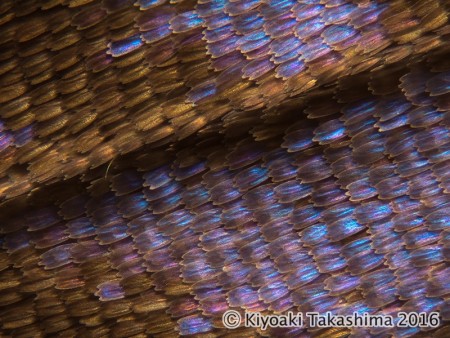

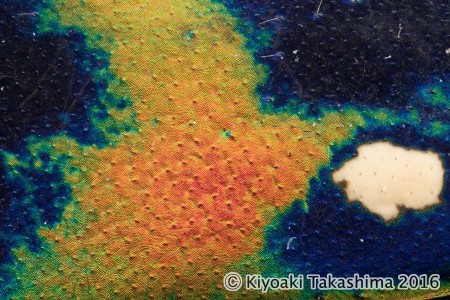

アオオサムシの翅

顕微鏡対物レンズを使う時に限ってのことですが、だんだんOLYMPUSのフォーカスブラケットをあまり使わなくなっています。振動が少なくピッチも細かく、とても便利なのですが、どうも以前の方式のような画質が引き出せません。

一方、以前からの被写体を移動する方式では、マイコンを使って被写体をのせた微動装置を細かいステップで移動しながらカメラのシャッターも制御できるようになりました。今や、100枚でも200枚でも楽に撮影できます。アオオサムシの翅を撮ってみました。

▲顕微鏡用40×対物レンズで撮影。なんとかギリギリ繋がっていると思います。40倍のほうの画質はよく引き出せていると思いますが、どうも10倍の方が周辺の像が流れます。何度かバラして中のレンズを掃除したりしましたが、やっぱりそんな事をしてはNGだったか。。。

-

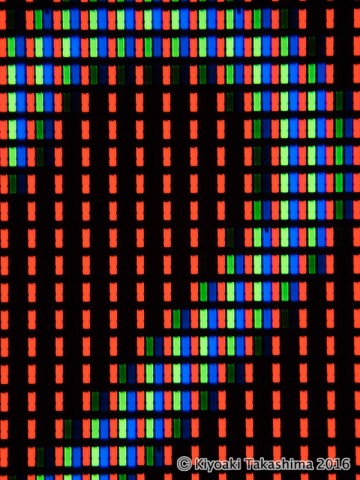

液晶画面

買ってからそろそろ2年になるiPhone5c。もう買い換え時かなあと思って近所のAUショップに聞いてみると、4月に入ったらいつでもOKですとのこと。まだしばらくつき合ってもらいましょう。

そういえば、こんな毎日何度も見ている液晶画面を拡大撮影していません。商品説明とかで見て、どういうものかぼんやりとは分かっているけれど・・・実際に見てみると、なるほどこういうことなのかと面白かったです。ちょっとルーペで見るだけでも、十分楽しめますね。

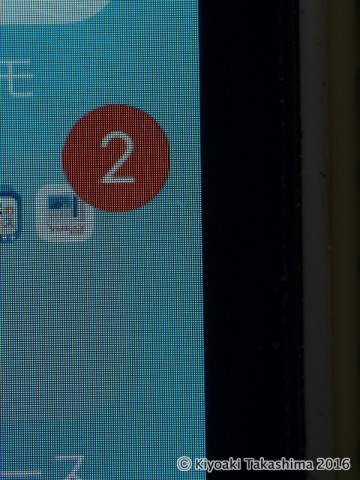

▲顕微鏡用10×対物レンズで撮影。赤い〇の中に白で数字の2の部分アップです。

赤いところは赤いLEDだけが点いていて、白いところは赤緑青のLEDが全部フルに光っています。これでなんで白く見えるのか、やっぱり不思議です。

▲マクロ60mmの最短、等倍で撮影したサイズがこれ。

ちとフレームがヒドイです・・・

流石OLYMPUSのマクロはキレがいいです。このサイズでもどの色がRGBのどんな組み合わせかしっかり観察できます。 -

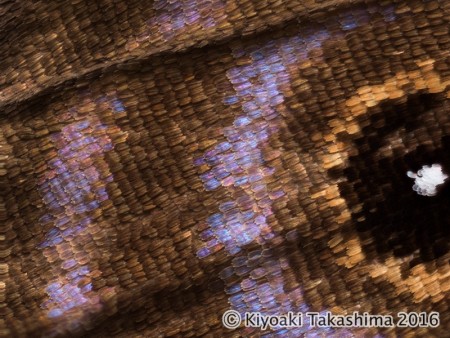

ハンミョウの翅も洗浄してみた

たぶん洗っていいものとダメなものがあると思います。

想像通りですがチョウの翅はNGでした。

ハンミョウの翅はOKです。

▲ホコリまみれになっていたハンミョウの翅ですが白い部分は割と綺麗でした。洗浄後はほぼ完全復活です。ただし、翅から生えた毛は寝たままで立ち上がりません。38mmマクロを使用、70枚から深度合成 (さらに…) -

ミズイロオナガシジミの卵

1/14から1週間ほど鶴岡を離れておりました。それまでほとんど雪のない穏やかな冬だったのに、帰ってみたらすっかりいつもの冬に。ふう〜

ミズイロオナガシジミの卵ひとつ見つからないとぼやき始めて一月半。やっと見つかりました。。。

レンズを45-200mmに換えて、顕微鏡対物レンズでの超マクロ撮影を

▲顕微鏡対物レンズ10倍使用。フォーカスブラケット100枚からの深度合成。

細かく正確にステップが切れるようになって解像度は上がっているはずですが、やっぱりどこか像が悪い。1枚1枚の画像は像の流れが気になります。もっともっといい絵になりそうに思います。

▲顕微鏡対物レンズ40倍使用。フォーカスブラケット56枚からの深度合成。

40倍対物レンズは格段によくなったように思います。合成していて楽しくなります。