アブラゼミの羽化はとっても時間がかかる!

子供の観察にいいとは言われるが、いきなり相当な辛抱を強いられて、

子供のやる気がそがれはしないかと心配になったりする。

最初のステップからして大変だから。

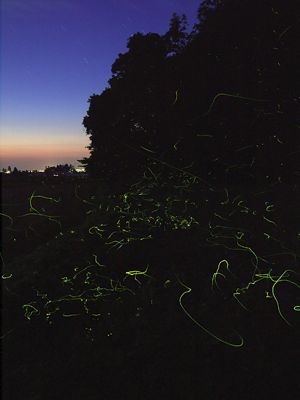

18時半ともなると幼虫は地面を歩いたり、木を登り始めている。

意外に早い。

気に入った場所にとまるとジッとして動かなくなる。

でも、いよいよ羽化のスタートだ・・・なんてわけにはいかない。

大変なのはここからだ。

左の写真から、右のわずかに背中に割れ目が入る瞬間までは約1時間!

あまり数の少ない観察の中でのことだが(20回もないと思う)、

必ずこれくらい待たされているように思う。

羽化が近づくと、お腹が波打つような運動が始まる。

すると、お腹の節間が広がってきて、全体の形も変わってくる。

これが始まったら5分と経たずに羽化が始まるのだが、その後も長い

でも背中が割れて翅が伸びきるまでも1時間だ。

最初の何の変化もない1時間にくらべれば、ぶら下がって休止する20分など大したことはないだろう。

頑張って観察をやり遂げた子供は、よく褒めてあげてください。

観察はもう懲り懲りなんて思ってしまわないように。