オナガササキリの声がだんだん聞き取りにくくなっているようで怖い。。。10年前は明らかにばっちり聞こえたのだけど。

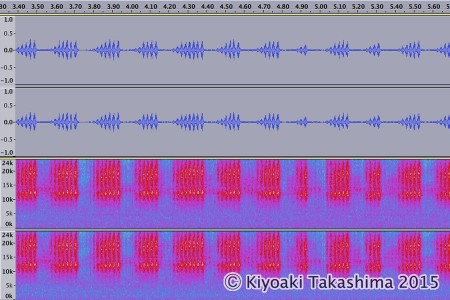

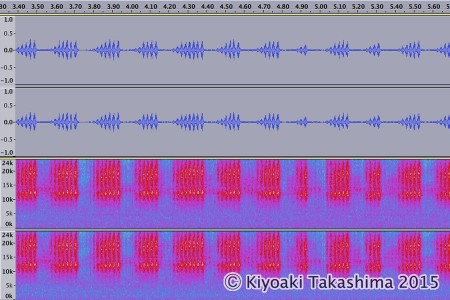

▲動画から音のみを書き出し、Audacityで波形・スペクトログラムを出した。結構、高い音だ。今更ながら驚いた。稲刈り時期の田んぼが、これから自分の耳には年々静かに感じるようになるのか。。。

え〜〜気を取り直して、クツワムシ、カンタンに続いて、スロー映像にスロー音を合わせてみた。

(さらに…)

オナガササキリの声がだんだん聞き取りにくくなっているようで怖い。。。10年前は明らかにばっちり聞こえたのだけど。

▲動画から音のみを書き出し、Audacityで波形・スペクトログラムを出した。結構、高い音だ。今更ながら驚いた。稲刈り時期の田んぼが、これから自分の耳には年々静かに感じるようになるのか。。。

え〜〜気を取り直して、クツワムシ、カンタンに続いて、スロー映像にスロー音を合わせてみた。

(さらに…)

クツワムシのスロー映像に音をつけてみたら、かなりオモシロかった。ちょっと無謀な試みと思ったのだが気が変わった。これはマジメにやるべきだ!

というわけで次にやってみたのがカンタン

▲「ルルルル・・・」のカンタンの波形を見ると「ル」の一音、チャープが3つのパルスで構成されているのがわかる。

スロー動画を見ると、まさにこの波形のリズムで翅を動かしているのが見えて、ちょっと感激してしまう。パターンが単純だから、スロー音を合わせるのもカンタンだった。

例えば4倍スローの動画に合わせるスロー音なら、Audacityで5秒の音を「スピードの変更」で20秒になるよう調整した。変更率は「-75%」だった(数字の苦手な自分は、まだこの数値がピンとこない。。。)

でも、これで作ったスロー音を動画に当てると、どうも合っていない。音の方をさらに少し遅くしたら、ぴったり同期した。

カメラの記録時のレートが60fpsと書いているけど、実は正確には59.94fpsだ。それゆえなのかとも思うが、そんな微妙なずれではないから、また不思議。

ZOOM H6, Sennheiser MKH8060

2015年9月12日 富山県黒部市

前々からピヨッという声が聞こえていた。あれっ?と思いながらも川音が邪魔してはっきりとはわからなかった。今回、ガンマイクで拾ってみて、やっぱりカワラバッタが発音していると判明。いったいどこから音を出しているのだろう。

シュルシュルいう音は他のバッタ同様、後脚と翅をこすり合わせて発音しているのはわかった。でもピョッという音の出所についてよく見えない。動画に撮ってみようと思ったのだが、うまくいかなかった。どうも、一歩踏み込んだりマイクを近づけたりした時に発音しているように感じた。威嚇音じゃないだろうか。チャンスが少なく、確かめられず残念。ここ数年、近所でカワラバッタとの出会いがないというのに・・・

720Pでアップしているのだが、960fpsではもともと解像度が低いので、1080Pでアップしたところで、さほど画質は変わらない。画質はこの程度のものだ。だけど、こんな面白い世界は他では得られない。魚露目8号とRX100Ⅳの960fpsスローは、まさに奇跡のコンビネーションなのだ。映像にインパクトがある。先日、海野さんからRX10はレンズ径が大きすぎて魚露目には全然合わないと教えていただいて、ますますそう思った。もう迷わない。

▲撮影960fps、収録60fpsで16倍スローだ。

当初、ガンマをS-Log2設定で撮影し、FinalCut ProⅩでLUT処理を試していたのだが、色々やりにくいところがある。また、S-Log2だと最低感度は1600になり、どうしてもノイズが乗りやすくなる。960fpsは解像度が低いからノイズがより目立ってしまう。ピクチャープロファイルはOffにして、しばらくISO800で撮影してみることにした。絞りはF8に。今回のトノサマバッタもこの設定で撮影した。

せっかく遠出したのに天気が悪く残念だった。ところが、戻って絵を確認してみると、空のトーンも暗部のトーンも結構しっかりしていると思った。明るさやカラーを調整してみると、またよく分かる。これだけ撮れれば、十分じゃないだろうか。

でも、やはりできれば青空がいい。またトライしてみよう。

SONY RX100 Ⅳでセンサーを使った写真を撮ろうとがんばっていたのだけど、疲れてしまった。なぜって楽しくなれない。やっと撮れたと思ったらツマラナイ写真ばかり。気分転換に動画に切り換えたのだが、これもやっぱり乗れない。ふと魚露目8号をレンズの前にあててみたら・・・結構イケるんじゃないか、これは!

▲960fpsで撮影、60fpsで収録。つまり16倍スローだ。

冒頭のセグロアシナガバチを見ると翅がぶつかるほど寄っている事がわかるだろう。アオバハゴロモもいいサイズだ。

24fpsで収録すれば40倍スローとなるのだが、撮影時の収録時間が長くなってしまうので60fpsを選んでいる。もっとスローが欲しかったら、イメージシーケンスに書出して新たに24fps動画に再合成すればいいかと思っているのだけど、よくよく考えるとヤバいかも知れない。収録フォーマットはXAVC Sで、60Pのレートは50Mなのだが、24Pでも50Mだ。ということは、一コマあたりのデータ量は24Pの方がずっと上じゃないか。960fpsを選び魚露目の絵な時点でレートを気にする必要もないと思うのだが、でも倍以上も違うとなると!?

そして、また「RX10 Ⅱだったら」病が出た。

RX100 Ⅳで魚露目を使うと、レンズ最望遠でさらに適度にクロップしてくれる960fpsでないとケラレが消えない。RX10 Ⅱだったら、きっと魚露目4K動画だって撮れるだろうと思うのだが・・・。(注意!RX10の方がもっとケラれるようです)魚露目を使いやすくするためVFA-49R1というアダプターを注文した。

SONY RX100 Ⅳ+魚露目で撮影した映像を確認していて一つ気がついた事。最小絞りのF11では明らかに画質が悪い。一つあけたF10でだいぶよくなっている。ピントが浅いけどF5.6や8あたりで撮ったものは更に解像度が上がっているように見えるが、どこにピントを置くかという事も影響するところ。

適切なピント位置、そして絞りのベストな組み合わせは、これから色々試して決めていこう。

SONY RX100 Ⅳを買った。SONYのビデオカメラは色々使ってきたけど、コンデジは初だ。もちろんハイスピード動画機能に注目したのだけれど、手にしてみてよくわかった、これは買わなくちゃいけないカメラだった。まずはお庭のミソハギにきたクマバチでテスト撮影してみた。

最広角で5〜10cm付近にピント固定で撮影。S-Log2が選べるので試したのだが、露出ミスって、ちょっと救えないくらいオーバーだった。でも、そのポテンシャルのすごさは十分にわかる。 (さらに…)

ZOOM H6, RODE NT5 (OMNI, Jecklin Disk type Stereo)

2015年8月10日 室内

自宅で飼育中のコロギスが立てる音。ここではプラスチックケースの壁を叩いているが、野外では枝や葉を叩いているのだろう。

雄3、雌1を、それぞれ小さなプラケに分けて飼っている。脚で叩いて音を出すというけれど、暗がりの中で眼を凝らして見た印象では、お腹を壁に打ちつけているように見えた。灯りを点けるとタッピングしてくれないので、赤外カメラで見るしかなさそうだ。まだ試していない。

ZOOM H6, RODE NT5 (OMNI, Jecklin Disk type Stereo)

2015年8月10日 鶴岡市

夜になっても気温が下がらない。カンタンやハヤシノウマオイの声もハイテンポだ。頭上ではヤブキリも鳴いている。

単体の声をガンマイクで録音なんてこともやっていると、写真はおろそかになってしまう。鳴いている写真は1枚も撮れなかった。

▲綺麗な雄がススス・・・と走って行った。後翅が長くて、まだ羽化した日の浅い若い雄のようだ。

▲ヤブキリはだいぶ年期が入ってきた感じだ。この個体はやや褐色系のようでもあるが・・・

▲ウマオイの雌の幼虫を見つけた。翅芽が立って、もう羽化も近そうだ。

久しぶりに鶴岡に落ち着いて仕事している。今年の前半は、気が付いたら半分以上、鶴岡を離れていた。自分としては、非常に稀なことだ。ほったらかしの庭も片付けなければと、圧倒的な量の雑草に手をつけ始めた。

そうしたら、早速ご褒美の虫が登場。こんな綺麗なスカシバは初めて見る。

▲目の覚めるような鮮やかなオレンジ色。オオモモブトスカシバで間違いないだろう。 (さらに…)

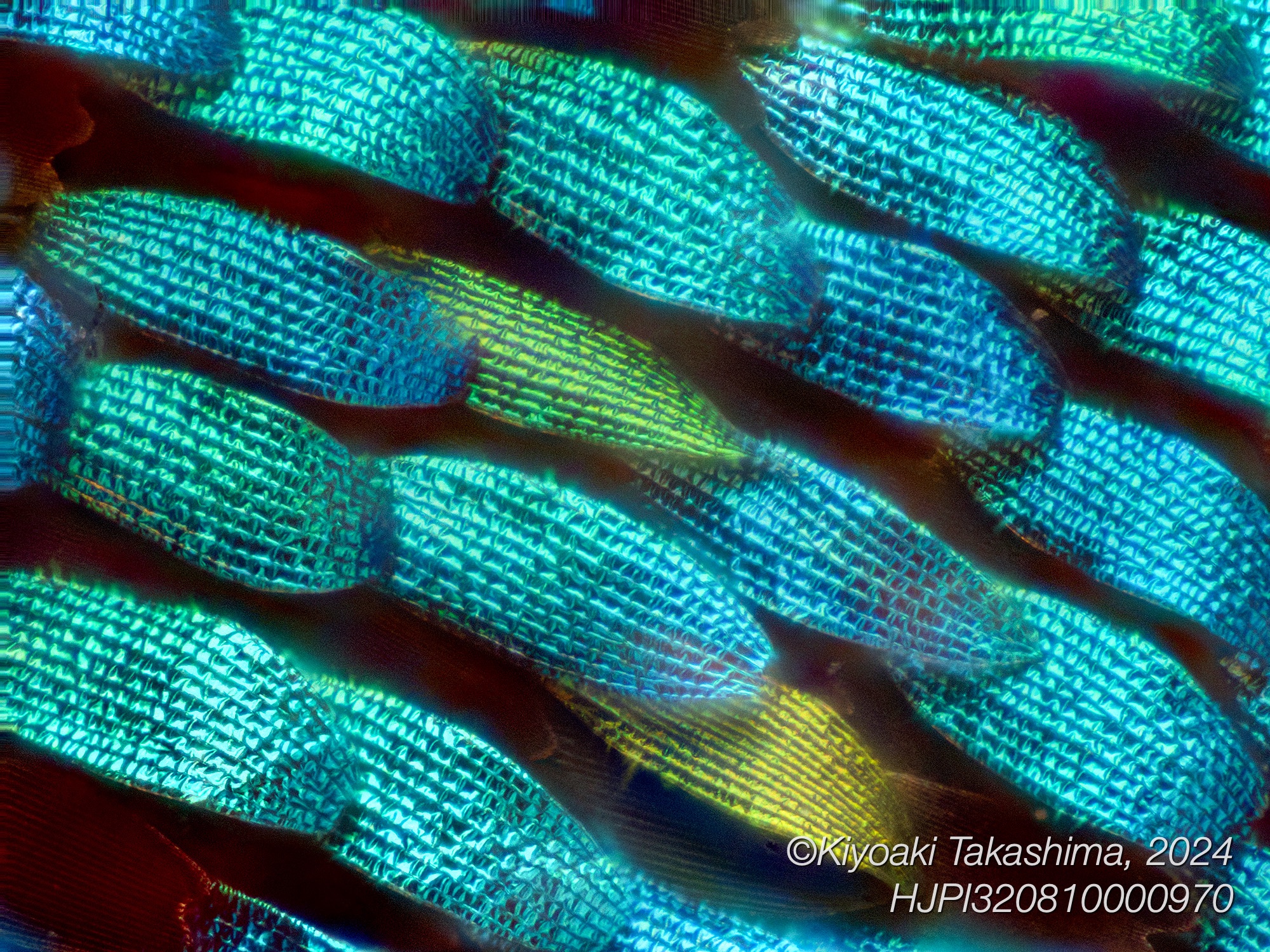

鱗粉を撮影してますます確信が持てた。先日からの補正レンズ追加で期待以上に画質向上している。まだブレやデータ不足など問題はあるけれど、確実によくなってきた。

▲ミヤマカラスアゲハの鱗粉。後翅表側の青い部分。金属顕微鏡用40倍対物レンズで撮影。62枚から深度合成。

まるで障子のようだ。桟と障子紙的な構造が感じられる。障子紙じゃなくて多層膜構造のフィルムなのだろうけど、この膜、角度によって透明っぽくなるのか、ところどころ奥の色が透けて見えている。あるいは本当に抜けているのか?

残念ながら、その辺りが判別できるほど画質はよくない。

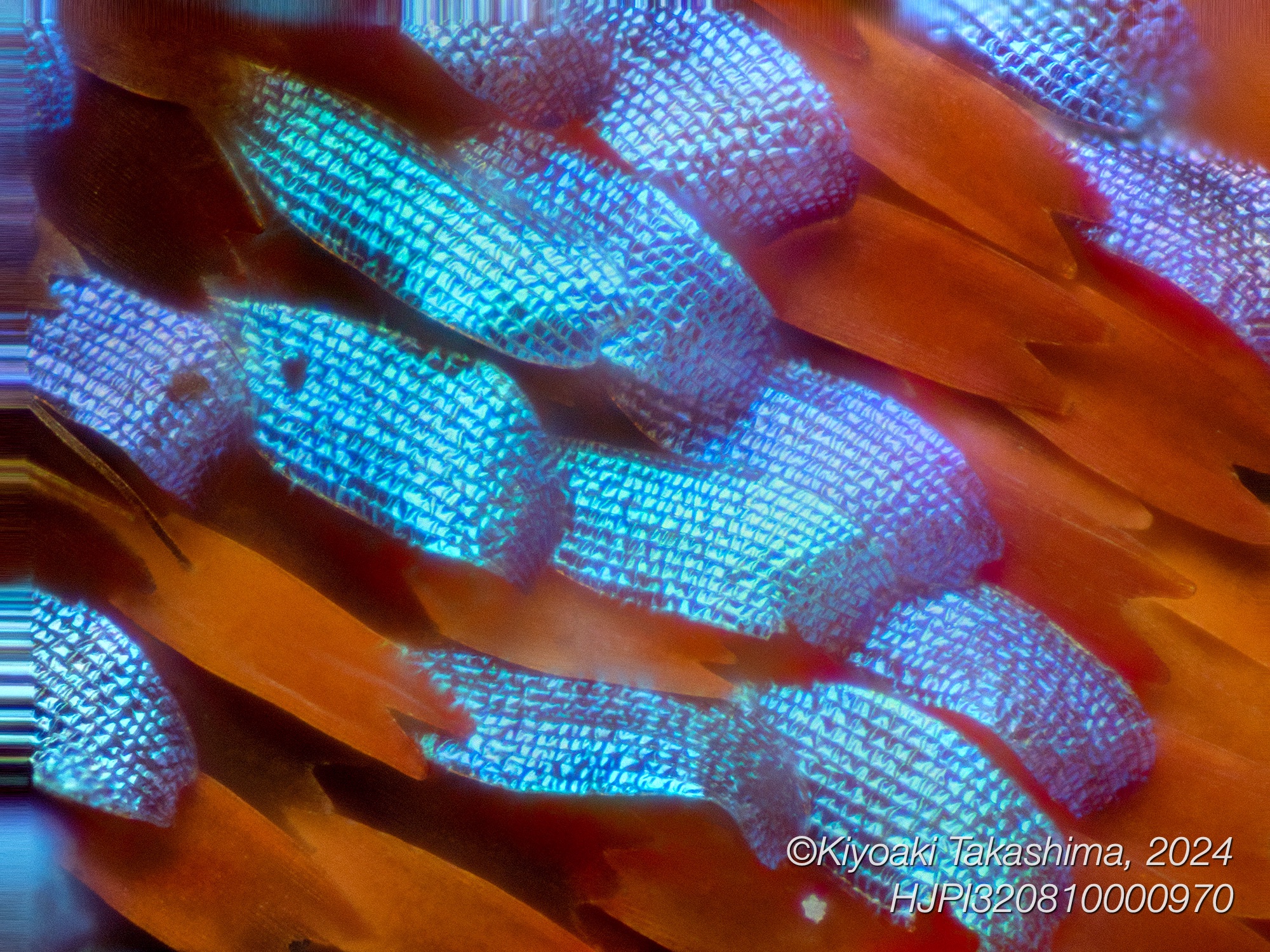

▲同じくミヤマカラスアゲハの鱗粉。後翅表側の赤い模様の一部。金属顕微鏡用40倍対物レンズで撮影。75枚から深度合成。

赤い鱗粉はフラットで、青い鱗粉とはまるで違っているのがわかる。