いつものGoProレンズを1.9mmのボードレンズに替えて撮影しました。よりワイドにピント深く撮影できるこのレンズを、私はよく使いこなせていないでいますが、今回はうまく行ったように思います。レンズ口径1cmくらいの極小レンズで、どうがんばっても画質の悪いレンズです。なので、画質の追求を適当なところでやめないと深い沼に落ち込んでしまいそうになります。

今日の鶴岡は昨日に続いて、晴れてはいますが、風の強い、今ひとつな天気でした。それも、午前中までで、夕方からは冷たい雨になっています。

いつものGoProレンズを1.9mmのボードレンズに替えて撮影しました。よりワイドにピント深く撮影できるこのレンズを、私はよく使いこなせていないでいますが、今回はうまく行ったように思います。レンズ口径1cmくらいの極小レンズで、どうがんばっても画質の悪いレンズです。なので、画質の追求を適当なところでやめないと深い沼に落ち込んでしまいそうになります。

今日の鶴岡は昨日に続いて、晴れてはいますが、風の強い、今ひとつな天気でした。それも、午前中までで、夕方からは冷たい雨になっています。

ZOOM H6, Sennheiser MKH8020, 2020年3月8日 山形県鶴岡市

庭のツバキの前にマイクをセットして、吸蜜に来たニホンミツバチの翅音を録音しました。途中でスズメとメジロが入ってきます。ツバキの蜜を吸うメジロは至近距離まで近づいてきます。

7分近くあるので、適当なところで切り上げてください!

ZOOM H6, Sennheiser MKH8020, 2019年9月4日 山形県鶴岡市

以前の録音より。秋の夜、山裾の広場で録音した鳴く虫の合唱です。

ここは私が鶴岡で唯一見つけたクサキリの生息地です。ビ――と長く鳴き続ける声はクサキリのものかも知れませんが、50の耳には判別つきません。でも、私の耳にも聞こえる音域なんだからやっぱりシバスズでしょうね。エンマコオロギ、ハラオカメコオロギ、スズムシ、ハヤシノウマオイ、カンタン

この時、本気マイクを購入し海外のショップからJecklinDiskも届き、いよいよ新しいシステムで録音を始めたときのものです。でも、今と比べて左右の聞こえのバランスが悪かった私の耳には、マイクの良し悪しはわかりませんでした。最近になってようやく自信をもってミキシング調整もできるようになり、マイクの良さも実感出来るようになりました!

ここ数ヶ月の間に私の耳に起きた変化はまさに奇跡です。歯の治療も順調に進んで、そろそろ仕上げに入るそうです。

以前撮影の動画より。GH5に150mmマクロを装着して手持ち撮影したものです。

カメラの手ブレ補正と編集ソフトの手ブレ補正の組み合わせで、ふつうならブレブレなところ、まずまず見られる動画になりました。驚いたのは喉元の動き。高速で強力なポンプが仕込まれているようです。ちなみに、この動画は早送りではありません。全編ノーマルスピードです。

ZOOM H6, Sennheiser MKH8020, 2019年9月28日 山形県鶴岡市

以前の録音より。庭の生け垣に潜む、クサヒバリの鳴き声です。ラフカディオ・ハーンは「草雲雀」のなかで「かすかな、かすかな銀鈴が波だちふるえるような声」と表現しました。素晴らしいですね!

ちなみに、右の方で「リー・リー」と音を区切るように鳴いているのはアオマツムシ。センターで長く連続的に鳴いているのがクサヒバリです。

ZOOM H6, Sennheiser MKH8020, 2019年9月18日 新潟県

以前の録音より。コオロギの合唱を録音していたところ、偶然、フクロウ親子の鳴き交わしが入ってきました。一時間後には夜が明ける、という時間でした。

ZOOM H6, RODE NT5 (OMNI), 207年8月23日 群馬県

以前の録音から。群馬県安中市の田んぼ沿いの道で出会ったハタケノウマオイの合唱。車で移動中に聞こえた数の多さと勢いに驚き、慌てて引き返して録音しました。

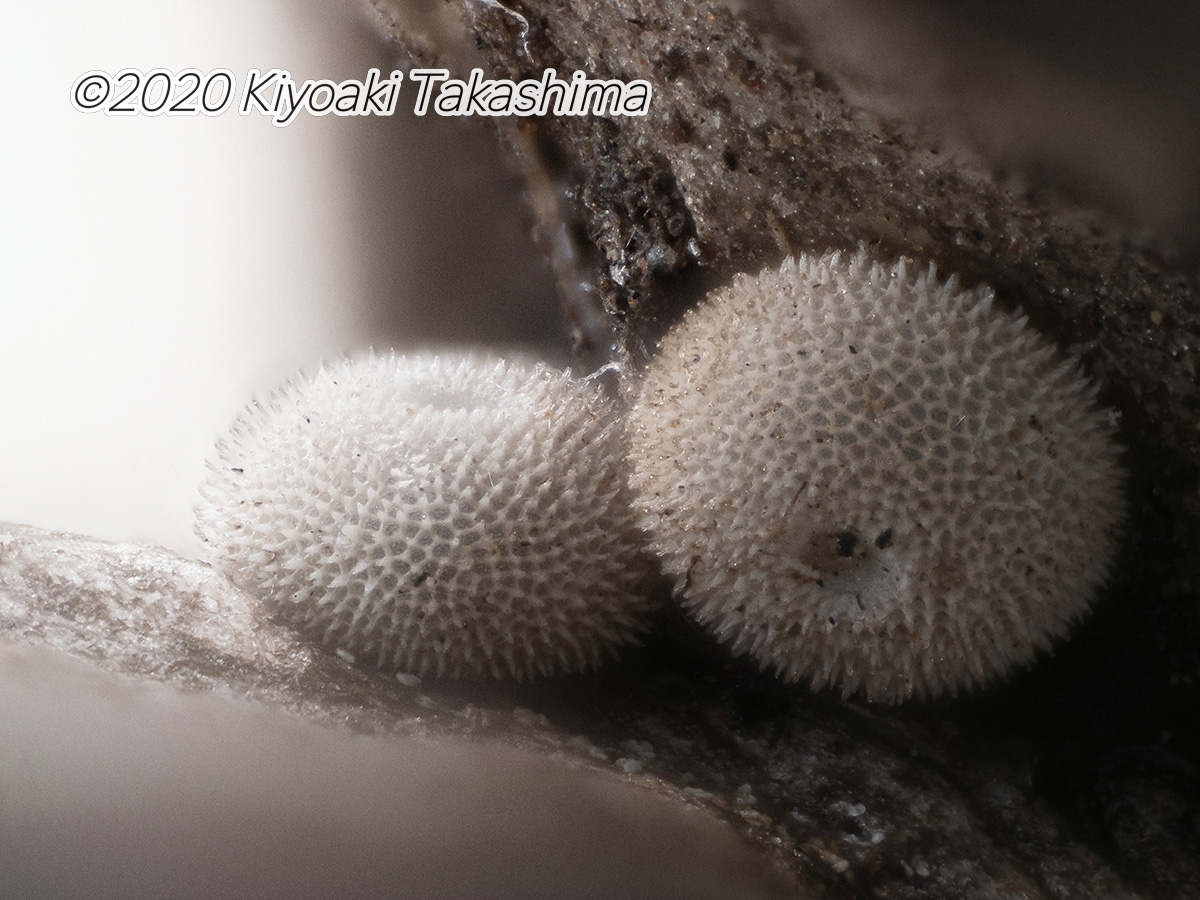

深度合成ソフトZereneStackerに実に優れたステレオイメージ作成機能があります。これを使ってGIFアニメを作ってみました。

ステレオ写真というと2枚の画像を立体視する方法が一般的ですが、これもいいですね。

作成方法はhttp://zerenesystems.com/cms/stacker/docs/syntheticstereo

最近採集したゼフィルスの卵をE-M5Ⅲで撮影。カメラ内蔵の深度合成ではなく、もう5年以上続けている自作の深度合成システムによる撮影です。合成ソフトはZerene Stacker。レンズは顕微鏡用10倍対物レンズを使います。

MarkⅢはMarkⅡにはあったシンクロソケットが取り除かれ、またリモートケーブルのコネクターも変更されました。深度合成のために細々と再調整が必要となります。

調整ついでにステッピングモーターと微動装置の連結部に改良を試みましたが、思いがけず日数がかかり、ようやく成功です。

微動装置が正確に(?)ピッチを刻むようになり、合成画像の画質向上を期待しますが、果たして?

新年明けましておめでとうございます!今年も昆虫をはじめとした身近な生き物を追いかけていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

一昨年から続いている虫の眼レンズ病は今年も・・・で、新年1枚目にキノカワガをアップします。初詣のついでに探して、ようやく見つけた一匹です。

でも、実はこれは自宅庭の柿の木に移送したあとの一枚です。雪解け水が流れない、オーバーハングした安全な場所に落ち着いてもらいましょう。

もともとは公園の桜の幹にとまっていました。

雪から雨に変わって桜の幹はずぶぬれです。このままでは寒さに強いはずのキノカワガも凍死しかねません。

ここで見つけたのも何かの縁・・・今年は一匹もつかなかった我が家の柿の木で連れてきました。

キノカワガを探している途中で、フユシャクを一匹見つけました。やや緑がかったきれいな雌・・・イチモジフユナミシャクでしょうか。

糞と脱皮殻をお腹の先につけながら成長するセモンジンガサハムシの幼虫です。脱皮で抜け殻がどうなるのか気になって撮影したのは、2011年7月。当時はあまりよく確認していなかったのですが、あらためて見返したらナカナカ興味深い動画でした。。

おそらく4令から5令への脱皮です。脱皮の途中で抜け殻を引きちぎるところが一番のポイントでしょうか。

脱皮の際にはどんな昆虫もしっかり足場がためをします。この幼虫の場合は脚先の爪がガッチリ葉に食い込んでいます。普通の虫ならそのまま葉に脱皮殻を残してサヨナラですが、セモンジンガサハムシの幼虫は体に付けなければなりません。足場の爪を残して引きちぎります。豪快ですね!

脱皮直前に、新しい脚先の爪が透けて見えています。まるで爪が2つあるみたいです。新しい爪が脱皮の過程でどう変化(移動?)していくか見ていくのも面白いでしょう。

最近、古い動画を発掘しYouTubeにアップしています。10年前だと、今のようなメディア記録の動画カメラは少なく、私もメインカメラはSONY FX1000やA1Jといったテープに記録するタイプでした。FHDとはいえ今と比べると画質は今ひとつで、レンズ交換ができないカメラで無理な光学系を自作したりして、ますます酷い絵が多いです。でも写っているものは我ながら面白いと思うものも多く、このままHDDの中に埋もれているのは、あまりにもったいないです。もう決して出し惜しみするほどのものではありません。いくつかアップしていますので、ぜひ私のYOUTUBEチャンネルを御覧ください・・・⇢こちら

▲クワガタムシの幼虫が木くずを食べる様子 2009年春の撮影

庭のヤツデに吸蜜に来ていた虫たちを、自作虫の眼レンズを装着したGH5Sで撮影しました。VFR240fpsでの4倍スロー動画です。

登場する虫は、ホソヒラタアブ、ニホンミツバチ、ハナアブ。ハチとアブの口の違いが面白い!

虫の眼レンズでの写真撮影も

見晴らし台の所々にアシナガバチの姿がありました。木造の古い材の隙間に潜り込んで越冬しようとする雌と、最後の出会いを求めて最後のがんばりというところでしょうか。10月最後のこの日は曇りがちでしたが暖かく、ひさしぶりに生き物たちが多く活動していました。

気温が低めで幼虫の動きが鈍いのが残念でしたが、虫の眼動画のテストとして面白かったです。

いつもの自作虫の眼レンズでクロナガアリを撮影しました。草の種をくわえた働きアリが次々に巣穴にもどってきます。

巣の出入り口でモタつくアリたち、もっとスッと入ってスッと出れないものか・・・なんて、アリ好きな私もちょっとイライラしてしまいますw

地上に落ちた柿の実は冬を前に多くの昆虫にとって大切なごちそう。クロヤマアリも働きアリがお腹いっぱいにカキのシロップを蓄えます。

ZOOM H6, Sennheiser MKH8020, 2019.1016 山形県鶴岡市

低い草地にすむ体長5mmほどの小さなコオロギの声です。よく似たクサヒバリの声は高いところから聞こえてきますが、こちらは地上から