たぶん洗っていいものとダメなものがあると思います。

想像通りですがチョウの翅はNGでした。

ハンミョウの翅はOKです。

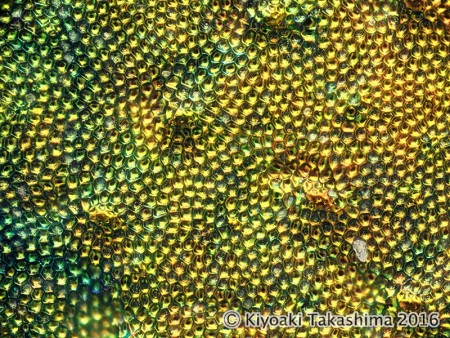

▲ホコリまみれになっていたハンミョウの翅ですが白い部分は割と綺麗でした。洗浄後はほぼ完全復活です。ただし、翅から生えた毛は寝たままで立ち上がりません。38mmマクロを使用、70枚から深度合成 (さらに…)

-

ハンミョウの翅も洗浄してみた

-

ミズイロオナガシジミの卵

1/14から1週間ほど鶴岡を離れておりました。それまでほとんど雪のない穏やかな冬だったのに、帰ってみたらすっかりいつもの冬に。ふう〜

ミズイロオナガシジミの卵ひとつ見つからないとぼやき始めて一月半。やっと見つかりました。。。

レンズを45-200mmに換えて、顕微鏡対物レンズでの超マクロ撮影を

▲顕微鏡対物レンズ10倍使用。フォーカスブラケット100枚からの深度合成。

細かく正確にステップが切れるようになって解像度は上がっているはずですが、やっぱりどこか像が悪い。1枚1枚の画像は像の流れが気になります。もっともっといい絵になりそうに思います。

▲顕微鏡対物レンズ40倍使用。フォーカスブラケット56枚からの深度合成。

40倍対物レンズは格段によくなったように思います。合成していて楽しくなります。 -

ハンミョウの翅__高画質化を確認

OLYMPUS E-M5Ⅱのフォーカスブラケットを使っての深度合成。パナソニック100-300mmレンズのフロントにユニオン光学40倍対物レンズ(PL LWD M40X、プランアクロマート、無限遠補正型長作動距離対物レンズ)をセットして撮影しています。

前にSSPの撮影技術で紹介した方法で撮影したものと同じ被写体で撮り比べてみると、ハンミョウの翅の表面では、六角形マスはより明確になり、穴の有無もクリアになりました。全体としての深度の幅は限定されてしまいますが、40倍のレンズを使った場合はフォーカスブラケットを使った撮影が遙かにいい結果が得られます。300mmより200mm付近を使った方が画質が良さそうです。写る範囲もやや広くなって撮影しやすくなります。四隅のケラレはトリミングでカットしています。

ブログの画像サイズでは違いが分かりにくいですが参考までに前の方式での画像です。

こちらも

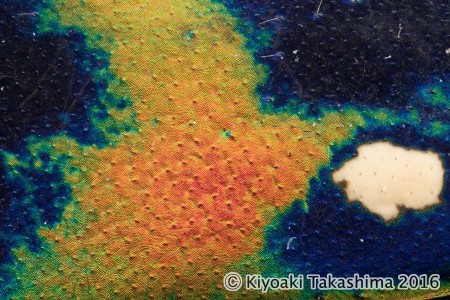

▲こちらはモンシロチョウの鱗粉で同じく40倍対物レンズを使った画像、前翅表面の黒い点の模様付近です。以前の方式での画像