-

【Soundscape】夏・夕方の音風景【自然の音集め】

ニイニイゼミ・クロツグミほか

2015年7月19日鶴岡市にて15年に渡って録りためた膨大な音だけの素材があります。これを使って何かできないか、ずっと考えてきました。少し前にPixel Film StudiosのFinalcut pro用プラグイン「FCPX Audio Visualizer 2」を使って、スペクトラムアナライザー風な画面作りを思いついたのですが、実現まで随分かかってしまいました。ようやく満足のいくスタイルができたのでYouTubeに公開します。

音声ソフトでこのようにリアルタイムで周波数ごとのレベルを見れるもの、ずっと欲しいと思っています。少なくともフリーや安価なものでは、見つけることができません。

まだ慣れていなく制作に1〜2時間かかっていますが、ようやく手順が決まってきました。音の躍動感が視覚化されて見ているだけで楽しいですが、そればかりでなく、今まで気づかなかった発見があって、作った本人が色々楽しめています。

今回の動画について面白かったところ

・ニイニイゼミの声が5500〜9000Hzくらいと意外に幅広い帯域であること

・クロツグミの声は1600〜6000Hz付近。そのほかに時々10000Hzを超える音がある

・私には全く聞こえない16000Hzに達する音があること。これはヒメギス?そんな具合です。

-

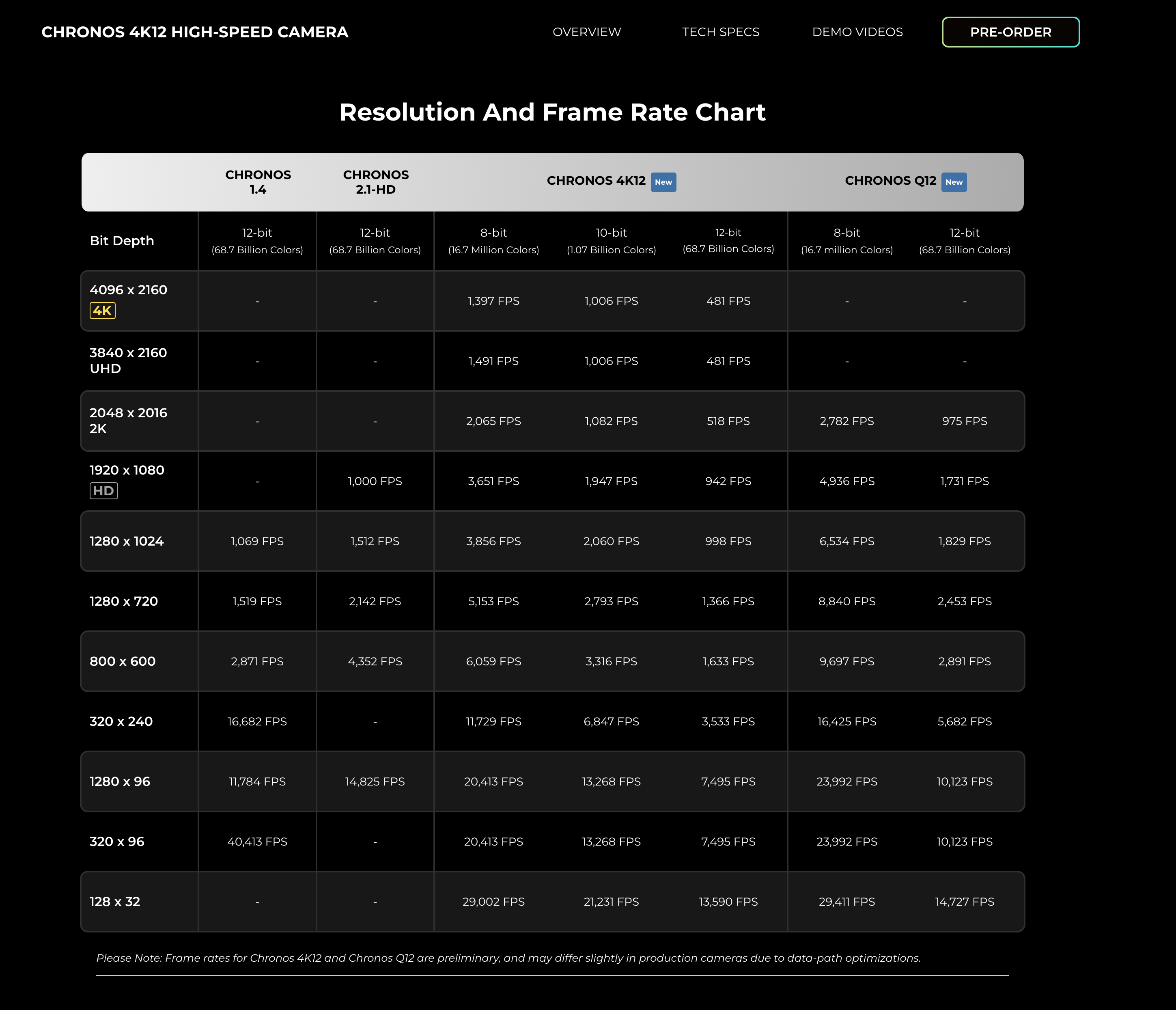

Chronos 4K12登場!

Krontechがついに4K高速度カメラを発表しました!

https://www.krontech.ca/product-comparison/

2つのモデルが発表されていて、4/3″センサーの4Kカメラの4K12と、S35センサーの2KカメラのQ12です。新モデル2つともに 1TB NVMe SSDを内蔵して、メモリーバッファからまずここに記録できます!私の2.1だと5分くらいかけてeSATA接続のSSDに記録しているところ、想像するに一瞬で記録が終わるんじゃないでしょうか。外部ポートも 20 GbpsのUSB-C!4K12はFrom $14,495。ちょっと手が出せない価格になっていますが、落ち着かない気持ちです。ただ、色々見ていくうちに少し冷静になってきました。もう2.1の魅力が全くなくなってしまったわけではなさそうです。

まず撮影フレームレートですが、比較すると私がよく昆虫の撮影で多用する2000fps以上を見ていくと微妙な感じです。⇣はスクショ

これを見ていると、Chronos2.1も10ビットや8ビットにして、フレームレートをあげられないものかと思ったりして。ファームアップで何とかなるレベルじゃないでしょうねえ。。。ピクセルビニング?

センサーの感度も2.1が500 – 8000に対して、4K12は100, 150, 200, 400 表記の違いがよくわからないですが、2.1のベース感度が500に比べて、これは野外で更に厳しいことになるのだろうと予想されます。

もしかしたら4K12のセンサーはLuximaのLUX2810(または同等品)ではないかと思いました。2.1のセンサーが同社のLUX2100です。

判明しました!中国のGpixcel製のGSPRINT4521でした。Chronos2.1も、今回の新機種登場にあわせて、何らかのアップデートがないかと期待します。https://www.krontech.ca/product-comparison/

再びスペック比較表を見ていて、気になったこと。・「Calibrated ICC Profile」で新機種にチェックがはいっていて、1.4と2.1にはチェックなし。2.1の画像にカメラプロファイルが乗っていないために、そのままではカラーバランスが補正困難なくらいに狂ってます。私はLightroomの現像で自作のプロファイルを当てています。そのためにカラーチャートを買いました。なんとなくですが、Krontechの開発者は、以前はカメラプロファイルについて気がついていなかったのではないでしょうか。今回の新機種に合わせて、1.4と2.1のアップデートでこの問題も解決してくれないかな・・・それぐらいはできそうに思うのです。

・「Control via iOS/Android/Desktop App」が、Chronos全機種についてComing Soonとなっています。今もできなくはないですが、カメラをLANケーブルでネットワークに繋げた状態でないと使えません。野外ではダメです。専用アプリができるとやりやすくなるかもくらいかな。

以上、独り言です。

-

Sony α9 III がグローバルシャッターを採用!

https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-9M3

嬉しいニュースです!SONYからグローバルシャッター採用カメラが発表されました!これはストロボの同調速度の上限が大幅に広がるということを意味します。長いカメラの歴史の中で大きな快挙です。

「対応するソニー製フラッシュを装着した際」ということですが、それでも、「シャッタースピード1/80000秒(連続撮影時は1/16000秒)までの全速でフラッシュを同調して撮影することが可能になり、表現の幅が格段に広がります。」

とのことで全くもって素晴らしいスペック!決して失望させられるものではありません。私はSonyのカメラは使っていませんが、長く実現していなかったグローバルシャッターカメラの登場に心より拍手を送りたいです。

88万円とのことで、私のところに降りてくるまではしばらくかかりそうですが(笑)今後が楽しみになってきました!(2023/11/28補足)現物を手にできないので本当の凄さがわからず今のところ想像だけですが・・・(でも想像するだけでも凄さは明白)

一眼デジカメについて、従来ストロボを使えるシャッター速度は多くは1/250秒まで、早くて1/500までだと思います。もっと速いシャッターでストロボを使うと、幕切れして画面全部をストロボ光で照らすことができません。その制限がグローバルシャッターではなくなるのです。これが全速同調です。

↑ 虫の眼レンズを使った私のシステムでは上限1/400秒ですが、全然足りないのです。野外でストロボを使って飛ぶ昆虫の動きを止めたい時に、1/400秒では定常光で写る像とストロボの閃光が作る像と2つの像が重なって二重写しのようになりました。上の写真のキアゲハは、翅の一部に青空が透けて見える部分があったり、脚がぶれているように見えます。輪郭がカチッと写っていません。これでもいい方です。ブログでは影響の少なかった写真ばかり出していますが、きれいに決まった絵は少なく、とても見られない絵が多いのです。一眼デジカメでないコンデジ・・・かつて愛用したRICOHのGX200は機械シャッター全速(1/2000秒まで)使えて、かなりよかったのですが故障してしまい、後継機種もないまま。

もしGX200が正常進化していってくれたら、虫の眼レンズを自作なんてやらなかったでしょう。SONYの1/80000秒のストロボ同調は小型ストロボの閃光時間1/20000秒さえ超えています。だからストロボなしでも昆虫の飛翔は止められると思います。でも、昆虫を明るく照明して、いくらかF値をかせいで、なおかつ瞬間を止められる、それを野外でスナップ感覚に実現できるのは、やっぱりストロボでしょう。

-

虫の眼レンズから魚露目8号へ?

長いこと自作虫の眼レンズに拘ってきましたが、最近、魚露目8号を見直し中です。

自作虫の眼レンズに絞りを追加する工夫を、そのまま魚露目に当てはめたらどうなるか・・・今まで何故か思い及ばなかったのですが、これがなかなかいい感じです。

テスト初めは古いMicro Nikkor 55mmを使っていましたが、以前、自分の手持ちレンズでは最も好成績だった、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZを使ってみたら、気になる色収差が一気に晴れた感じがします。動画は庭のホトトギスにやってきたホシホウジャク。雨の降りそうな薄暗い中、魚露目8号を使ったGH6 240P撮影にトライしてみました。

絞ってはいますが、12-50mmの絞りではありません。絞りは魚露目とカメラレンズの間にあります。 編集で速度25%の4倍スローに。

-

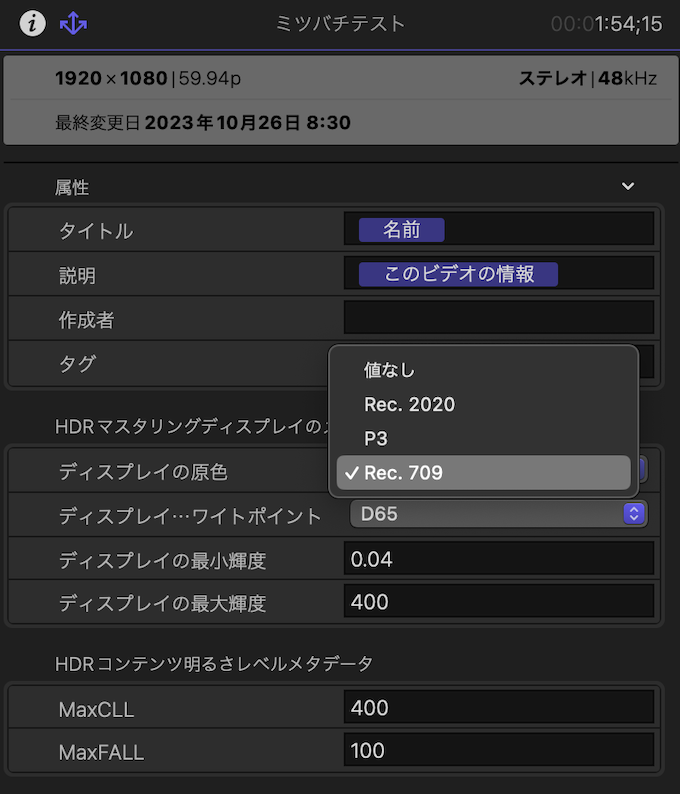

HDR動画作成について

もうずっと長いことHDR編集に悩みを抱えていました。YouTubeでHDR動画に感激して、自分もそうしたものを作りたいと始めたのはもう3年以上前です。

RAWやLOG撮影していて素材も揃っています。Final Cut ProでHLGもPQもHDR動画を作成できYouTubeで公開できます。それで、もうかなりの動画を作成してきました。しかし!大抵の場合、思うように色も明るさも出せていないのがずっと悩みでした。HDR動画は、HDR環境で見ればダイナミックレンジの広い、本来の美しさを引き出す素晴らしい映像を体験できます。一方、HDR環境でなくとも、それなりに綺麗に見ることができます。パソコンでもTVでもスマホでも、環境を変えて、それぞれ大体同じ様に見える素晴らしい技術なのです。ところが、私がアップしたHDR動画は、環境を変えるとハイキーで白飛びしまくりな絵になったり、全然期待通りの色でなかったりすることが多々ありました。

それが最近ふとした事から一気に悩み解消となりました。画面はFinal Cut Proのプロジェクト設定です。情報インスペクタの方ではなく、共有インスペクタの方です。

ずっと以前からカギはここだと感じていましたが、その割に深掘りしていませんでした。。。

この設定画面は「ディスプレイ原色」を開いたところです。私はずっとRec.2020を選んでいました。HDR動画を作るんだからRec.2020以外の選択はないと思いこんでいたのです。でもこれは編集しているモニターの設定です。Rec.709の選択があることで、自分の思い込みがおかしいことに気づくべきでした。HDR動画はSDR環境でも編集できる!この事に気づくことができたきっかけは、以下のサイトでした。ここではP3を選んでいます。あれ?と思い、そこから一気に進みました。

https://www.dpreview.com/articles/5788095691/make-stunning-hdr10-compatible-videos-or-photo-slideshows-using-final-cut-pro

ここでMaxFALLの値がわからない場合はとりあえず100にしておくとあったので真似てみます。また、昨年買った4KモニターはDELL U2723QX。このモニターの最大輝度は400として、最小輝度を知りたかったのですが、スペックを調べてもよくわからないままでした。今回ネット検索していたら、こちらの記事が眼にとまりました。

https://chimolog.co/bto-gaming-monitor-u2723qx/

ここに、U2723QXはRec.709の表示が良好であること、そしてずっと知りたかった最大輝度と最小輝度の測定値が出ていました。感謝!黒色最小輝度の「0.04」の方を入れてみました。まあ、実はこの入力値は分からなければ空欄でよいという話もあります*。だから重要なのは「ディスプレイの原色」「ディスプレイのホワイトポイント」だけなのかもしれません。U2723QXのカラー設定をRec.709にしてFinal Cutで編集し、YouTubeにアップした動画がこちら。HDRだと青空がすごく濃いし、セイタカアワダチソウの色も濃すぎるくらい。編集では、カーブでわずかに明るさを調整しただけで、サチュレーションは全くいじってません。

私のYouTube視聴環境で「HDR」が出せるのは2018年のiMac、2020年のM1 Macbook Air、iPhone13、それ以外のHDRではない環境のそれぞれで期待通りの結果となりました。随分長く道に迷ってしまいましたが、ようやく解決したようです。

でも、これまでアップした満足のいかない動画はどうしたものか。コメントを入れてくださった方も多いし簡単には消せません。*https://support.apple.com/ja-jp/guide/final-cut-pro/ver504d31dd2/mac

-

ホシヒメホウジャク

今日もホシヒメホウジャクが来てくれました。

昨日とよく似たような写真になってしまいましたが、カワイイのでアップします。

時刻は昨日もそうでしたが17時過ぎた頃。ホシホウジャク一匹と、ホシヒメホウジャク2匹が一遍にやってきて、どっちを撮ろうか迷ってしまいました。

いや、結局はホシホウジャクにはやっぱり近づけず、逃げずに吸蜜してくれるホシヒメホウジャクばかりが撮れてしまいました。 -

黄昏時のホウジャク

庭のホトトギスがようやく咲きそろってきました。

ここの常連、ホウジャクたちがやってくるのは決まって夕方です。魚露目8号のテストにもってこいのモデルさん。

いや、もうテストではなく本気の撮影です。ストロボ2灯でがんばりました。ホシホウジャクはなかなか近づかせてくれません。レンズ先端から5センチ以下に近づきたいので、なかなかシャッターが切れません。

ホシホウジャク

ホシホウジャク 一方、ホシヒメホウジャクの方は結構楽に撮影できます。急な動きはやっぱりNGですが、ホシホウジャクほど敏感ではありません。

ホシヒメホウジャク

ホシヒメホウジャク -

ミナミカマバエ

いたいた、カマバエ!ようやくまとまった数が見つかりました。

動画に撮影し、あらためて種類を確認すると、やっぱりミナミカマバエで良さそう。

水が湧き出して、道路脇のU字溝に流れ込んでいる、そんな浅い水が常にあるような場所でした。 -

イラガの繭づくり

もう13年も前になりますが、2010年、イラガの繭づくりを3回に渡って撮影したことがありました。1回目は途中の白い液の排出を取り逃して完全NG、2回目と室内の3回目はよく撮れて10年前にYouTubeにもアップしています。でも、もう一度、当時の映像を見直すと、面白さを十分に引き出せていなかったと思いました。

80倍速タイムラプスをアップした動画の素材。HDVテープ4本分まわしっぱなしの撮影でオリジナル速度の繭づくりがまるまるあるのですが、10年以上未使用のままです。

もったいないので再編集!以下に並べていきます。北海道大学学術成果コレクション – HUSCAPに1953年の大変素晴らしい論文がありました。必見です!

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/17550/1/10_p127-135.pdf -

ミドリシジミの卵

夏にミドリシジミの乱舞を撮影したハンノキ林にて、卵を採集してきました。

また顕微鏡対物レンズ10倍を使って深度合成撮影。

100枚から深度合成。卵の詳細がしっかり撮れますが、同時に表面のゴミやクモの巣が気になってきます。といってもこれだけ細かく複雑な形状の突起に絡まったゴミはそうそう簡単には取り除けません。下手にさわると卵に傷つけてしまいそうです。

産みつけられて既に2〜3ヶ月経つ卵ですが孵化は来春4月。まだ半年間は卵です。 -

番組情報

NHK Eテレ サイエンスZERO「“最恐”のスズメバチ!最強のヒミツ」10/1(日) 午後11:30-午前0:00

番組内で、当方のルリチュウレンジの産卵の動画を使用いただきました。再放送は10月7日(土) 午前11:00 〜 午前11:30

オンデマンドでも一週間視聴可能です。

配信期限 :10/8(日) 午後11:59 まで⇣こちらはYouTubeで公開中の動画。注意深く観察すると、産卵管が薄い葉の中を切り裂き丸いスペースを作る様子、そこに丸い卵を残していく様子が見えるでしょう。

-

ルリシジミの卵

庭の萩にルリシジミが産卵していました。花芽の根本と枝とのすきまに産みつけられた卵を見やすいように開き、真上から超接写・深度合成撮影。

ルリシジミの卵 OM-D MarkⅢ 顕微鏡対物レンズ10倍+45-175mm 約80枚から深度合成(Zerene Stacker) -

【Slow Motion】横糸を張る ジョロウグモの網づくり【Chronos 2.1】

朝、日が差し始めた頃、雨上がりに晴れたときなど、ジョロウグモは壊れた網を修繕します。そのタイミングを狙って横糸を張る様子を高速度カメラChronos2.1で撮影しました。

風で網が揺れるし、マクロ域ゆえにピントが浅い。そして結構動きも早いので、なかなか思うように撮れません。ここ数日のうちに撮影した動画から、よさそうなところを選んでまとめました。Chronos 2.1 Micro-Nikkor 105mmF2.8 1000fps/60fps 糸いぼから糸を引き出す時、進行方向とは逆側の第4脚を器用に使います。面白いのはその時の糸の引っ掛け方で、脚先の爪ではなく、ちょっと内側に糸をかける部位があるようです。横糸はくっつく方の糸ですが、うまく弾くのでしょう。他の脚は、脚先の爪を引っ掛けています。

糸を放す時はボヨーンと弦のように揺れます。

-

10倍対物レンズでの撮影

Laowaまた気になるレンズを出してきました。Laowa Aurogon FF 10-50X NA0.5 Supermicro APO

おそらく顕微鏡対物レンズと望遠レンズを組み合わせた方式がベースにあると思いますが、リアのユニットを交換することで10倍、20倍、35倍、50倍と倍率を選べるのは新しい。1500ドルとは今の円安ではとても手を出す気にもなれませんが、モヤモヤ考えていたら、最近の自分の虫の眼レンズの拡大系で深度合成撮影をやってみたくなりました。フロントはメーカー不明のLWDタイプの10倍対物レンズ、そしてPanasonicの45-175mmです。ユニオン光学の40倍対物レンズも試してみました。OM-D MarkⅢのフォーカスブラケット最大100枚、深度合成ソフトはZerene Stackerです。

ジャゴケ

ツバメシジミの卵

ツユクサの苞

ツユクサの苞 これだけ40倍

モンシロチョウの卵

ヤマトシジミの卵 しばらくぶりに超マクロの深度合成をやってみましたが、身近なものに色々発見があって、とっても刺激的です。

-

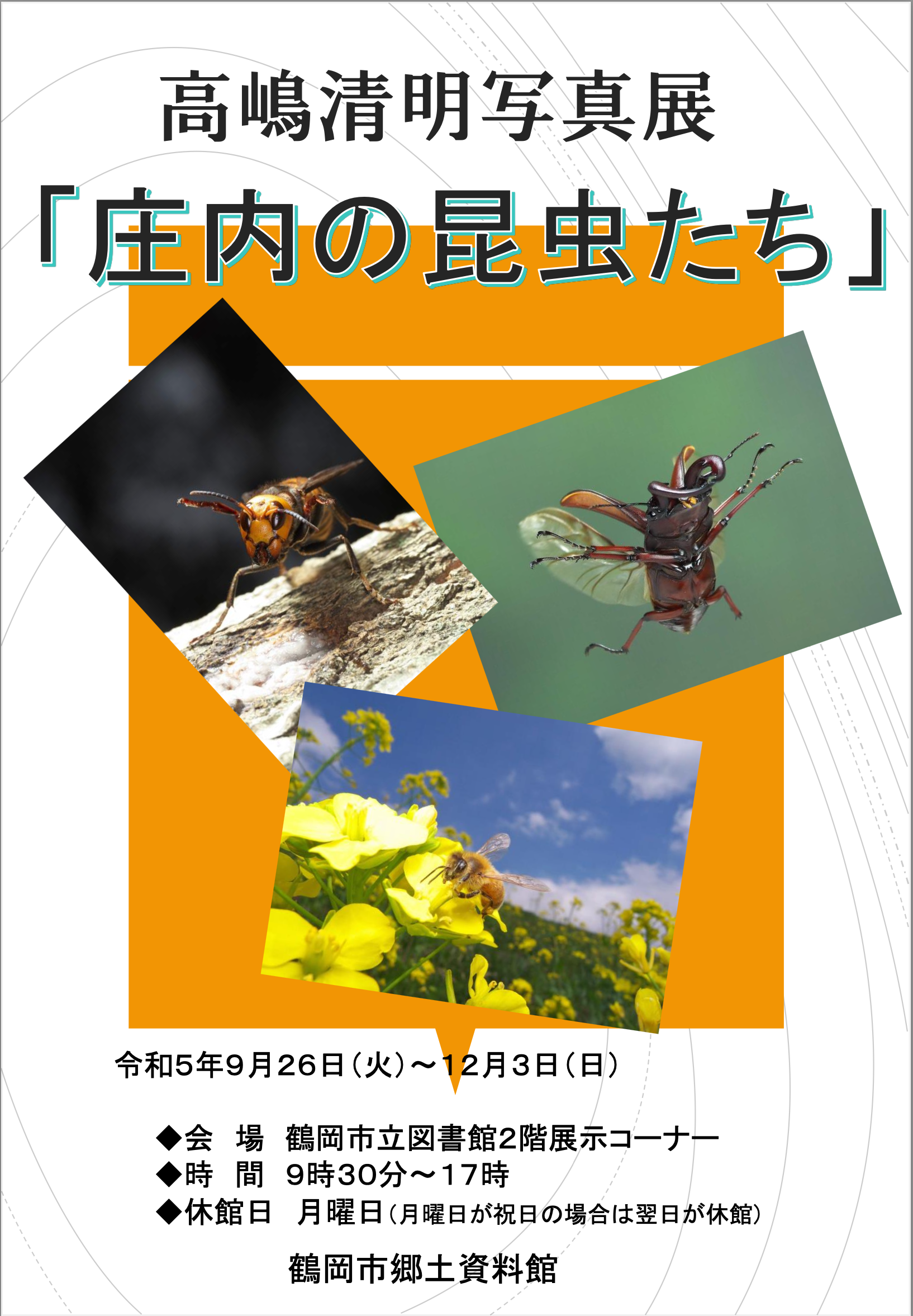

鶴岡市図書館での写真展2

写真展の展示の様子です。今回、写真展の企画をくださった郷土資料館の今野さんによりますと、いつもは郷土資料の展示で二色くらいまでで、カラーは初めてかもとのこと。照明なども写真展向きではありませんが、コンパクトにギュウギュウ詰めで、何だかとっても自分らしい展示になっています。

昆虫の飛翔の瞬間をとらえた作品群

昨年小諸の海野さんの写真展に並べていただいた2枚の巨大パネル(B0)、10年前に東京の旧オリンパスギャラリーの個展「昆虫空間」の作品(A0またはA2)を久しぶりに並べました

ずっと家で眠っていたパネルたち。やや!気がついたら一枚外国のチョウを撮影したものが混じってます。この標本は鶴岡の柴田稔さんよりお借りして撮影したものです。

右奥に小さく見えるのは、YouTubeにもアップしている昆虫スロー動画展示

平台ケースには過去SSP展に出展した作品を有効活用(笑) -

ヒトスジシマカ蛹化 ボウフラが蛹になる

たまたま目についたボウフラが蛹化が近そうに見えました。室内に持ち込み改めて見ると確かに近い!過去、何度か写真では撮影していますが、動画ではまだ撮れていません。

無事、撮影に成功しました。幼虫時代は腹端に呼吸管・・・空気の取入口がありますが、蛹になると胸から突き出す左右一対の呼吸管へと呼吸法を変更します。蛹化のどのタイミングで呼吸の仕組みが切り替わるのか注目しながら見ると面白いでしょう。自分は、なるほどうまく切り替わっているなあと思いました。

それを思うと、たぶん、抜けた瞬間に背中が上なのが理想なのですが、今回はそうなりませんでした。まあこれもありでしょう。最初はカメラ縦位置で撮影しようと準備していましたが、直前で気が変わって横位置に変えました。

前に写真で撮影した時、脱皮が始まると体を浮かせるように横に伸びたことを思い出したのです。直前の変更は失敗を招くことが多いのですが、今回はあたりでした。 -

【Slow Motion】ヒトスジシマカ吸血 口針の中を血が走る【Chronos 2.1】

吸血中のヒトスジシマカを高速度カメラChronos 2.1で、等倍超えの超接写で撮影しました。先日、GH6でマクロ撮影した時、赤く染まった口針を見ながら、もっとハイスピード撮影したら、中の血の流れが見えてこないかと思ったのです。

私のChronos2.1はMFTマウントに改造済み。そしていつものNikonの105mmマクロ(等倍マクロ)はマウント変換アダプターを使ってChronosに接続しています。なので、OMシステムの2倍テレコンMC20を使えます。残念ながらフォーカスアウトしたハイライト部に紫と緑の色収差が目立ちますが、口針の中を勢いよく吸い込まれていく血液の流れ、見えてきました!Chronos 2.1 Micro-Nikkor 105mmF2.8 + MC20 2142fps/60fps, 1000fps/30fps -

血を吸い終えて口を抜く瞬間【25%スロー】ヒトスジシマカ

猛暑が続いた頃は鳴りを潜めていたヤブカが、最近勢いを増してきたようで、やたら刺されます。自分が外で活動する時間が増えたこともあるのでしょう。

さあ、今年最後の撮影のチャンスです。もう半月後には撮りたくても撮れなくなってしまうでしょうから。GH6のHFR240fps レンズはOM90mmにMC20を併せて、かなりの拡大撮影ができます。ところが、モタついてしまって最後の口を抜く瞬間ばかりがたくさん撮れてしまいます。まあ、それも面白そうと、動画をまとめてみました。