以前、何度か見たマユをホトトギスに見つけました。寄生バチのマユらしいと想像するもののちゃんと調べてませんでしたが、寄主はもしかして?

付近を探したら見つかりました。やはり・・・

ネットで調べると、ルリタテハの幼虫に寄生するハチで、すぐにわかりました。タテハサムライコマユバチのようです。

以前、何度か見たマユをホトトギスに見つけました。寄生バチのマユらしいと想像するもののちゃんと調べてませんでしたが、寄主はもしかして?

付近を探したら見つかりました。やはり・・・

ネットで調べると、ルリタテハの幼虫に寄生するハチで、すぐにわかりました。タテハサムライコマユバチのようです。

樹上性で夏の間はあまり見かけませんが、秋になると低いところに降りてくるのか、よく見かけるようになります。カシワの葉上で日光浴する一匹をモデルの虫の眼レンズでパシャパシャと・・・

山形県内では庄内の海沿いに広く生息しています。

カキの実にくるチョウを探しましたが、何故か、あまり見つかりませんでした。以前、キタテハとカキをよく撮影した場所なのですが・・・

唯一見たのがアカタテハ。とてもありがたい一匹で、ストロボをバシャバシャ光らせましたが、ずっと汁を吸い続けてくれました。いつもの自作虫の眼レンズで撮影。

セイタカアワダチソウが見頃だったのは10月はじめだったと思います。後回しにしているうちに、すっかり旬を過ぎてしまいました。虫たちには貴重な蜜源でまだまだ人気ありですが・・・

今日もすべて自作虫の眼レンズによる撮影

ミゾソバの色が好きです。白とピンクの花、そして明るい緑の葉。春のレンゲもいいですが、秋に見るミゾソバは、終わりゆくシーズンに寂しさを感じるなか、格別な美しさを感じます。

ハナアブやミツバチがほとんどですが、虫たちも多く吸蜜にやってきます。

ヒャクニチソウもブルーサルビアも、植えた花にはあまり虫が来なかった今シーズン。来年はもっと庭に花を増やそうと誓ったばかりですが、晩秋に咲くホトトギスにホシホウジャクが次々に訪れ、最後の最後に庭の撮影が盛り上がっています。ホシホウジャクは庭に繁茂するヘクソカズラを食べてくれるし(ちょっとだけど)、こうして花に来てはいいモデルさんになってくれる・・・ほんとカワイイやつらです。妙なカメラが近づいてくるから最初は警戒するものの、しばらくすると、少しずつですが慣れて撮影させてくれるようになります。

家のすぐそばにあるホトトギスなので、写ってほしくないものが背景にいっぱい写り込んでしまいます。

ホシホウジャクは成虫越冬だそうですから秋深くまでこうして花にやってきます。そういえば、こいつらどんな姿で越冬するんでしょう。。。面白そうでない?

どこに巣を作っているのか、数日前から庭にクロスズメバチを見るようになりました。生きた小さな昆虫を捕らえるのが得意なハチですが、甘いものも好きです。いい感じに熟れてきた庭の柿の実にも数匹来ていました。

ホトトギスといえば、ルリタテハ幼虫の食草です。我が家のホトトギスにもたまに幼虫がつくのですが、去年も一昨年も外れでした。

今年は久しぶりにつきました。それも、こんなに大きくなるまで気がつかず・・・

トゲトゲしていて触ると痛そうですが、実際は全然です。カワイイもんです。

庭のホトトギスが花盛り。夕方近くになるとホシホウジャクが吸蜜に来てくれます。アベリアやツリフネソウで追いかけていた時と比べて、ホトトギスでは訪花時間が長くはるかに楽に撮影できます。

いつもの自作虫の眼レンズでもかなり寄って撮影できましたし、4Kスロー動画も撮れました!

そういえば夏の夕方にハマゴウでも追いかけたっけ・・・

4Kスロー動画も撮影!

こちらはフルHDの1/10スロー映像

本日は庭の虫たちがとっても賑やかでした。年一化で秋に出る昼行性のガ、ミノウスバまでが飛びはじめました。

交尾成立! 面白いシーンを目の前に、うまく撮れたかどうかは微妙・・・

このところ、ずっと自作虫の眼レンズばかりで撮ってます。大丈夫かなあ・・・自分(笑)

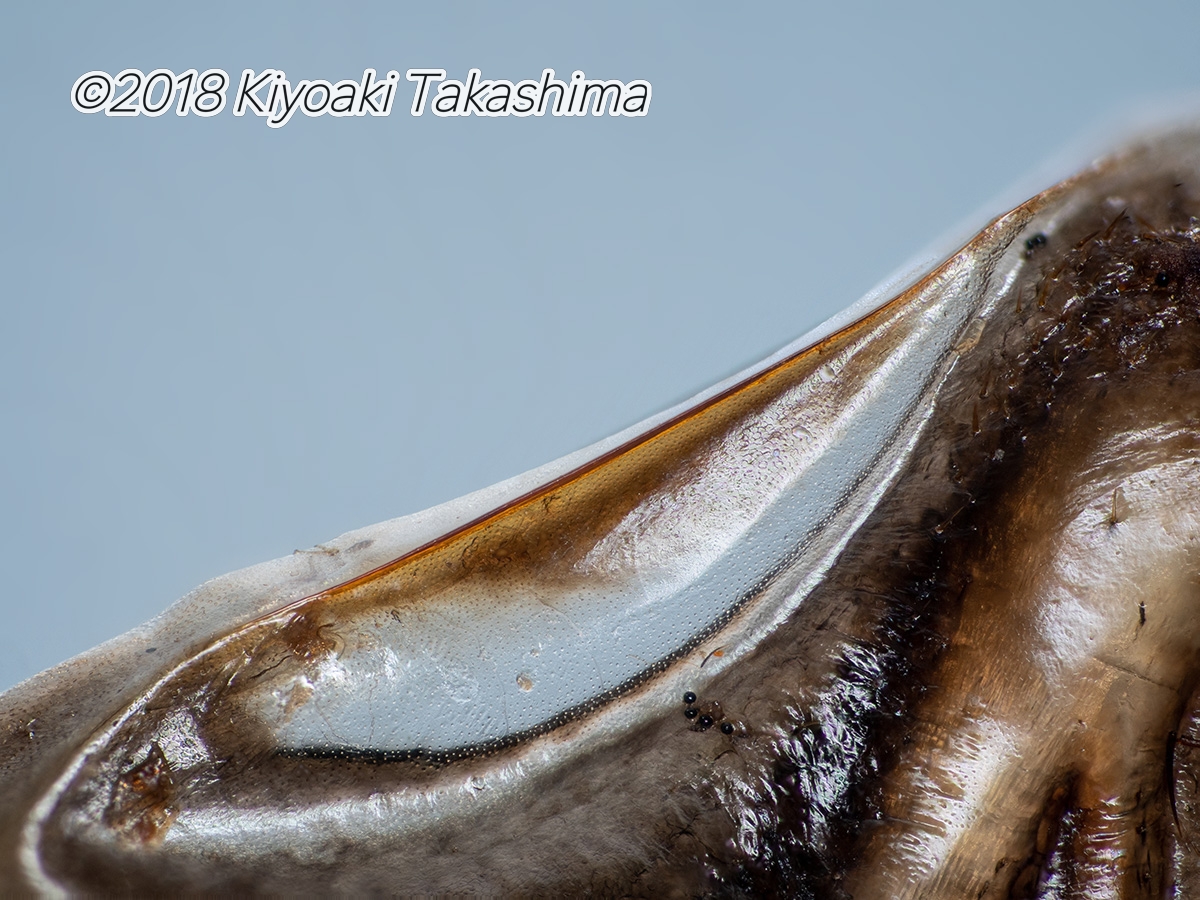

顕微鏡用対物レンズ10倍で撮影した約180枚から深度合成

エンマコオロギの右前翅裏面のヤスリ器を10倍対物レンズの画像を深度合成

鳴いているスロー動画から左右の前翅が閉じるときに大きな音が出ることがわかります。そして、左右の翅が開くときも小さく擦れる音が聞こえます。

その様子を想像しながらヤスリの歯の形を見ると、ヤスリ器が右から当たる時により抵抗があり、左から当たる時は抵抗は低くなる・・・確かにそのような形になっていることがわかります。

出来上がった画像を観察しているうちに、このままの画質でヤスリ器全体を見てみたいと思いました。端から端まで4枚の深度合成画像を作成し、パノラマ画像としてPhotoshopで合成してみました。以前、一度だけホウセキゾウムシの標本で試した方法です。

鳴いている動画を見ると全体は使っていません。でも鳴くときによく使っている部分が摩耗しているとか、こうして拡大してもわかるものではないようです。

エンマコオロギの音ありスロー動画(10%スロー)

FS700の2K240fpsをSHOGUN INFERNOで収録(ProResRAW)。音声はSHOGUN INFERNOのアナログ入力による同録です。

10月には珍しく気温が30℃以上に。夕方になって柿の実のポイントを見に行くと、思いがけずたくさんのアシナガバチが集まっていました。日中はホシササキリの撮影に費やしてしまいましたが、もっと早い時間に来ていたらさぞ面白かったことでしょう。今日という日は3回くらいやりたかったな・・・

日没後も気温は高いままです。灯りにケラが集まるに違いありません。昨年まではよかったマックスバリューの駐車場に向かいましたが、二匹見つけるのがやっと。この店舗はちょっと前に改装されましたが、灯りを虫の集まらないものに変えられたようです。諦めて場所を変えた結果、いい場所が見つかりました。運動公園脇の駐車場に大型照明。田んぼにもまあまあ近いし、お店ではないので人が全くいない・・・お目当てのケラも飛んでいます。チャ〜ンス

いつもの虫の眼レンズで飛び立った直後のケラを狙いました。かなり速いので撮影は難しく期待したほどの結果はでませんでしたが、まあ撮れたことは撮れました・・・

私の耳には聞こえない高い声で鳴くホシササキリ。マイクを通すと聞こえるものの、生では全く聞こえないと思っていましたが、最近、音源の方向に耳を向けると、かすかに聞こえることに気づきました。ところが音源に正対するとまるで聞こえない・・・そして近い音でないと聞こえません。結局、鳴き声の主を探すのには大変苦労することになります。今日は、探しはじめて撮影に成功するまで、二時間ほどかかってしまいました。

無事、目標の音ありスロー映像を撮影できました。

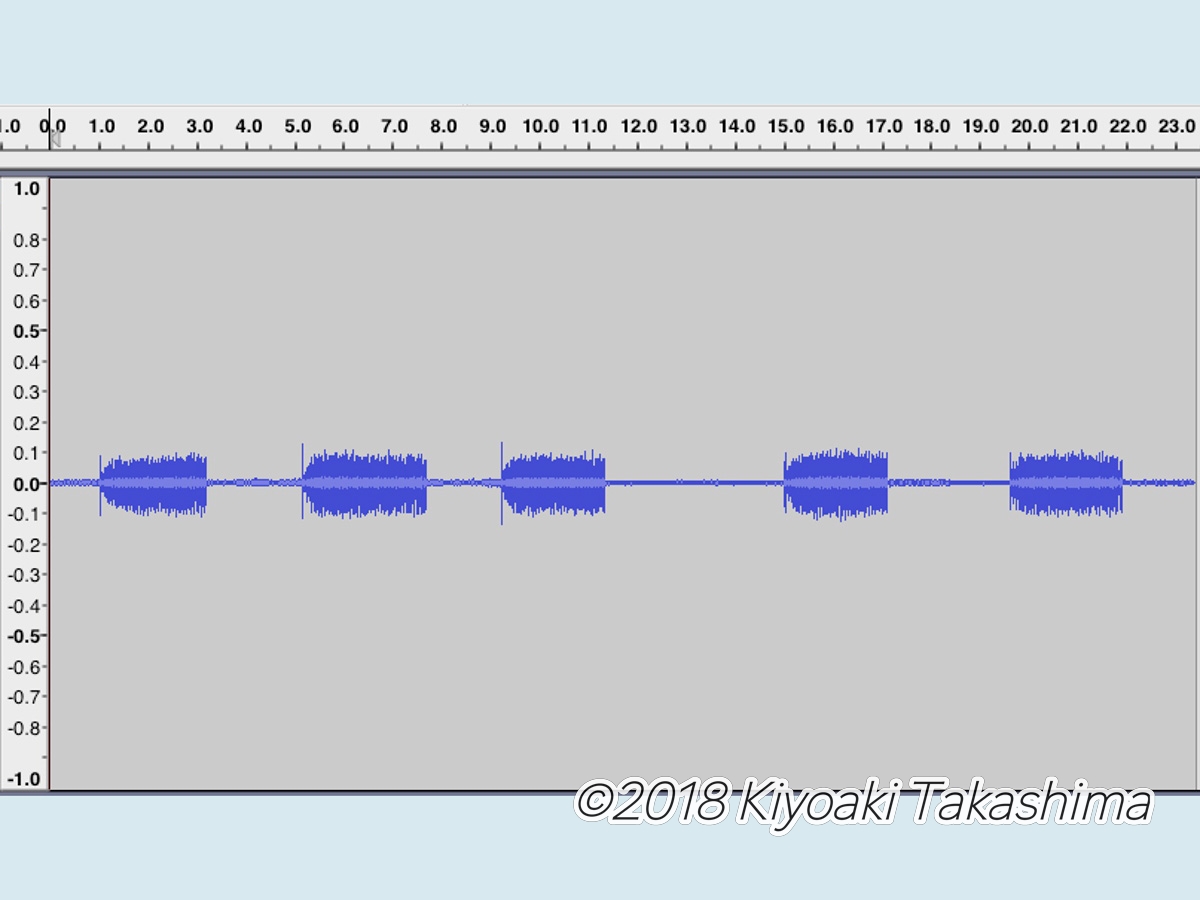

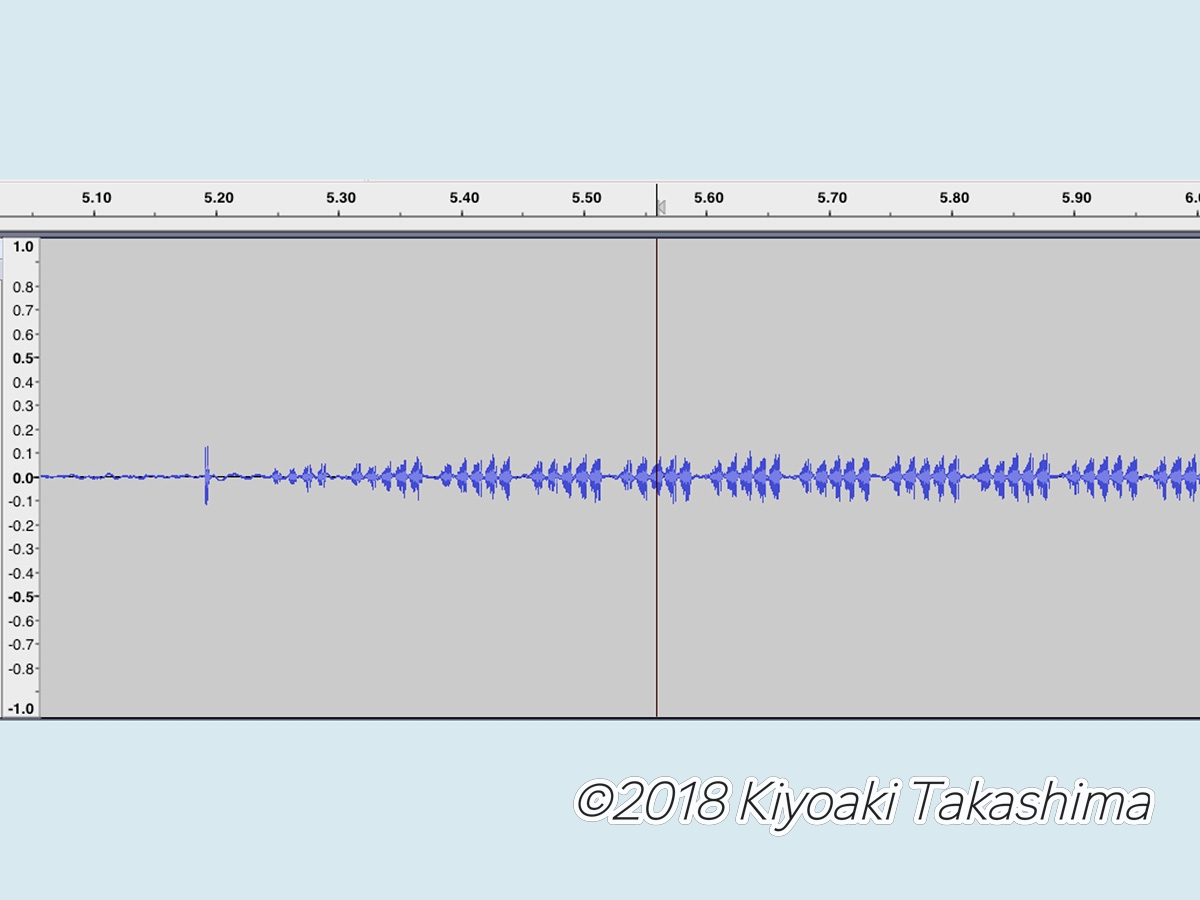

実は映像がなくとも、音声ファイルを波形表示すると翅をこすり合わせる回数など、かなりの部分が読み取れます。

拙著「声から調べる昆虫図鑑」付属の音声CDから、ホシササキリの鳴き声を波形表示してみます。使用ソフトはAudacityというフリーソフトです。

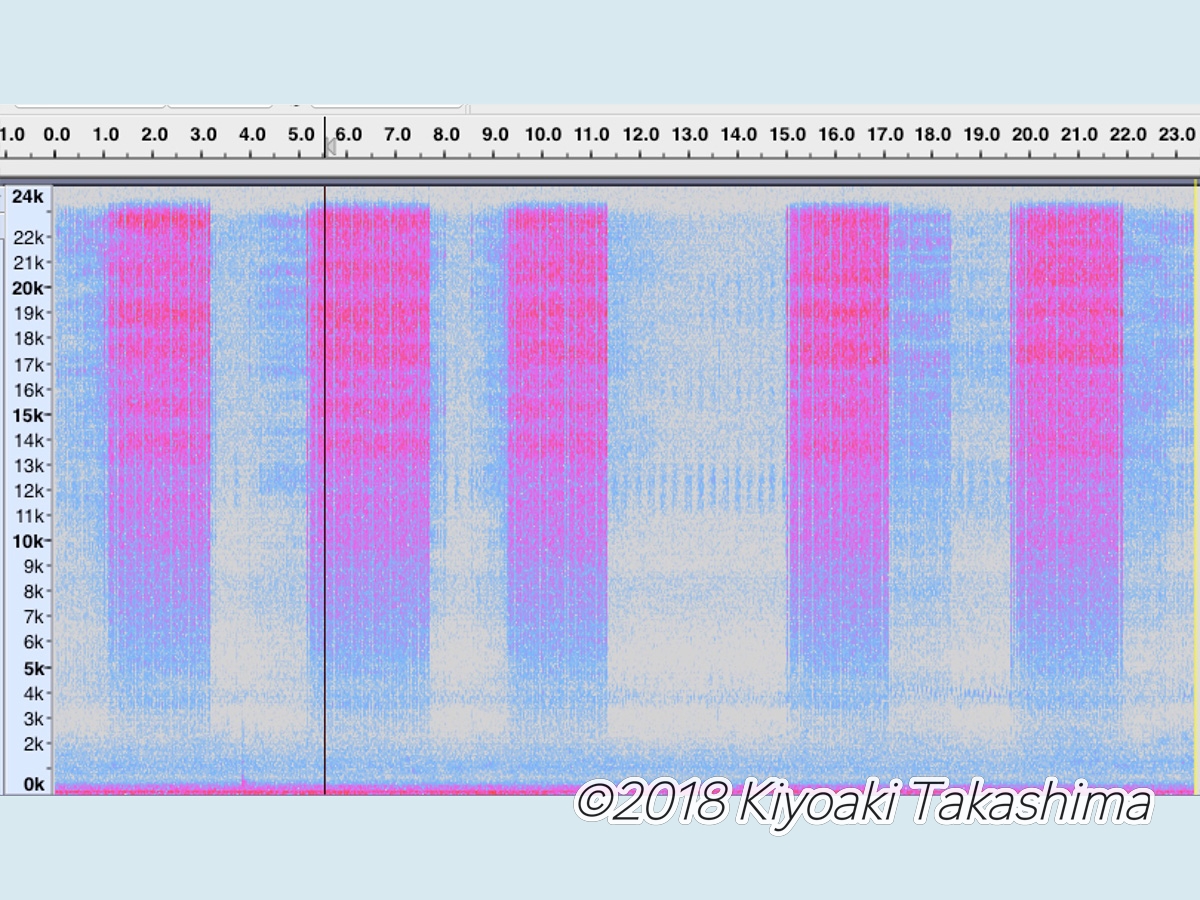

同じファイルをスペクトグラム表示。縦軸は音の周波数です。赤い色の濃い部分が音が大きいところで、特に強い部分は黄色く表示されます。人の可聴域の限界といわれる20kHz以上に特に強い音があります。現在の私の聞こえの限界は14kHzくらいにありますから、ホシササキリの声がほとんど聞こえないのも当然です。

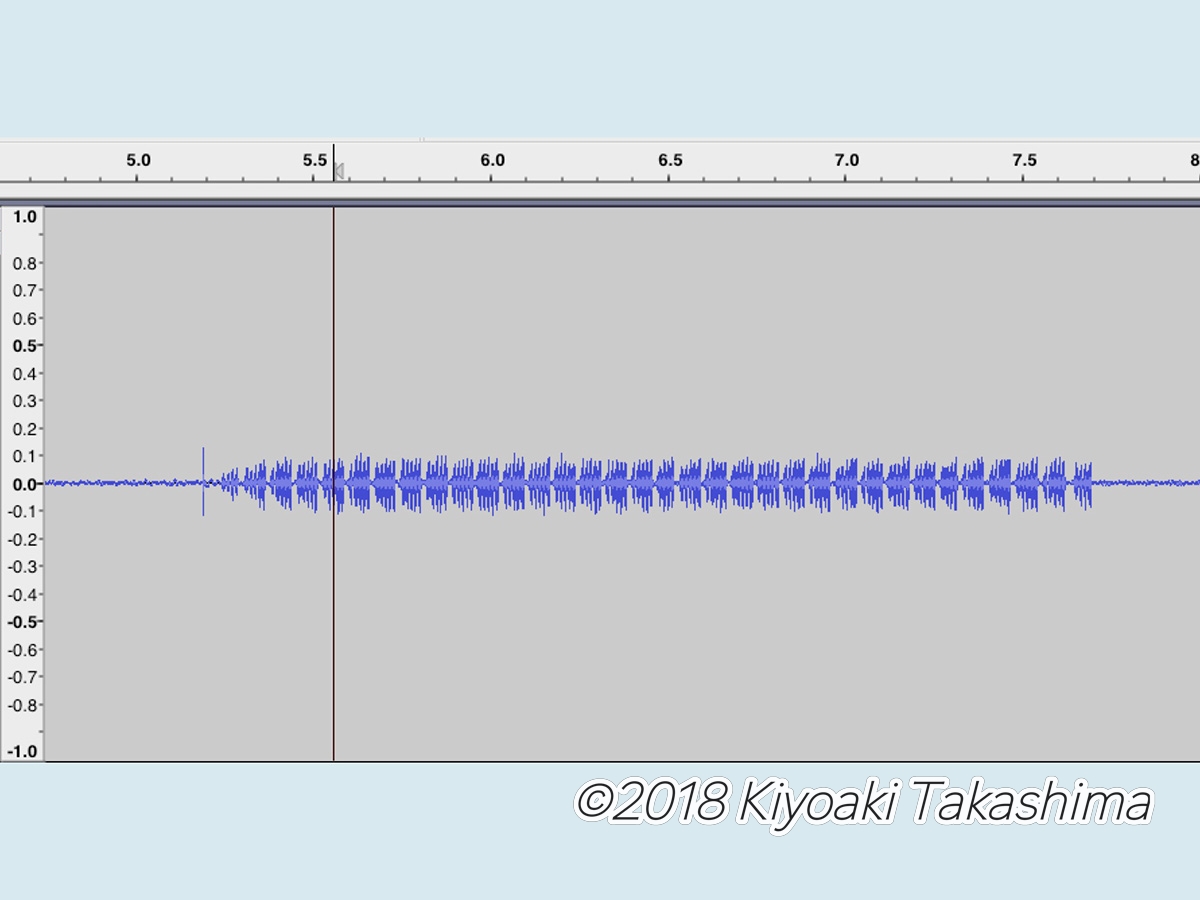

ふたたび波形表示にもどり、部分拡大します。時間軸を広げて見ると、一回のシーー音のなかに34の音があることがわかります。

さらに拡大表示すると、その34の一つ一つの音のなかに、5つの山が見えてきます。これが翅をすり合わせる回数と一致します。

5回翅を連続ですりあわせ、一呼吸おき、次の5回翅のすり合わせ・・・これを30回以上繰り返して、シーーという音一回分になっています。その様子は音ありスロー映像でよくわかります。以前より、音声波形から多分こうだろうと想像していましたが、映像で見るまでは、ずっと確信がもてないままでした。

カンタンを撮影しようと茂みに入ったところ、クズにとまって産卵中のオオカマキリを発見。またいつもの自作虫の眼レンズで撮影しました。

虫の眼レンズでの4K動画撮影にもトライしました。

毎年撮ってしまうオナガササキリの音ありスロー動画です。まだ私の耳にも聞こえますし、鳴いている姿も見つけやすく、あまり移動せずに鳴いてくれるので、動画に撮りやすいのです。

オナガササキリもキリギリス同様、左前翅のヤスリ器は内側の天井部分にあり、これを右前翅の縁にあるコスリ器でこすって音を出しますが、最後のカットにその様子がかろうじて見えます。

例によってFS700の2K240fpsをSHOGUN INFERNOで収録(ProResRAW)。音声はSHOGUN INFERNOのアナログ入力による同録です。