昨年6月の撮影。アゲハの4齢幼虫が5齢に脱皮します。早回しはありません。

ノーマルスピードでじっくり観察できます。

カメラはPanasonic GH5S、4K固定フレームで撮影の動画からFHD編集。

昨年6月の撮影。アゲハの4齢幼虫が5齢に脱皮します。早回しはありません。

ノーマルスピードでじっくり観察できます。

カメラはPanasonic GH5S、4K固定フレームで撮影の動画からFHD編集。

先日発表されたGH6を早速注文しました。手元に届くのは一ヶ月先ですが、本当に待ち遠しいです。でも5年前に発売されたGH5も、今でも最先端の素晴らしい画質です。雪の残る田んぼに群れるコハクチョウを撮影しました。

撮影:180fps 再生:60fps 時間を3倍にのばしています。

2008年撮影のカワラバッタ。言わずと知れた日本では代表的な擬態昆虫です。なんとか姿を見つけたとしても、ちょっと気を抜くと、どこにいるか見失いそうになります。

撮影場所は山形県庄内地方の某所。数年後には、このポイントから姿を消してしまいました。いつか復活するだろうと毎年訪れていますが、まだありません。

2010年6月撮影のコムラサキ。フキの葉上に落ちた鳥の糞に朝露が乗って、二匹で仲良く吸っていました。タテハチョウがほぼ四本脚であることをじっくり観察できる、なかなかいい映像と思います。 HDVカメラのFX1000で撮影、テープからHDDに取り込んだまま、ずっと眠ったままでした。

タテハチョウのなかまは、前脚が羽化の時から胸にぴったりついたままで、全く動きません。中脚と後脚の四本脚で歩きます。

GH6の登場で、どうやらSONY FS700を使う理由がなくなったようです。4K120P、FHD240P収録がエンドレスで本体記録できるようになると、Atomosのレコーダーも不要です。正直、外部レコーダーへの記録なんて、ワンマンの動画撮影では、なるべくやりたくない選択。RAW記録も魅力的だけどファイルサイズがでかすぎて厳しいし、NinjaVも気になっていたけど、もう必要ないかも知れません。

それにしても、登場からちょうど10年。FS700はいっぱい頑張ってくれました。おつかれさま!

そしてGH6です。この先しばらくメイン機種として戦える素晴らしいカメラと、手にする前から期待でいっぱいです。現在、GH6の製品ページにはなかったけれど、プレスリリースにあった、今回一番知りたかった情報がこれ↓

HFR(ハイフレームレート)においては、FHDで240p 10 bit記録を実現し、映像に緩急をつけるスピードランプエフェクトなどの映像表現を可能にします。AF(※6)を使用した音声付きの記録を行うことで、音声付きのスローモーション動画を仕上げることができます。また、カメラ内で任意のフレームレートに変換して記録することが可能なVFR(バリアブルフレームレート)も搭載。1 fpsのクイックモーションやFHDで最大300 fps 10 bit記録によるスーパースローの世界を表現できます。

YouTubeの関連映像も一部をもの除くと時間の無駄みたいなのが多いし、欲しい情報になかなかたどり着けません。こんな素晴らしいカメラなのに、なんですかね、ウォブリングがひどいだのなんだの・・・AFをきりなさい!あまりに雑音が多くて本当にびっくりです。そしてGH6のボディサイズが大きく重いことを、フルサイズより大きくなってしまったとか、マイクロフォーサーズはボディを小さくできることが最大のメリットなのに逆行しているとか、もう信じられない!

超望遠やマクロを使う時の像倍率の優位性こそが、M43の最大の魅力だと思います。撮影システム全体の小型化も合わせて、ドキュメンタリー制作には最高の選択で、これは当分揺るがないはず。だから多くの人がM43に飛びついたし、Panasonicがフルサイズに行っちゃって、自分はすごく不安でした。でもGH6で戻ってきてくれて、本当によかった。8Kは当分家庭用TVでは普及するはずがありませんし、6kクラスがM43でも大丈夫であることを証明してくれて、Panasonic、本当に感謝です!

GH6がめでたく世に出ました!

スペックは事前に聞いていたものは大体当たっていたようで、おかげで特に驚きませんでしたが、期待通りの登場でまずは一安心です。

2017年のあの興奮をまた再び今年楽しめるかと思うと、もうドキドキです。

さて、一番に気になっていたのはFHDのVFRですが最大300fpsと判明しました。まあ、少し上がってよかったよかった。

同時にHFRのFHD240fpsとあることにも気づきました。これはつまりVFRみたいに240fpsで撮って24Pとかにするのではなく、240fpsで撮影して240fpsで再生する、FS700なんかでSHOGUNとつないでFSRAW240fpsを撮影した時のような感じになるの?

とするともしかしたら音声同録もできてしまうのか・・・苦労して作り上げた自慢の音ありスローがGH6で簡単に出来てしまうのでは!?

ちょっぴり寂しいけど、でも手軽にできるようになるのは大歓迎です。いずれこの日が来ると予想していましたし・・・

と、待て待てまだ決まったわけじゃない。夜にでもじっくりスペックを調べてみよう。

NHKスペシャル 新・映像詩 里山(1)

「新潟の棚田 豪雪と生きる」(NHK総合1)

3月5日(土)午後9:00~午後9:50(50分)

水鏡に満天の星を映し出す絶景の棚田は、メダカや赤とんぼなど懐かしい生物の宝庫。命あふれる世界には、自然の猛威を豊かな恵みに変える秘密が隠されていた。

シリーズ「新・映像詩里山」。第1回の舞台は新潟県中越地方。豪雪と多発する地すべりに古くから悩まされてきた土地だ。人々は荒ぶる自然と粘り強く向き合い、極上の米を生む美しい里山を築き上げた。翻弄されては立ち直る、人と生きものたちの一年を斬新な映像詩で描く。

ハイスピードカメラ Chronos 2.1で撮影した春のチョウたち。

0:00 スジグロシロチョウ 撮影2142fps/再生60fps(35.7×スロー)

0:44 ベニシジミ 撮影2142fps/再生30fps(71.4×スロー)

1:04 ベニシジミ 撮影3358fps/再生30fps(約112×スロー)

2021年4月30日撮影の↓こちらの再編集です

ヒメオドリコソウの花など、色が全然出ていません。

2021年8月以前アップのChronos動画はみな色が悪く、再アップして入れ替え中です。

2009年1月3日撮影のマガモ。

求愛ダンスから交尾にいたります。

0:00 交尾ダンスを繰り返す

1:13 交尾

1:49 交尾

2:20 あまり乗り気でない雌

鶴岡に移った最初の冬で、これから、もっとよく撮る機会があるだろうと思っていたら、もう気がつくと13年も経ってしまいました。その時その時、チャンスを大切にしないと、次はないよってことだね。

KOWAの774を使ったデジスコ、HDVテープでの撮影です。

NHK BS8Kでは15分番組で何回か放送された「新・映像詩 里山」。この番組には、何を隠そう私も新潟編の取材チームの一人として参加しています。

いよいよ地上波・BS放送が近づいてきました。

先行してNスペ5min.が放送されます。

NHK総合 2月19日(土) 05:10〜05:15

NHK総合 2月20日(日) 08:52〜08:57

来週には本編の番組情報も出るはず。

いよいよだなあ・・・楽しみです。

フライングで動画が出てしまった?

まだ発表前ですが詳細情報が出ました。

デジカメinfo

43rumors

件の動画は非公開になっていて見ることができませんでした。それでも両サイトとも、スナップショットをいくつか入れてくれて、ボディ外観はかなりよくわかりました。

43rumorsの方GH5シリーズまではなかったファン用のスリットが見えます。ファンの音がどれだけ気になってくるか?気になるレベルとわかった時に、どう対策を取るか。

メディアは、おそらくCFexpressがメインとなることでしょう。まだ一つも持っていないから、用意しなくては・・・

でも、4K120pも5.7K60pも300Mbpsで、これならSDカードでもいけちゃうか?

EVA1みたいに赤外撮影はできないかなあ…

NDフィルターはなさそうだ…

VFRはFHD240Pを超えていないかな…

EXテレコンはどうなっているかなあ…

2010年2月24日撮影。まだ雪の残る田んぼに産卵に集まってくるヤマアカガエルです。雪の上もひるまずにピョンピョン飛んでくる逞しさに感激!

その後、チャンスがあればもっとしっかり撮影するつもりだったのですが、この身の都合と雪と天候と合わないことが続いて、12年経っても次がありません。

去年も2月22日に撮影しましたが、今年はまだまだ雪が深く、一週間後に同じような状況が見られるとはちょっと考えられません。

今日もまさかの大雪。゚(゚´ω`゚)゚。でも春はもう近いはずだ!

OM SYSTEM のOM-1が発表されて一日。22日に発表されるPanasonic のGH6を購入予定ですが、OM-1が素晴らしいカメラなので、気になって何度もWEBで情報を探し回っています。OM-1の動画性能は、スペックを見る限り2017年のGH5を超えるものではないようですが、裏面照射型&積層型のSONY IMX472を採用して、それはきっと全く次元の違う画作りになっていることでしょう。GH6は5.7K60P動画を撮影できるとのことですが、全く別のセンサーに違いないので、更に期待してしまいます。なのに巷の噂では、やれAFが遅れを取ってパナはもうダメだとか、出る前から負けだとか、何だか随分な言われ方です。

何だろうねえ・・・色々見ていたら、俄然パナを応援したくなりました。

動画カメラとしては、GH5は今でも十分優れたカメラです。もう5年前のカメラなのに!60pでの本体記録が4:2:0 8bitってのが今では残念ですが、それが4:2:2 10bitで無制限に撮影できるのではあれば、私はもうそれだけで十分満足できそうです。すっかり眼が悪くなったけど、今のGH5のAFでも十分使える撮り方しかしていません。そもそも純正以外のレンズを使う事が多いので、基本MFです。

写真はやっぱりパナじゃなくてOMになっちゃうと思うけど、動画はGH5の素晴らしかった事を知っちゃっているので、やっぱりパナへの期待と信頼はしばらく変わりません。

GH5でものすごく関心したのは、スマホのアプリを使った操作がよかった事でした。WIFIをちょっと外した時に、復帰も早く確実でした。その時のSONYはメタメタでしたが、今はどうかな?

そんなパナ大好きな私も、フルサイズのSシリーズには行きませんでした。正直ずっとマイクロフォーサーズを全面に、開発を続けてほしいと思っていたから

とにかく、早くGH6の実機を見たい!

ハーフパイプの平野歩夢選手の滑りは本当に感動的でした!こちら、道端の雪上では、体長2〜3mmの小さなトビムシが異次元ジャンプを繰り返しています。

Chronos 2.1(0.7.2)

Nikon Micro Nikkor 105mmF2.8

撮影:2142fps, 5406fps

再生:30fps

腹端の跳躍器で雪面を叩いてジャンプ!バックスピンに回転しながら一気に10cm以上進むことができます。雪上での行動を観察すると、すぐにわかりますが、トビムシは明らかに移動手段として跳躍器のジャンプを使っています。トビムシのジャンプは、よく言われているような危険回避だけじゃありません。

HDDの奥に眠っていた2009年5月撮影の動画です。

ヨモギの葉を食べに上がってきたヒメシジミの幼虫。まわりにはたくさんのケアリを従えていて、これでは外敵は近づけないでしょう。

ヒメシジミの幼虫は、腹端背面には蜜腺と左右一対の伸縮突起があり、伸縮突起が一瞬飛び出すと、アリがびっくりしたように走り回ります。いったい何が起きているのでしょう?

1000fpsで撮影したスーパースロー映像です。でも、これ本当にスローなの?と思ってしまうくらい、スローに感じません。特に前半。庄内では珍しいくらい静かにゆっくり降っている時を選んで撮っているのに、不思議〜

雪はゆっくり降りてくるものと、頭の中で勝手にスピードの印象を作ってしまっているのかも知れません。

高速度カメラChronos 2.1 (Ver.0.7.2) で撮影

撮影:1000fps(1920×1080pix) 再生:60fpsまたは30fps

鶴岡は年明け早々吹雪に見舞われました。

というわけで、今年最初の動画は風雪に耐える庭のスズメたちで

Chronos 2.1(0.7.1)

Nikon Ai-s NIKKOR ED 300mm F4.5 IF

撮影:1000fps 再生:60fps

12dB Gain

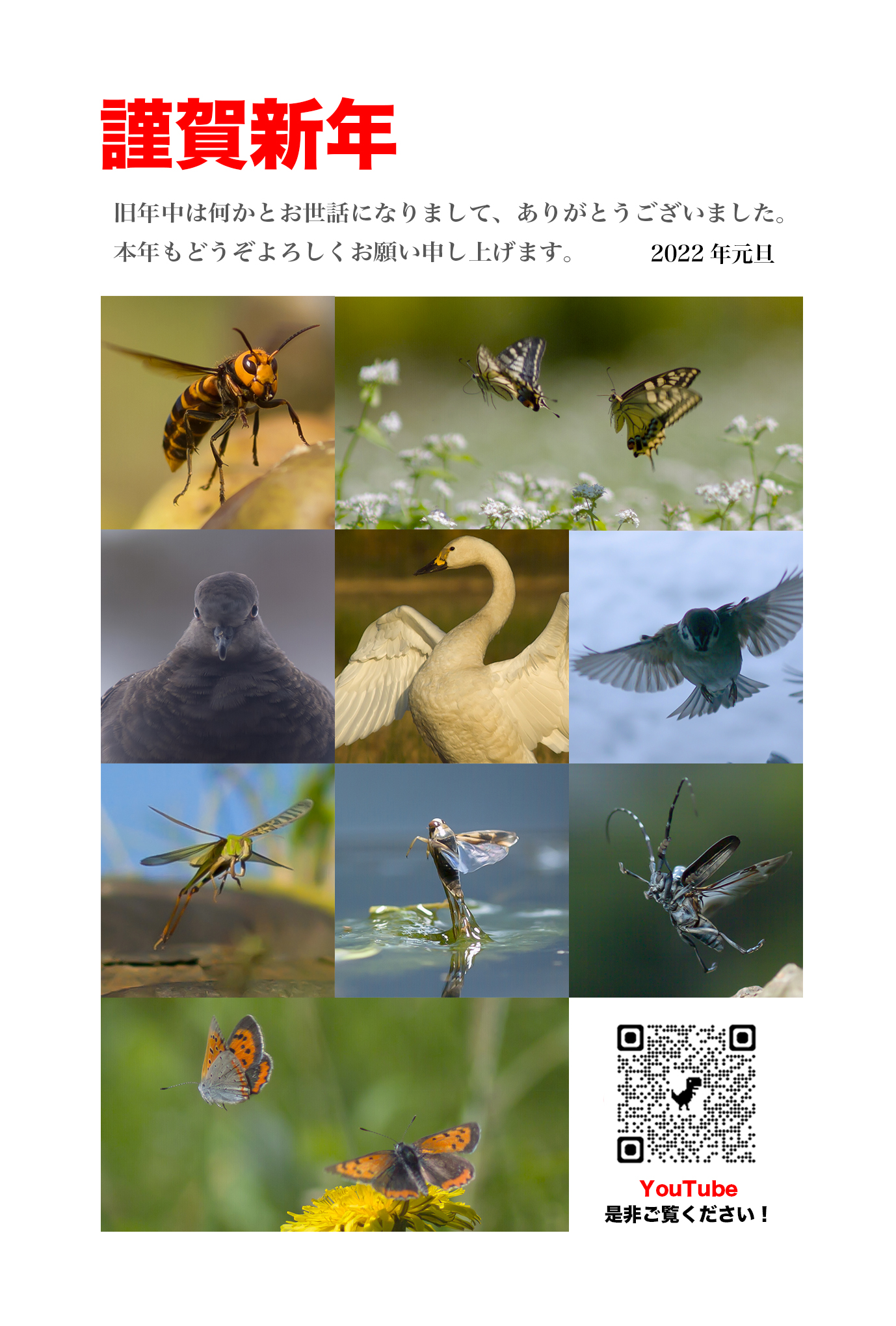

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いたします。

2013年2月撮影のコロギス幼虫です。エノキの落ち葉を綴って作られた越冬巣を見つけました。幼虫の吐く糸で落ち葉を綴って作られています。

かつてJSTのかがくナビで公開した動画ですが、残念ながら同サイトがクローズされてしまいましたので、YouTube用に再編集しました。以下「かがくナビ」での記事を・・・

コロギス(幼虫)

糸を吐く昆虫というと、まず思い浮かぶのはカイコでしょうか。その他のチョウやガの幼虫はもちろん、ハチやアリ、クサカゲロウ、ウスバカゲロウ、トビケラなど様々な種類で、幼虫が糸を吐いて巣やマユを作ります。ガムシは腹端から糸を出して卵をつつむ袋を作り、シロアリモドキは前脚から糸を吐いて巣を作ります。糸を作る昆虫は、実はかなり多くの種類に見られます。コロギスのようなバッタ目の昆虫が糸を使って巣を作るのも、そう不思議な事ではないのかも知れません。

コロギスは、幼虫も成虫も休む時は樹上の葉を糸でつづって袋状の巣を作ります。越冬態は幼虫で、晩秋に木を降りて根ぎわの落ち葉で巣を作り、春になるまで巣の中で過ごします。巣は雪のたまらない強い風をさけたような場所に多く見つかりますが、それはきっと、冬を前に安全な場所をしっかり吟味するからでしょう。気温が下がると全く動けなくなりますから、場所選びを間違えると暖かい春をむかえることができなくなります。

2月はじめ、エノキの根元にコロギスの巣を見つけました。クモやガの幼虫にも似たような巣を作るものがいますが、コロギスの巣には葉にかみ傷がついているので区別できます。そっと巣を開いてみると、確かに鮮やかな緑色の幼虫が潜んでいました。真冬の東北は、日中でもめったに5℃以上にあがりません。巣を壊したまま、そのまま元の場所に戻すわけに行きませんので、いったん持ち帰りました。

暖かい室内に入れると、幼虫はすぐに巣の修繕を始めました。アップで撮影してみると、口から糸を吐く様子が詳しく観察できます。チョウやガの幼虫に見るような吐糸管はなく、口から出る液が固まって糸になっているようです。小アゴを腕のように器用に使い糸をたぐって落ち葉に付着させる動きも、盛んに動く口ひげの動きも興味深いところです。

30分ほどで仮留め程度の修繕がすみ、一日経った頃には元の状態に戻りました。

くちばしの周りに黄色い花粉をいっぱいつけて、ツバキの花の蜜を吸うヒヨドリ。ミツバチ以上に受粉をサポートしてくれそうです。

2012年4月14日の撮影です。ほぼ10年前・・・

庭のツバキですが、全く撮った記憶がありません。カメラはPanasonic GH2、撮影データはAVCHD(1080i60)で、レンズはたぶんBORG71FL。

60iの動画ファイルも60Pのタイムラインに乗っけるだけで、簡単に編集できてしまいます。偶数・奇数のどっちのフィールドを優先とかなんとか、昔は色々ありましたが・・・