5年前に撮影したものの未公開のままだった動画です。

当時はきっと何か新しい発見があるに違いないと、一匹のセミに残酷な試みを決行したものの、それほどの成果を感じず、ただ印象の悪い映像になってしまったと思い、動画の公開には至りませんでした。しかし最近、件の動画を再び眼にして、HDDに眠ったままにしていおいてはもったいない、傷つけたセミにも申し訳ないと思いました。

発音器の画像だけは、すでに本やWEBに出しています。写真を撮った時にすでに背弁の下で激しく動く発音器に感激したことも、ちょっと忘れていました。

映像でなら、ここが音の元であることを、眼と耳で感じられると思います。

-

【25%スロー】アブラゼミの背弁を切り取り発音器を見る

-

ミズスマシ

月山山腹、標高1000mほどの高所の池にミズスマシが群れていました。種類は何なのか、確認できませんでしたが、オオミズスマシの大きさではなかったです。

これだけの集団を見るのは久しぶりです。真夏はきっと、こうして下界の暑さを逃れ山の池に集まっているのでしょう。実は別の虫を期待したのですが、ここでも見ることはできませんでした。。。

-

キアシナガバチの巣

庭のツツジの中にキアシナガバチの巣を見つけました。もうすでに雄蜂もいて新女王も混じっているはずなのだけど、どう区別できるのでしょう。もっと巣の構成がシンプルな時期に見つけられたらよかったのですが、まずは虫の眼レンズで接近してみました。

この映像からは幼虫の世話・栄養交換、巣を冷やす扇風行動、巣の補修などを見ることができます。 -

ギフチョウ

鶴岡市温海地区某所にて。昨夜鶴岡に戻り、今日は今年初のギフチョウを見るべく、毎年のこの場所に入ることに決めていた。真新しい雄を動画撮影していると、一匹、突然地表に降りてガサガサしているのが見えた。あ!雌と交尾か?と近づくも、すぐに雄雌離れてしまった。雄は飛び去ったが、雌はすぐ近くの枝にとまった。これがもう傷一つない美しい個体!撮って撮ってとこっちに訴えてくる。もう交尾嚢をつけているようだ。

OM90mmマクロ、テレコンなし。トリミングもなし。 OM90mmを装着したE-M5Ⅲで撮影。液晶で確認すると何かすごく細かい写りなんで、翅の全面にピントを合わせたいと標本写真みたいな撮り方に執着しているうちに、うっかり枝に触ってしまった!近くにとまってと願ったが、遠く崖を挟んだ向こう側に飛び去ってしまった。

上の写真の部分アップ。クリックしてピクセル等倍。

同じく部分アップ。クリックしてピクセル等倍。

同じく部分アップ。クリックしてピクセル等倍。 ひどいノイズと感じる人も多いだろうけど、私はノイズがあった方が写真らしくて好きだ。ノイズがなくてのっぺりしている写真はウソっぽく見えてしまう。

Lightroomの現像パラメーター。特に強いシャープはかけていない。 -

【OM90mm+MC-20】ベニシジミ幼虫【 Panasonic GH6】

スイバの葉を食べて育つベニシジミの幼虫。頭は体の下に隠れていて、葉を食べている様子は見えにくい。そこで、植木鉢のスイバに移して低い位置から撮影した。

カメラはPanasonic GH6、レンズは新型OM90mmでMC-20を併用。適度に距離を取ることができて、引きから超マクロまで一本で撮影できる。このセットなかなか素晴らしい。今年の動画撮影は楽しくなりそうだ。 -

ウメとミツバチ

15日より山形の実家で過ごしている。梅の花が見事に咲きそろっていて、ニホンミツバチが吸蜜に集まっていた。いつもの虫の眼レンズで撮影。

-

コガタルリハムシ

地面にべったりだったギシギシの葉が広がって、そこにコガタルリハムシがいっぱい集まっていた。越冬あけの空腹を満たすように、熱心に葉を食べ続ける雌と交尾するのに熱心な雄。まもなく大量の卵が産みつけられ、真っ黒な幼虫がまた葉をボロボロにするまで食べていくだろう。

-

自作虫の眼レンズでミツバチ

ミツバチの吸蜜を90mmマクロで追っかけようと思ったが、改めて難しいと感じた。やっぱり虫の眼レンズが撮りやすい。これは別に90mmがダメなわけではなく、虫の眼だとほぼノーファインダーで撮影できるからだ。

おまけに、レンズを切り替えてからの一匹は、虫の眼レンズがぶつかっても動じないので撮りやすい!黒が強い感じの、おそらくベテラン働き蜂だった。

ホバリングしながら花粉かごにまとめ作業

-

ホソウスバフユシャク

上池沿いの道を歩くと小さなガが何匹も飛び立った。数百メートル歩いて10匹くらい、気になるほどだった。枝にとまって休んでいる一匹を撮影。調べてみるとフユシャクの中でも最も遅く出る種だった。2〜4月に発生で、冬の終わりを、あるいは春の訪れを告げるフユシャクと言われているらしい。

OM 90mm F3.5 今日は、鶴岡も最高気温を20度を超えて山も騒がしくなっているかと思ったが意外にひっそりしていて、そんな中で印象的な出会いだった。

-

庭のツバキとミツバチ

しばらく暖かい日が続いたが、今日は20度を超えた。これまで全く羽音すら聞かなかったミツバチが、庭のツバキに何匹もやってきた。昨日だって十分暖かったはずなのに不思議なこと。偵察の働き蜂にようやく見つかったということだろうか。いつもの虫の眼レンズで撮影。久しぶりに本気で虫を追って、失敗が多かった。

ヒサカキのつぼみが一部白くなって開花が近そうだ。ハチには何か感じるものがあるのか、一匹周囲を飛んでいた。

ヒサカキのまわりを飛ぶ -

ベニシジミの幼虫

何年か前に成虫をよく撮った赤川の土手で、ベニシジミの幼虫探し。食草のスイバの葉に薄皮を残した食痕を頼りに探すが、思ったほどは見つからない。ようやく2匹だけ見つけることができた。すべてOM 90mm F3.5での撮影。テレコンなし。

スイバ

ベニシジミ幼虫の食痕

中央にベニシジミの幼虫

ベニシジミの幼虫

コモリグモの一種

フキノトウは今、食べるのにはちょうどよさそう

出始めのツクシ

ネコヤナギの花はまだ咲いていなかった

-

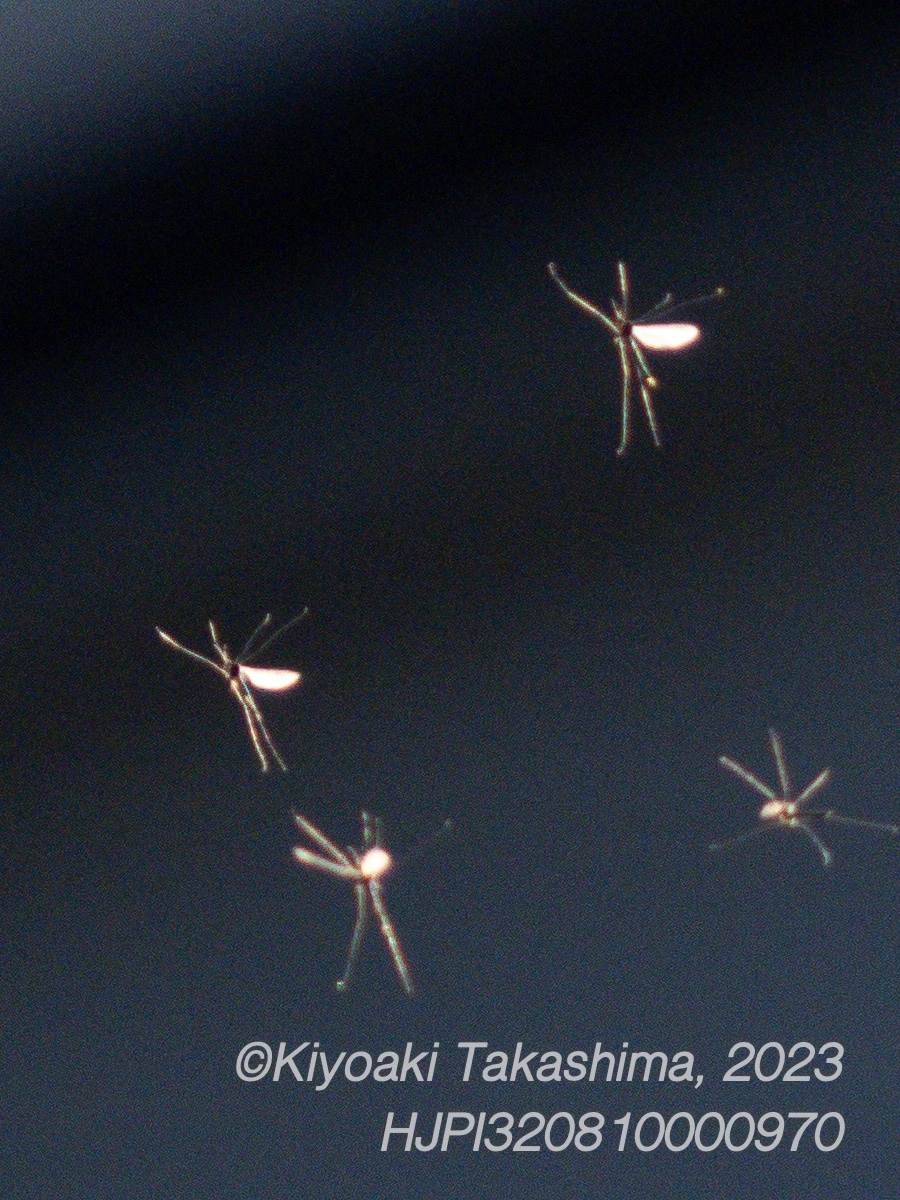

早春の蚊柱

毎年、庭のイトヒバそばに現れる蚊柱。ユスリカとは違うようで、ヒメガガンボ科かガガンボダマシ科の何かだと思う。今年初めていくつも現れた。

90mmに2倍テレコンで、絞り開放、逆光での撮影で、色収差が出やすそうなところだけど・・・

90mm+MC-20 これは全然OKだ!

ピクセル等倍 ショップの口コミでは「色収差が出てる!」とか騒がれるかも知れないけど、2倍テレコンを使えば画質が落ちるのは当たり前だ。現場で本気に被写体に向き合っている時には、テレコンでもいいから倍率を稼ぎたい時がある。

この程度の色収差なら、Lightroomに戻って補正して現像しなおせばいい。しかし、テレコン付けてもなおこの解像感、相当に優秀じゃないだろうか?

ピクセル等倍 90mm+MC-20があれば、昆虫写真はだいたいOKと思う。

あとは、もっと超マクロのコンパクトなシステムがやっぱり欲しいかな。 -

ハンノキ林の春

すっかり花穂が伸びて、ハンノキの林全体が色づいて見えるようになってきた。

OM 90mm F3.5 しばらくOMの新しい90mmマクロをメインに撮影するつもり。ちょうどよく手に馴染んで、すっかりお気に入りのマクロレンズとなっている。

OM 90mm F3.5 + MC-20 幹に産みつけられたミドリシジミの卵

OM 90mm F3.5 OM 90mm F3.5はS-MACROに設定して2倍テレコン併用で何と↓ここまで拡大撮影できる。これは本当に素晴らしい!

OM 90mm F3.5 + MC-20 実は使いはじめて2日経ってようやく、S-MACROに切り替えないと高倍率が得られないことに気がついた。そんな人は少なくないだろう。風があってハンノキが大きく揺れる中で、この倍率はすでに厳しいけれど、撮れることは撮れる。けどストロボなしでは手持ち撮影は厳しいだろう。ストロボを使っても油断するとぶれてしまうかも知れない。

↓上の写真の部分アップ。絞りは16。ベストな絞りはまだつかめていない。

部分アップ -

マツムシなど

ZOOM F6, Sennheiser MKH8020, 2022年8月24日 新潟県胎内市

夏の夜、波の音が近い公園にて。スズムシ、マツムシ、ヒロバネカンタンその他いろいろです。

-

クロアナバチ/Sphex argentatus 穴掘り

撮影しただけで眠ったままの自作虫の眼レンズの動画を発掘。昨年(2021年)までの数年間、近所の公園にはクロアナバチのコロニーができて、8月上旬はいつも数匹が穴を掘っていました。

撮影:2021年8月1日

撮影機材:GH5S 自作虫の眼レンズ

180fps撮影/60fps再生の3倍スローです。1:01 着地が美しいです!

今年は新しい機材で撮影に取り組むつもりでいたのに、すごく少なくて残念でした。この日、高速度カメラChronos2.1でも撮影していました。

土を掻く時の奇妙に曲がった前脚が面白いです。長い剛毛とあわせて、土を掻き、まとめて運ぶのに効率のよい形となっているのでしょう。

撮影レート2142fpsまたは1000fps、再生30fps。 -

【Slow Motion】昆虫スロー動画集 Topaz VEAIアップスケール【Chronos 2.1 Highspeed】

今年Chronos 2.1で撮影した昆虫のウルトラスロー動画をTopaz VEAIでアップスケールして効果を試してみました。

すべて200%アップスケールしていますが、オリジナルが低画質な方が効果ありのように思います。字幕にデータを入れました。こちらは春から夏の撮影より

-

【自作虫の眼レンズ】Topaz VEAIでアップスケール ニホンミツバチ【GH6 HFR240P】

GH6に自作虫の眼レンズを装着し、HFR240Pでセイタカアワダチソウにきたニホンミツバチを撮影。いつものようにFHD編集後、ふと私的に最近大注目のアップスケールソフトTopaz Labsの Video Enhance AI (VEAI)を試してみたくなりました。画質が悪い自作虫の眼レンズですが、Chronosのスロー動画でのVEAIの効果を思うと、ひょっとしたら大化けするかも・・・

最初の10秒は処理前ですが、その後はVEAI適用です。大化けではありませんが、期待通りの効果が出ました! -

【Slow Motion】Topaz VEAIでアップスケール【Chronos 2.1 Highspeed】

Topaz Labsの Video Enhance AI (VEAI)を2年ぶりに試したところ、M1 Macにも対応して激速になっているし、最初に試したヒトスジシマカが期待以上の効果が出て、思わず購入してしまいました。

高速カメラChronos2.1は、秒3000コマや5000コマといったウルトラスロー動画を手軽に撮影できますが、SDクラスの解像度になってしまいます。そこで動画のアップスケール専用のこのTopaz VEAI。

以前試した時は、一分ほどの動画を処理するのに平気で24時間以上かかる残念なソフトでしたが、それはi5のintel iMacで試した2年前のこと。Adobeの超解像がよかったので、そちらに目を奪われていましたが、なんとVEAIもAppleシリコンに一年近く前に対応していたのですね。。。何だかずっと余裕がなかった事を実感しました。そして久しぶりにソフトで興奮しました。素晴らしい効果です。色々試してみましたが、このヒトスジシマカのように見えなかった詳細が見えてくるものもあれば、アキアカネの翅の網目がブロックノイズと誤認されて消えてしまったり、でも、それも設定次第のようです。

これからは積極的に活用していきたいと思います! -

【Slow Motion】トノサマバッタの飛び立ち 最後は糞飛ばし【Chronos 2.1 Highspeed】

最後は後脚で糞を勢いよく蹴っ飛ばします!

トノサマバッタがジャンプの後に大きな翅を開き羽ばたきに移る様子を高速度カメラChronos2.1で撮影しました。撮影フレームレートは3358fpsまたは5406fpsです。 -

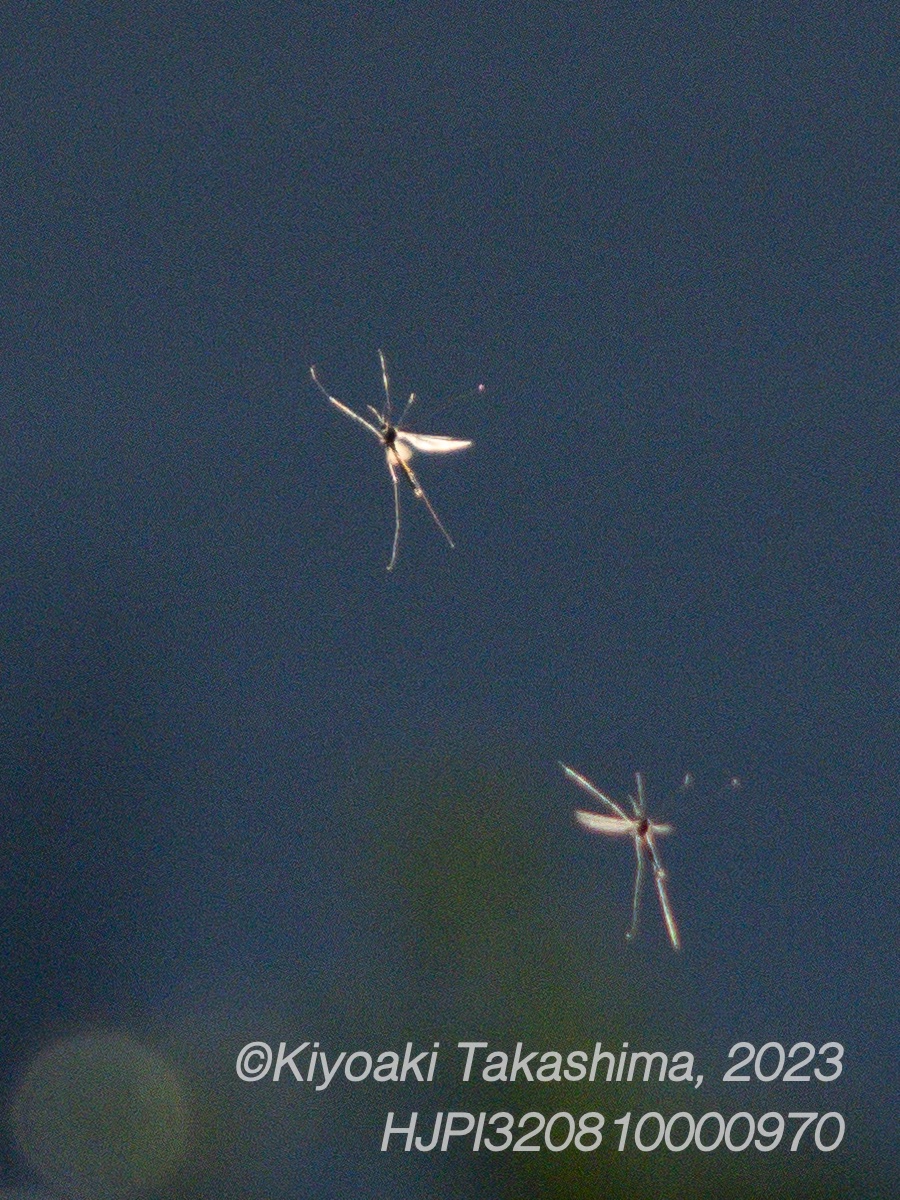

【Slow Motion】ヒトスジシマカ交尾飛翔【Chronos 2.1 Highspeed】

以前、写真に撮った時はわかりませんでしたが、高速度カメラChronos2.1で撮影して(2142fps)、雌だけでなく雄も羽ばたいているのを確認できました。

ヒトスジシマカは雄と雌が向かい合った姿勢で空中を飛びながら交尾します。上が雌、下が雄です。サムネイル画像は以前撮影の写真から

ヒトスジシマカの空中交尾