残雪の中を見てまわると、まだ芽吹いたばかりのトチノキが多く見られます。

高木なものはすでに花穂をのばしているので低いものばかりですが、

おかげでこんなものを見つけることもできます。

トチの芽はペタペタ粘っこい表面ですが、構わずのしのし歩いておりました。

今日見たのは雌ばかり。雄もぜひ見てみたい!

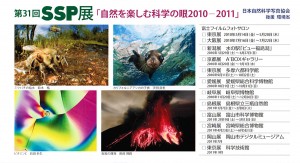

本日よりSSP展「自然を楽しむ科学の眼2010-2011」のスタートです。

東京展を皮切りに全国12ヶ所で開催されます。

お近くの方、ぜひ会場に足をお運び下さい!

この日は、今年担当することになった講座の第一回目。

10人ほどを引率して熊野長峰にのぼってきました。

講師としてはちょっと遠慮していたかなあと、あとになって反省することもありましたが、

好天に恵まれ事故もなく無事終了。まずは一安心です。

道中、とっても気になる昆虫に出あいました。

早春、芽吹いたばかりのオオカメノキに見つけた半翅目の幼虫。

その後を確認しないまま季節が過ぎてしまっていたのですが、ここでその正体を目にすることに。。。

もちろん別種の可能性も否定できませんが、同じ虫の成虫と見ていいと思います。

成虫になっても体長は3mmほど。非常に小さな昆虫です。

観察会の主役(?)はギフチョウです。

登山口の池から山頂まで、ほぼ全域に姿を見ることができました。

今日という日は実にタイミング良かったようです。