鶴岡への戻り途中、月山道が雪崩で通行止めとの情報・・・

もう高速に乗っていて西川料金所を通過しようというところまで来ていました。

この時点ではまだ高速は通行止めになっていなかったので、Uターンする機会を逃し、終点まで走るはめに。まあいいや。もしかしたら撤去作業が進んでいるかも知れないし。

月山ICに着いて驚いたことには、現場はすぐそこ。

警察車両やレスキュー隊も待機していて、除雪車の作業を見守っています。

状況を確認したかったですが、すぐに戻り方向に誘導されてしまいました。

大井沢まで来て、新庄周りで鶴岡に帰らなければならないとは、ちょっとため息が出ます。それに意外に早く復旧が進んだりするかも知れません。現場が見える対岸にのぼって様子を確認してみることにしました。

そして、そこでようやく、恐ろしい現場の状況が見えてきました。

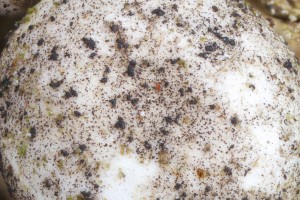

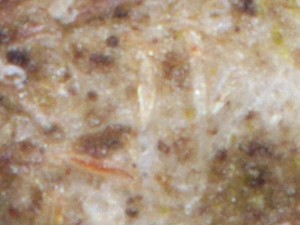

↓さらに詳細の見える画像です。

ニュースによれば30mに渡って、最大5mの雪でおおわれてしまったそうです。

幸いにして巻き込まれた車はなし。本当に良かったです。

同じ場所から雪崩の危険箇所が何カ所も見えます。

表層雪崩ではなく、全層雪崩。今も2m以上ある雪の層が一気に落ちてきたら、大変なことです。

今年はどこも積雪が多いので、みなさん、十分に気をつけていきましょう!

現場の安全が確保されるまで当分通行止めは続くようです。

28日14時にいたっても、まだ復旧していない模様。

6日より開通しました。

ただし、夜7時〜朝6時までは引き続き通行止めですので、ご注意を