ここにテントウムシが多数集結していました。

屋根のあたりに集中して歩いています。

越冬場所を探して移動中なのか、ここを越冬場所に選んで集結しているのか、見ているだけではわかりません。後日、改めて調べてみましょう。

気温も上がって気持ちのいい1日でした。いたるところでテントウムシやカメムシの集団に会いました。うかつに車の窓を開けられないくらいでした。

昨年、とある公園のサクラ並木でヒメカマキリを見つけて喜んでおりましたが、今年も結局早い時期に見つけることができず、秋も深まってからの再開となりました。

でも、今年は場所が違います。サクラよりずっと低いシャリンバイの植え込みで日向ぼっこしていました。結構まとまった数です。少なくとも5匹はいました。

あとで確認していて、上のもう一匹に気づきました。もっと引いて撮影しておけばよかったかな?

体長3cmほど。太めですが、バランスのいい可愛いカマキリです。

顔のアップ。小さいのでピントが浅くなってしまう。。。ガでも食べていたのか、細かい毛がついています。

数日前、高館山の動植物についての小冊子「高館山の自然」(昭和56年)を見ていて、ハラビロカマキリの記述がありました。え〜!いるんだ!とにわかに盛り上がり、それでこの時期にいそうな場所はと気にしてまわっています。4年前の今頃、私は香川県にいて、日当たりのよい壁や常緑の葉の上でハラビロカマキリが多く日向ぼっこしていたのを思い出します(楽しかったなあ)。

もちろん誤認の可能性も考えられます。たとえば「高館山の自然」にこのヒメカマキリの記載がなかったあたりで、もしや?と思ったりします。そして30年前の記録ですから、今とはだいぶ違うはずです。

※後日、山形昆虫同好会会誌29号(2000)の岡部光一さんの記事「カマキリ目の採集記録」を見ました。記事によると、岡部さんも「高館山の自然」のハラビロカマキリの記載に注目し、付近を調査されたけれど見つからなかったとのことです。

岡部さんの記事には、庄内地方でのウスバカマキリについてもふれられていました。私はまだ見ていない種ですが、是非見つけてみたいと思っています。

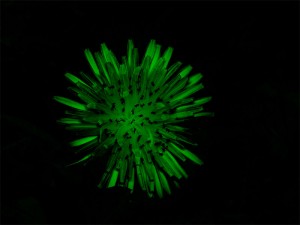

時々、思い出したように引っ張り出して妙にはまってしまうビョーキのようなものがいくつかあります。紫外線写真もその1つ。

先日、紫外線透過・可視光吸収タイプのフィルターを入手し、いつものE-520+マクロ50mmで試写してみました。そのうちの一枚を紹介します。セイヨウタンポポです。

デジタルカメラは意外に紫外域への特性がいいようです。その中でも、うまい具合に手持ちのOLYMPUSは感度が良さそうに思います。他では、ここまで写らないかも知れません。

まずは以前にもよくやったように、RGB各チャンネルに分割します。

レッド

グリーン

ブルー

前によくやった方法ですと、このブルーのみをグレースケールでモノクロ化して、明るさを調整します。こんな具合になります。

紫外線を吸収する中央部分が濃くなりました。

通常は見えないブルズアイとよばれる模様です。

フィルターはU-330というタイプのもの。330nm付近にピークを持ち、700nm付近をピークに近赤外線も通してしまうフィルターです。この選択は失敗だったかも知れません。この赤外線の影響がどのくらい画像に出ているのか分からず、得られた画像をどう解釈したらよいのか分からなくなってしまいました。U-340、U-360など、他の紫外線フィルターの方が、赤外線の影響がずっと少なく、よかったかも知れません。でも、U-330は250nmあたりから特性があるので、魅力的に思われました。

といっても・・・

カメラの画像素子の紫外線への特性自体、それほど良くないはずです。CCDの分光特性(バンドパスフィルター込みの)も分からないままなので、何をやっているのかという世界かも知れません。

さて、ここから更に冒険します。ブルーとグリーンをカラー合成、Gチャンネルでは明るくBチャンネルでは暗く写っていた部分が黄色く染まっているようです。

とっても危険な遊びかも知れません。そう思って見て下さい。見た瞬間にキレイ!と思えてすぐに公開したかったのですが、一週間近く迷ってしまいました。この合成法は、ブルズアイやネクターガイドが色別され見やすくなるのではと期待しているのですが、誤った情報を流してしまうことになるのではないかと、正直怖いです。

1人で考えていても意味がないと思いましたので、思い切って公開してみます。

上記のような撮影法で得られた画像を果たしてどう処理すればベストなのでしょう?ご意見をお聞かせ下さい。

カラスウリを食べるトホシテントウの幼虫を見つけました。

撮影後、画像を確認したところ、妙な事に気づきました。草食性のテントウムシ特有の網目模様の食痕はいいとして、周囲に一本はっきりとしたスジが見えます。あれ?これはもしや・・・

引いて見ると、これは面白い!ぐるりと円を描くようにはっきりとした一本線があります。これは葉を食べる前に最初につける傷でしょう。イケマの葉を食べるアサギマダラの若い幼虫がそのような行動をとります。食べる部位に続く葉脈を断ち切って、イケマの毒性分を弱めるんでしたか・・・。

トホシテントウの幼虫も同じような目的でしょうか?まず食べる分を決めて、そのまわりを傷つけ、それから内部を食べるようです。今日は時間がないけど、いつか必ず確認しようと思います。

10/9かがくナビ公開のツリフネソウについて、補足画像です。

入り口はやや窮屈です。中に入るためには、後ろ脚を使って広げるようにします。内部に潜りこむと、イヤでも天井から下がっている雄しべと雌しべが押しつけられることになります。

花から出てきたところ。背中側は頭から胸、翅、腹部までしっかり花粉がつきます。胸のあたりは何度も擦れて毛が薄くなっているようです。

ツリフネソウにとってトラマルハナバチは大事なお客さま。トラマルハナバチの方も、サイズがぴったりなこの花に喜んで吸蜜に来ているようです。

ああ大失敗。途中までは順調に撮影できていたため油断してしまいました。一番面白い部分を撮り逃してしまい、今日の撮影は残念な結果に終わってしまいました。

イラガのマユ作りです。ちゃんと観察・撮影したのは初めてです。

最初にマユをつくる場所を決めると枝の皮をかじる・・・驚きました。以前、何かで見ているかも知れませんが、少なくとも記憶に残ってはいなかったです。

上の写真の50分後には、少しずつですがマユのおおよその形が出来上がってきました。ビデオも同時に撮影していてイイ感じでしたが・・・。

あいかわらず失敗をくり返しています。あまりに悔しく、次に撮影に成功しないことには事の顛末を報告できそうもありません。こんな絵文字は使ったことがないのですが、今日の私は全く「orz」でした。

山形の永幡さんに教えてもらった鳥海山ふもとのショウリョウバッタモドキのポイントを訪れました。秋田県側です。午前中に向かった鮭川で急に思い立って移動したため、無事に着けるか怪しいものでしたが、何とか日没前に到着。

やっぱり遅かった。。。気温は下がってくるし高いススキに遮られて薄暗く。。。

でも見つかりました!、私はじめて見るショウリョウバッタモドキです。証拠写真程度にしか撮れませんでしたが、もちろん、また日を改めて訪れたいと思います。

もう一つ、発見がありました。

カヤコオロギ。これも初めて見る虫です。長野でも山形でも見た記憶がありません。

翅が短く幼虫かと思ったら、これで成虫とのこと。どうも鳴かないようです。

日没近くギリギリの明るさの中で結構目に入ってきました。

10/2公開の今週の自然だよりでも紹介しましたが、ホソヘリカメムシの若齢幼虫はアリにそっくりです。多くはもっと成長した幼虫で、自然だよりに載せたサイズの幼虫は少数で、ちょっと苦労しました。

たぶん2齢幼虫と3齢幼虫と思います。アリに似ているのはこのあたりまで。

ホソヘリカメムシの幼虫は所々に集団を作っていて、成長段階をまとめて見ることができます。終齢幼虫くらいになると、もはやアリっぽさは皆無。お腹はクモを連想させます。