コバネササキリの鳴き声は私の耳には聞こえにくい。はじめて気がついたのは二年前に秋田の高原でのこと。足下からたくさんササキリが飛び出すのに鳴き声が聞こえないと思ったら、よく見ると、翅を細かく震わせていて驚いた。自分の耳に聞こえない高い音で鳴いているのではと、ショックだった。うんと耳をすませるとかすかにカサカサが聞こえてくる。調べてすぐコバネササキリとわかった。

その虫が、どうも近所にもいるらしいと気がついたのは昨年の晩秋。雄が細々と生き残っているのを見たのだが、ようやく確認してきた。

▲鳴いている雄。翅は細かく震えているが声が聞こえない!私の耳には・・・

声が聞こえないと、近くに生息していても気づくことができない。

コバネササキリの声はこちらから

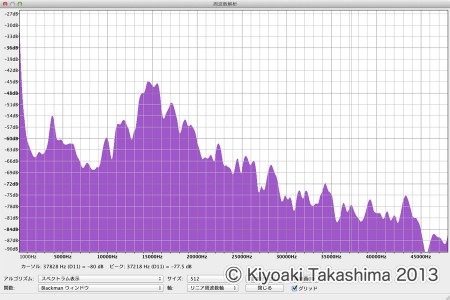

▲録音データよりコバネササキリの声の周波数特性図を書き出してみた。ピークは15000Hz付近で、私の可聴域を超えそうな微妙なところに山を作っている。同時にそれより低い周波数なら、私の耳にも聞こえる音も含まれるから聞こえないわけではないのだ。

某サイトで高周波音のデータを視聴して現在の自分自身の耳年齢を調べた。どうやら自分の限界は14000Hz付近にある。私の年齢としてはごく平均的なところのようだ。

マイクは距離5cmほどとかなり虫に近づいている。たぶんオナガササキリならレベルオーバーでバチバチに歪むことだろう。レベルが低いということは、やはり音量自体が小さいとも考えられる。しかし、そもそも使っているマイクの高周波帯域の特性が全然低い可能性もある。録音した音を聞くときは再生環境にも注意しなければならない・・・これはもうすごく厄介な世界だ。深入りすると大変だ。

ちなみにマイクの周波数特性はカタログやメーカーHPの情報などを調べても、20kHz以上の部分に触れているものは少ない。以前はそこまで記録できる録音機が少なかったわけだが、最近の録音機はサンプリング周波数96kHzを超えるものが普通になってきた。これは録音機の周波数特性が、96の半分・・・43kHz付近まで記録できるということだ。実際にそうしたレコーダーで録音したデータの周波数特性を調べてみると、20kHz以上の音がしっかり記録されていることがわかる。上のグラフもそうだ。マイクのメーカーには20kHZより上の特性図も公表してほしいと思う。もちろん、耳には聞こえないけれど、こうしてグラフに表すことができるのだから、意味がないわけではない。

コメントを残す